Археологические исследования в Сибири, особенно интенсивно развернувшиеся в послевоенные годы, показывают, что районы между Алтаем и Уралом были издавна своеобразной контактной зоной между монголоидными и европеоидными племенами. Европеоидность населения здесь особенно усиливается в эпоху бронзы, когда почти до Алтая всю южную и западную Сибирь занимают преимущественно европеоидные племена афанасьевской, андроновской и близких Им культур. Потомки этих племен в эпоху раннего железа, т. е. в I тыс. до н. э. (татарские, большереченские и частично таштыкские племена) сохраняют свою европеоидность и доносят ее до исторически известных древнейших тюркоязычных племен. Более восточные племена, локализованные в районе Алтая и восточнее, сохраняли Свою монголоидность. Смешение монголоидов и европеоидов привело к тому, что еще на своей первоначальной прародине древнейшие тюркоязычные племена впитали европеоидную примесь и расселение их на запад отнюдь не было расселением монголоидов.

Среди южносибирских племен I тысячелетия до н. э. наблюдается оформление культурных черт, впоследствии ставших характерными как для материальной, так и духовной культуры тюркоязычного населения. Любопытны в этом отношении многочисленные кожаные изделия с аппликациями, кожаная обувь, остатки одежды и утварь, найденные в курганах Горного Алтая пазырыкского времени (середина I тысячелетия до н. э.). Многие из них имеют параллели в культуре более поздних тюркоязычных народов — казахов, киргизов, татар и т. п. (традиция орнамента, одежды, обуви и т. п.). В сохранившихся произведениях искусства кочевников скифского времени Южной Сибири иногда иллюстративно отражаются сюжеты героического эпоса, характерного для многих тюркоязычных народов, в частности, эпоса «Козу-Керпеш и Баян-сылу». Есть основание утверждать, что уже в I тысячелетии до н. э. в Южной и Юго-западной Сибири начинают выделяться племена, легшие в этническую основу будущих тюркоязычных народов. Они оформляются в среде, тесным образом контактировавшей с ираноязычными, угроязычными и монголоязычными племенами. Вся эта огромная масса разноязычного и разнокультурного населения ближе к рубежу нашей эры начинает испытывать гуннское воздействие.

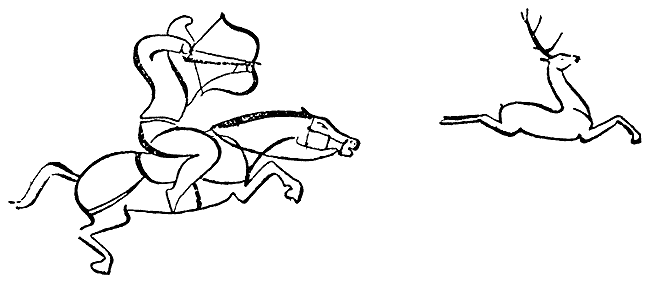

Гуннский всадник по древнему рисунку.

Гунны, или хунну, представляли собой первоначально монголоязычную орду. В конце III в. до н. э. в степях Центральной Азии они создали первое государственное образование кочевнических племен во главе с шаньюйем Модэ. Вскоре гунны подчинили себе племена по Енисею, в том числе и динлинов, население древней Тувы и начали совершать походы на запад, пытаясь покорить среднеазиатских усуней и юечжей. Но на рубеже н. э. для гуннов наступают тяжелые времена. В 70-х гг. до н. э. их держава распалась под объединенными усилиями Китая, усуней и динлинов. Тогда часть гуннов, прорвавшись между усунями и динлинами, бежала на запад к приаральским племенам Кангюя и, очевидно, здесь смешалась с древнетюркскими племенами.

Восстановленное на рубеже нашей эры на короткое время гуннское государство окончательно рухнуло в 87 г. н. э. под ударами монголоязычных племен сяньби. Значительная часть так называемых северных гуннов двинулась по горным долинам между Алтаем и Тянь-Шанем на запад, в Южную и Западную Сибирь, по пути покоряя полукочевые, преимущественно тюркоязычные, племена северо-восточного Казахстана и Барабинских степей. Здесь в районах между западной Монголией (оз. Баркуль) и «Западным морем», т. е. Каспием или Аралом, отюреченные гунны, усиленные угроязычными и ираноязычными (сарматы) племенами, в первой половине II в. н. э. (с 104 по 155 гг.) вновь предприняли попытку восстановления северо-гуннского государства. Но в 155 г. н. э. они были полностью оттеснены из восточных районов сяньбийским вождем Таншихаем, который прогнал их почти до берегов Волги. Так, не позже второй половины II в. н. э. смешанные угро-тюрко-сарматские племена, к которым присоединились и бежавшие с востока собственно гуннские (тюрко-монгольские) племена, появляются в степях Южного Урала и Нижнего Заволжья. С этого времени они становятся известными в Европе. Их в своих сочинениях упоминают римские авторы Дионисий Периегет (около 160 г. н. э.) и Птоломей (175–187 гг. н. э.). Очевидно, тогда же их движение начали ощущать и племена Среднего Поволжья и Приуралья.

Изменение этнической карты Волго-Камья в гуннское время (III–V вв. н. э.)

Не позже рубежа II–III вв. н. э. обширные районы лесостепи Восточной Европы от Урала на востоке и до Оки на западе испытывают определенное воздействие начавшегося гуннского движения. II–III веками н. э. датируется группа памятников в бассейне р. Суры типа Андреевских и Писеральских курганов, содержащих преимущественно захоронения мужчин-воинов, с культурой, сочетающей в себе прикамские южноуральские, позднесарматские и местные (позднегородецкие) особенности. Есть основание считать, что эти памятники оставлены смешанным населением, образовавшимся в результате перехода через Волгу с востока некоторых позднесарматских и южноуральских (м. б. древнетюркских) племен под натиском гуннов и других южносибирских кочевников. Последние, как мы видели выше, могли появиться в степях Южного Урала и восточного Прикаспия еще в I в. н. э. Очевидно, эти позднесарматские и приуральские племена уже тогда испытали воздействие южносибирских кочевников. Только этим можно объяснить наличие в центральном погребении Андреевского кургана такой специфично южносибирской детали погребального обряда, как ставшего впоследствии характерным для древних тюрок и угров помещение в могилу шкуры коня, черепа и конечностей.

В конце II и начале III вв. н. э. прекращают существовать основные археологические культуры Прикамья и Приуралья. Население караабызской культуры в Башкирском Приуралье сменяется бахмутинскими племенами, пьяноборской культуры в Нижнем Прикамье — мазунинскими, гляденовской на Верхней и Средней Каме — раннеломоватовскими племенами[33]. Эта смена происходит, очевидно, за счет внедрения в среду местного населения пришлых племен, которые включали в себя племена тюркского, угорского и, вероятно, иранского (сармато-аланского) происхождения. Большинство их достаточно активно смешалось с местным финно-угорским населением. Образовавшиеся на этой основе новые племена в значительной степени сохранили характерный для предшествующих племен антропологический облик пьяноборского типа[34]. Но среди пришельцев были и резко чужеродные группы. Одной из таких групп был оставлен Тураевский курганный могильник у г. Елабуги на Каме, представляющий собой Место погребения военных предводителей и датированный IV–V вв. н. э. Найденные в могилах под этими курганами оружие и воинское снаряжение — железные шлемы с серебряной и золотой инкрустацией, кольчуги, длинные железные мечи с рукоятками и кинжалы, обложенные золотой фольгой, — свидетельствуют о воинственности и богатства людей, оставивших их. В погребальном обряде и инвентаре этого интересного памятника ощущаются параллели с культурой тюрко-угорских племен Прибайкалья, Южной Сибири и Средней Азии.

В 70 гг. IV века гуннские, преимущественно тюрко-угорские, орды, к этому времени в больших массах скопившиеся в степях Южного Урала и Нижнего Заволжья, устремляются на запад. В 375 г. они переходят через Волгу и обрушиваются на южные районы Восточной и Центральной Европы. Возможно, тогда некоторые из собственно гуннских отрядов проникали и далеко на север — к берегам Камы и Средней Волги. В этом отношении особенно любопытны найденные специфичные предметы гуннской культуры, такие как массивные бронзовые котлы на высоких поддонах и с фигурными ручками из с. Осока Ульяновской области, с. Муслюмово Татарской АССР, с. Тюм-Тюм Кировской области. Но в значительно большем числе оказываются в Волго-Камье племена, сдвинутые последней волной гуннского нашествия. V–VI вв. н. э. датируется образование в Приуралье, Нижнем Прикамье и Среднем Поволжье серии сходных культур, достаточно резко отличающихся от предшествующих местных: именьковской (включая сюда ош-пандинскую группу на Суре и романовскую группу на Белой) в западных районах, турбаслинской и кушнаренковской на востоке.