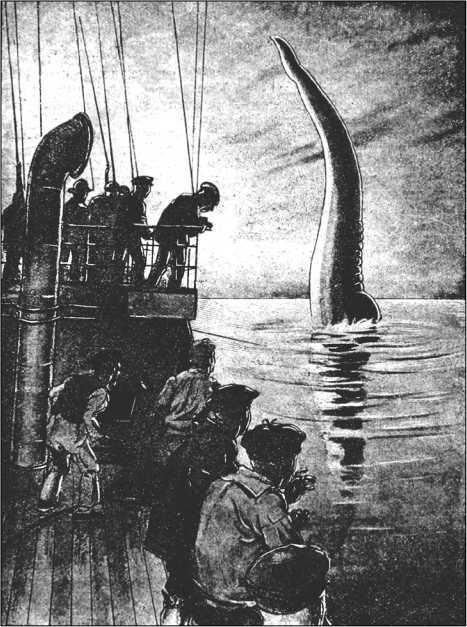

И, казалось, будто от самых глубин своих взволновалось море. И ярким светом сияли лучи солнца на этом чудовище, освещая того, для которого еще никогда они не светили.

Впечатление еще усиливалось благодаря необычайной, полной тишине, внезапно водворившейся на всем судне.

Впоследствии, когда среди судовой команды начался обмен впечатлениями от этого момента, то оказалось, что у всех в тот миг была одна и та же леденящая сердце мысль: не столько дивили размеры чудища, не столько поражало и самое появление его, сколько то, что оно было живым.

Некоторым оно показалось в полумилю высотой, другим оно представлялось в более правдоподобную величину, но не было ни одного, кто бы не был положительно сражен тем, что оно живое. И сознание этого становилось особенно острым при воспоминании о его неповоротливости, о том, с какой спокойной неподвижностью оно появилось и как оно поднялось над водою.

Таковы были впечатления команды, а у самого Брейма прямо голова пошла кругом от хлынувших на ум соображений.

Ведь он же извлек из глубины глубин это чудовище; он знал, что оно принадлежало к миру, давно уже исчезнувшему с лица земли, и, если оно в тот момент, с биологической точки зрения, и было живо, то, с точки зрения исторической, оно все-таки не существовало теперь. А все эти неповоротливые, медленные движения, — разве они не были проявлением борьбы, и борьбы на жизнь и смерть!.. Давление, под которым это чудовище жило и приняло вид рога, было, как бы то ни было, одним из условий его существования, а вот теперь, когда это условие нарушено, оно должно умереть.

Да, верно, уж и умирает…

Тишину, царившую на капитанском мостике, прорезал какой-то слабый звук… Это Хардмут щелкнул затвором своей камеры. Фотограф первый из всех пришел в себя от оцепенения.

И при звуке этом, точно он был сигналом, живая колонна медленно нагнулась и затонула, как тихо погружаемый в воду меч.

Закат блеснул последними лучами на волнах неспокойного моря, и жаркий день угас. Окружающее чуть вырисовывалось в сменивших дневной свет туманных сумерках. И какие-то звуки пронеслись над морем: будто где-то, о какой-то далекий берег, ударилась волна… А потом несколько раз подряд слышалось что-то, похожее на бульканье гигантской бутыли, опускаемой в воду…

Но людям на борту «Президента Гирлинга» некогда было прислушиваться.

Брейм, стоя на мостике, орал во всю глотку. Канат совсем ослаб. Явно было, что добыча высвободилась с крюка даже еще до момента своего появления над водой. Барабан, сматывавший канат, заработал вовсю и своим громыханьем заглушал все другие звуки. Но чего он не мог заглушить, — это запахов, а они наполнили, собою весь стоячий безветренный воздух. Пахло илом и тиной, с примесью еще чего-то, напоминавшего запах грязи тропического берега.

Понадобилось больше получаса, чтобы смотать канат. Когда грапнель вытащили на борт, его подставили под свет дуговой лампы и подвергли тщательному обследованию. Но обнаружить на нем не удалось ничего, за исключением зацепившегося у основания одного из грапнельных крюков какого-то крошечного кусочка, похожего на лоскуток черной кожи… Да еще на конце самого каната оказались какие-то царапины.

И как раз в то время, когда Брейм производил этот осмотр, воздух потряс какой-то звук, похожий на раскат грома, а вдали, над морем, в полутьме блеснуло что-то белое, как будто полоса упавшей вниз белой пены.

Грондааль крикнул с мостика Брейму:

— Нам пора убираться отсюда!

Он дал звонок в машинное отделение, и судно закружилось на месте, словно испуганный зверь, а потом дрогнули винты, и оно, взяв новый курс, пошло полным ходом. Оно прошло уже милю расстояния, когда раскат повторился снова, но на этот раз был уже слабее.

Они прошли мимо фонарика, горевшего на буе, которым отметили местонахождение нагасакского конца кабеля, предоставив ему одиноко светить над водой.

А потом, когда они уже умерили ход, они снова слышали звук того же грома вдали, — звук был совсем уж слабый, и раздался он в последний раз…

Поднялась луна, и под ее светом люди на палубе всю ночь напролет все прислушивались и все сторожили, но море расстилалось кругом, как ни в чем не бывало. И когда они на следующее утро подошли вплотную к месту происшествия, то не было заметно ничего особенного, только поверхность воды слегка подернулась зыбью под мягкой дымкой тумана, предвещавшего, что нарождающийся день будет тоже жарким.

В одиннадцать часов из темной комнаты, где происходило проявление необычайной пластинки, наконец, вышел Хардмут.

И, словно та пена, что вздымают за собой винты корабля, было бело лицо его.

Он присел на ящик спасательного буя, точно хотел перевести дыхание. Бывший невдалеке от него Брейм подбежал к нему, выхватил у него из рук пластинку и стал разглядывать ее на свет.

На ней был снимок уголка одного из копенгагенских садов. Бедный Хардмут, относясь с презрением ко всяким кодакам, употреблял только сверхвеликолепную односнимочную камеру и второпях всадил в нее кассетку с уже использованной пластинкой.

Говорят, что с той поры Хардмут никогда не лгал, никогда не насмешничал, — по крайней мере, на борту «Президента Гирлинга».

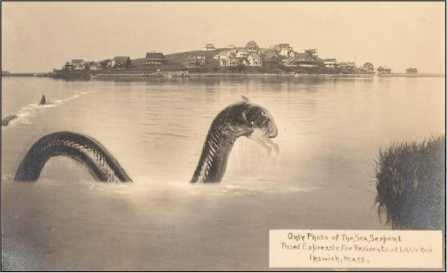

«Единственная фотография морского змея, замеченного близ Литтл-Рок жителями Ипсвича, штат Массачусетс». Мистификация фотографа Д. Декстера (1910).

Георгий Гасенко

МОРСКОЕ ЧУДОВИЩЕ

(1920)

Разостлав по палубе свои продранные штаны, Фред Мартин уставился глазами на огромную дыру и задумался.

Приходилось выполнить совсем не легкую задачу.

Дыру требовалось залатать, иначе нечего было надеть.

А дыра была настолько велика, что тянулась по заду штанов от одного кармана до другого.

Задачу можно было разрешить весьма просто: выбросить штаны прочь. Но Фред на этот счет был несколько иного мнения!

Раздумывал он долго, решительно не обращая внимания, что сзади его уже минут десять пыхтел с трубкою в зубах старый Редтон, ожидавший результатов этого чрезвычайно глубокого размышления.

Заметив Редтона в ожидательной позе около Мартина, один за другим стали подходить и другие матросы — сбор всяких национальностей, какой бывал на каждом порядочном американском судне.

Первым подбежал самый любопытный — юнга Чезаре, потом швед Олаф Хензен, испанец Фернандо Черилльо, за ними Фридрих Шварц — немец, Эдуард Стерн — англичанин, и еще два американца, а под конец показалась из люка[65] голова самого Джо Ковля, или, как звали его восемнадцать лет назад в Кобеляках, Осипа Коваля.

Джо выволок свое толстое туловище из люка, и, покачиваясь как утка, подплыл к группе, окружавшей Фреда Мартина.