Тем не менее именно в Пчельникове Проханов обнаружил своего персонажа современности — порывистого, мечтательного и не приспособленного к повседневности. Человек будущего, носитель проекта идеального города, вынужден сталкиваться с психикой и бытом людей настоящего, с изменами и бойнями — и в силу психологической неприспособленности к этому административному конфликту он, занятый нравственными исканиями, часто проигрывает реальные ситуации. У критики, однако ж, этот романтический креатор вызвал не столько сочувствие, сколько неприязнь.

Сразу после выхода «Вечного города» в журнале «Литературная учеба» появляется самая, пожалуй, большая статья, когда-либо написанная непосредственно о феномене Проханова — «Тотальные аргументы Александра Проханова». С первых строк ясно, что автор, все тот же Игорь Дедков, не является поклонником своего героя. Его раздражает герой-футуролог, пророк, который говорит о «философии государства», открывает большое будущее советской стране, причем о либерализации, ее «человеческом лице» в проекте нет ни слова. Его раздражает бред про звон стальных листов в кроне старой яблони. Раздражает пафос и высокопарность. Раздражает «победоносность» — «превращение пророка в Победителя. Эта победоносная проза оставляет тревожное чувство». Его тревожит, что слишком много внимания автор уделяет государству, мегамашине и слишком мало — человеку.

Не имея возможности растоптать саму идею мегамашины, критик издевается над бытовой интригой, ковыряется в «стилистических вольностях», всаживает в текст тонкие шпильки — «Пророков нам не хватает, это верно, но „кровавые зеницы“ — про что это?» «„Круги“, должно быть, ада, адовы круги, и это про что?» «…Вот беда: внутрироманные оценки главного героя действительно чрезвычайно высоки и зеницы его действительно кровавы». Прохановский Завьялов — проходимец, в нем проступают «черты не то чтобы самозванства, а какого-то натужного усилия соответствовать объявленной, разрекламированной, но недоступной духовной высоте».

Впрочем, даже Дедков вынужден признать, что кое-какие сцены великолепны. «Если есть в этом романе убедительное изображение реальной жизни, то чаще всего за счет классного журнализма. Я имею в виду репортажи об очистных сооружениях и мясокомбинате». Таким образом, никакого тотального аргумента против самого Проханова Дедкову найти не удалось; статья неприязненная, но неразгромная; явление его раздражает, но он сам понимает, что оно ему не по зубам.

1979-й был годом прохановского акме; он заканчивает «Вечный город»; он становится, наверное, самым влиятельным писателем своего поколения, по крайней мере из официально признанных. Критик номер один, — а статус Дедкова можно, пожалуй, квалифицировать именно таким образом, — посвящает ему сорокастраничную статью. Он может свободно высказываться в нескольких престижных СМИ в диапазоне от «Правды» до «Нового мира», успешно лоббировать интересы своих приятелей; прислушиваются не только к его текстам, но и к мнениям. Апологии армии, государства, города, индустрии и эстетизации функциональности, красоте механизмов очищения, убийства, поддержания орднунга, выработки энергии — он посвящает все 70-е годы. Ревизия его наличных достижений позволяет предположить, что он мог бы сделать любую карьеру по литературной или советско-партийной линии. Деревенщики и западники продолжали обгладывать его «Метафору современности», его ежедневно воспевали и проклинали в ЦДЛ, но сам он в это время, заложив крутой вираж, летел совсем уже над другими большаками и проселками.

Глава 12

Афганская война. Краткое изложение причин Апрельской революции. Пресловутое «Дерево в центре Кабула».

Необременительный остракизм. Еще один макулатурный роман. Проханов отвечает автору как разведчик разведчику.

Визит к Хикматияру. Разговор о смысле интервенции

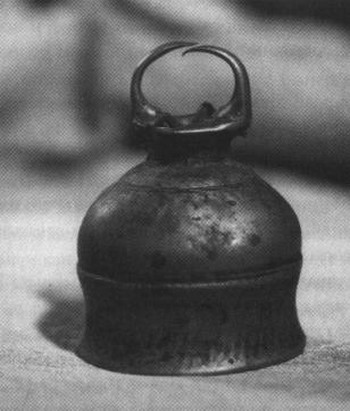

тот медный колокольчик был снят в 1985 году с шеи убитого верблюда в пустыне Регистан, недалеко от афгано-пакистанской границы, после того как отряд советского спецназа, с прикомандированным корреспондентом «Литературной газеты» Александром Прохановым, расстрелял группу афганцев. Пролетав несколько часов над красной землей, испещренной следами душманских «тойот», вертолетчики разглядели караван из семи животных, на которых, предположительно, перевозилось оружие. Пока первая машина барражирует кругами на высоте, обеспечивая прикрытие, вторая приземляется в двухстах метрах от погонщиков, стремясь избежать прицельного выстрела из гранатомета. Из чрева выскакивает группа досмотра: спецназовцы в «разгрузках» с боекомплектами, офицер в легких гетрах, репортер с лейкой и блокнотом. Обливаясь потом, они бегут по барханам, валят погонщиков на землю и начинают обыскивать. Переводчик лопочет, что на верблюдах перевозится мука, но солдаты, потыкав в тюки шомполами, обнаруживают там оружие. Через минуту, когда с боевиками все кончено и только «раненные насмерть верблюды отрывают от песка плачущие головы», журналист снимает с шеи одного из животных колокольчик, после чего несколько минут бродит между трупами с трофеем в руке, словно отзванивая по погибшим поминальную службу. Для постороннего сувенир не представляет никакой ценности, но для Проханова это тот самый колокольчик, который, ну да, вот именно, звонит по нему.

Колокольчик из пустыни Регистан.

Афганская эпопея занимает в его биографии важное место, о значительности которого можно судить хотя бы по объему тома «Война с Востока», и это при том, что туда не вошли «Рисунки баталиста», целый роман. Проханов состоит в особой секте — или рыцарском ордене — «шурави». Такие слова, как «Саланг» и «Пандшер» действуют на его героев как заклятия, погружающие их в долгий летаргический обморок, обычно дорого обходящийся читателю. Это его вечная обязанность — произносить «третий — за погибших — тост», за людей, с которыми ему пришлось разделить поражение, возводить и поддерживать в надлежащем состоянии поминальный храм советским «воинам-мученикам».

Апрельская революция 1978 года в Афганистане была чем-то вроде «тюльпановой» революции в Киргизии: в стране были советники из СССР, лидеров время от времени обцеловывал в Кремле Брежнев, но никто не мог сказать с абсолютной достоверностью, что именно там произошло; факт тот, что горело где-то рядом с границей, русских туда «позвали», и отказываться было вроде как трусостью.

Проханов узнал о перевороте одним из первых. Так получилось, что как раз в апреле 1978 году Тимур Гайдар, возглавлявший тогда один из отделов «Правды», дал ему задание написать репортаж с Кушки — юга Туркменистана, где как раз и проходила граница с Афганистаном. Для него это была стандартная гарнизонная поездка: он поучаствовал в танковых учениях Туркестанской дивизии, увидел «роскошный оазис» (фонтаны, вода, несусветной красоты казармы), в который превратился элитный военный городок. Командир дивизии после учений потащил корреспондента «Правды» в баню, где с провинциальной непосредственностью сам парил его эвкалиптовым веником. И вот чуть ли не в этой бане до него дошел слух, будто с той стороны пришли афганцы и сказали, что у них там произошла какая-то революция. Эта информация в тот же день оказывается предметом секретного заседания Политбюро, откуда в виде директив просачивается в идеологические органы, в том числе СМИ. Проханов попадает туда почти случайно, после того, как от поездки отказался «некий маститый коллега»: слишком непрестижно.

Советскому отряду из романа «Дворец», летящему в Кабул, Афганистан кажется космическим телом, на котором жизнь радикальным образом отличается от домашней цивилизации. На самом деле планета эта была уже в значительной степени освоенной. Конец 70-х был любопытным временем, когда США только что получили по рукам во Вьетнаме, а падение цен на нефть еще не стало столь значительным, чтобы помешать экспансионистским возможностям СССР. Так Афганистан стал местом, где столкнулись интересы двух империй. И Москва, и Вашингтон отстегивали Кабулу сотни миллионов долларов ежегодно. Мы надвигались с севера, Америка — с юга; в стране негласно существовали зоны влияния, да и общество было разделено. Советский Союз построил университет в Кабуле, пробил тоннель в горах, соединяя Афганистан с СССР, через Пандшерское ущелье, давал образование военным, аграриям, ученым. Американцы же построили университет в Джелалабаде, аэропорт в Кандагаре. Словом, это был типичный третий мир, или «развивающаяся страна». Президентом республики Афганистан был Дауд, в 1973 году устроивший классический дворцовый переворот: он сверг своего родственника Захиршаха и низложил монархию. При Дауде Афганистан был светским государством, «относительно демократичным, по-азиатски дружелюбным» и по отношению к СССР, и к Западу. Внутри этого восточного мира, попавшего в сферу коммунистической экспансии, уже зарождались фундаменталисты, среди них Гульбеддин Хикматияр, который еще при Дауде бежал в Пакистан и принялся оттуда мутить воду. Как выразился в «Дереве в центре Кабула» какой-то русскоговорящий афганский крестьянин, «Афганистан был как банка с рыбой. Долго лежала на солнце, разбухла, и взрыв! Революция — взрыв!»