Продолжим, однако, прислушиваться к мнению специалиста по скандинавским рунам. На рисунке, заимствованном из последней работы исследовательницы [86, с. 229], ею выявлены 6 знаков, хотя знаки 1 и 3 – явные лигатуры (рис. 73).

Рис. 73. Чтение надписи на костяном украшении Е. А. Мельниковой и мною

Можно было бы сказать, что по сравнению с предыдущей надписью – это большой шаг вперед, поскольку 60% знаков ею все-таки обнаружено; однако на изображении (рис. 73, а) имеются еще два крестика на втором знаке и разветвление ножки на третьем, то есть еще три знака; эти же три знака повторяются на рисунке с лицевой стороны (рис. 73, б) и, кроме того, там имеются еще 4 знака на фигуре мужчины. Следовательно, всего знаков не 6 и не 8, a 17 (но 3 из них повторяются). Поэтому, хотя прогресс по сравнению с предыдущим примером есть, он невелик – тут выявлено не 20%, а 35% знаков. Естественно, что знаки на изображении мужчины уже относятся к числу неявных (и это демонстрирует относительность деления надписей на явные и неявные); но что действительно удивляет, так это неумение исследовательницы разлагать лигатуры. Принимая лигатуры за исходные руны, она пишет: «Графика знаков необычна, особенно для XII в.» [86, с. 230]. Казалось бы, вот тут бы и усомниться в собственной атрибуции данных знаков как германских рун, подумав об иной системе письменности, – но нет. Погадав немного над чтением каждого знака и дав в качестве результата что-то вроде miahtuuio, что, разумеется, лишено всякого смысла, она приходит к выводу, что «для каждого из знаков может быть предложено несколько вариантов чтения. Это делает невозможным интерпретацию надписи в целом» [86, с. 230]. Опять мы видим великолепный результат, блестяще подтверждающий предположение Е. А. Мельниковой о существовании в Масковичах «участников крестовых походов»!

Если же отнестись к чтению текста без иронии, то на лицевой стороне, над мужчиной, читается ТО ЛЕТО, а на его фигуре (сначала рука, повернутая на 90° вправо, затем знак, образованный щитом, рукой и ногой, потом поднятой рукой, наконец, верхней частью правой руки и туловищем) – КЪРАСЬНО, так что воин на фоне солнца – ТО ЛЕТО КРАСНОЕ. Это украшение следовало носить лицевой стороной наружу. А на внутренней стороне начертано три слова: НОСИ НЪ ТЪКАNНИ (кирилловская буква N в качестве предпоследнего знака означает, что автор надписи хотел написать последнюю букву Н, так что заключительный слог НИ был бы выполнен кириллицей; однако он опять перешел на руницу и начертал вместо И слоговой знак НИ), то есть НОСИ НА ТКАНИ. Полагаю, что надпись ТО ЛЕТО КРАСНОЕ на лицевой стороне и ТО ЛЕТО на обороте было нанесено изготовителем, тогда как менее умело выполненные знаки НОСИ НЪ ТЪКАNНИ, видимо, были нацарапаны тем, кто сделал женщине подарок, например любящим мужем. Так что перед нами – обычная женская брошка, которую даритель советовал носить не на вязаном платке или кофте и не на изделиях из кожи, а, например, на рубахе или сарафане.

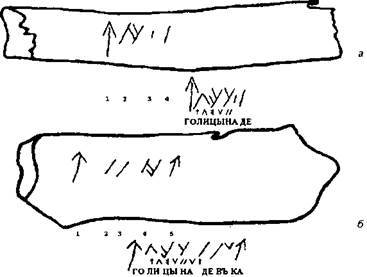

№ 40, 41. Две владельческие надписи. Это – две кости из Масковичей. Первая из них, № 6.34 (рис. 74, а), обладает такими параметрами: «длина – 11,9 см, ширина – 1,9–2,2 см. Найден в раскопе IV, пласт 1. На выпуклую поверхность нанесены стрелка высотой 1,4 см и несколько знаков высотой до 1 см. Набор знаков и характер нанесения рез аналогичен надписи № 6.33 (у меня рис. 74, б. – В. Ч.) и сходен с надписью № 6.35. Знак 1 может быть прочитан как руна t. Знак 2 аналогичен знаку 4 в надписи № 6.33 и также не имеет однозначного чтения. Знаки 3 и 4 представляют собой две наклонные резы, аналогичные знакам 2 и 3 надписи № 6.33. Главными отличиями от надписи № 6.33 является то, что отсутствует второе t, а две наклонные резы и знак, состоящий из двух наклонных рез с двумя ветвями между ними, поменяны местами. Интерпретация надписи не представляется возможной» [86, с. 241]. На мой взгляд, выделение знаков, как обычно, совершено неверно, и знак 2 представляет собой лигатуру трех силлабографов, тогда как знаки 3 и 4, напротив, являются единым силлабографом ДЕ/ДИ, характерным только для руницы и отсутствующим в других письменностях. Руничное чтение показано на рис. 74, а вверху; надпись читается ГОЛИЦЫНА ДЕ, то есть она не дописана; ее продолжение можно видеть на следующей надписи. Фамилия Голицына на Руси хорошо известна как княжеская.

Рис. 74. Мое чтение двух владельческих надписей

Вторая надпись отличается несколько иным размещением знаков. Е. А. Мельникова пишет об этом фрагменте кости под № 6.33 следующее: «Длина – 8,5 см, ширина – 2,3–2,5 см. Найден в раскопе IV, пласт 1. Тонким предметом неглубоко вырезаны несколько знаков высотой 0,6–0,9 см. Знаки 1, 5 и 6 идентичны руне t. Знаки 2, 3 и 4 отличаются наличием двух косых рез между наклонными стволами у знака 4. Поэтому знаки 2 и 3 возможно читать как две руны i, а знак 4 – как удвоенную руну п. Сходный набор знаков представлен на костях 6.34 (совпадает полностью за исключением перестановок) и 6.35, однако и в этих случаях он не поддается прочтению. Интерпретация надписи не представляется возможной» [86, с. 240–241].

Разумеется, надпись из знаков руницы читается (рис. 74), причем сдается, что сначала были нанесены знаки 2, 3, 4 (внизу) и 5 с чтением ДЕВЪКА, а затем пририсован слева знак 1, а над знаком 4 надстроена лигатура. В результате дописки появилось знакомое слово ГОЛИЦЫНА. Так что перед нами действительно та же надпись, что и на предыдущей кости, а именно: ГОЛИЦЫНА ДЕВКА, но теперь второе слово выписано полностью. Полагаю, что эти кусочки кости служили чем-то вроде пропуска во внутренние покои господина, куда иначе его охрана постороннее лицо не пропустило бы. Возможно, что данная бирка (по-современному «баджик») пришивалась к платью. Таким образом, опять мы имеем славянскую надпись, в данном случае дворовой девушки, которую нам усиленно стараются выдать за скандинавскую.

Промежуточный итог. Я не буду утомлять читателя анализом почти пяти десятков надписей, якобы прочитанных по-скандинавски. Я показал на пяти примерах, что при всех уловках эпиграфиста – якобы случайном перепутывании правой и левой сторон изображения, подтасовывании реальных знаков и прочих совершенно недопустимых манипуляциях с объектом чтения, все равно убедить в том, что перед ним – германские руны и скандинавские тексты, не удалось.

Однако все эти «изыскания» преподнесены как ДРЕВНЕЙШИЕ ИСТОЧНИКИ ПО ИСТОРИИ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ! Ответственным редактором выступил академик РАН В. Л. Янин! Рекомендацию носить брошку с летней символикой на ткани нам выдают за глубокомысленное слово miahtuuio, не имеющее смысла ни на одном языке, в остальных случаях научным результатом является констатация факта: текст «не поддается прочтению. Интерпретация надписи не представляется возможной». И ради такого результата пишется монография!

Прочитав 5 надписей на предметах, найденных в белорусском селе Масковичи из 48, рассмотренных Е. А. Мельниковой, и три надписи из других мест, прочитанные ею же, и сопоставив их с аналогичными надписями руницей из других мест, я прихожу к ряду выводов, которые считаю достаточно обоснованными проведенными исследованиями.

1. Надписи из деревни Масковичи (что означает просто белорусское произнесение слова «Москвичи»), названной так в связи с переездом москвичей из Москвы в Белоруссию, не содержат ни одного знака из рун Одина, а только буквы протокириллицы и руницы. Совершенно естественно, что русские, переехавшие из Москвы в Белоруссию на постоянное место жительства, делали все надписи русской графикой и по-русски. Было бы странным, если бы они писали по-скандинавски.