На стенах великих монастырей Клюни{342} и Сито, в церкви аббатства Фонтене и храме Святого Серне-на в Тулузе, в церкви Орсиваля и храме Святой Магдалины в Везле, где перед нами проходит череда погребений и воскрешений, жизнь святых и Богородица, Матерь Божия с младенцем на руках, в живописном декоре королевской усыпальницы в леонской базилике Святого Исидора, высшем достижении романского искусства Испании и одной из вершин европейского искусства эпохи, — во всех этих мотивах благодать, ниспосланная свыше, как и благодать в действии, представлена в полном самозабвении. Как и в основании цистерцианской обители, где царит золотой устав святого Бернарда: настоятели здесь не самодовлеюще возвышаются над остальными, а служат им во благо. И ждут не дара, а плода. Великими строителями Средневековья правит дух циркуля и линейки. Распорядителем циркуля — и не только в работе великих зодчих европейского Средневековья, но и на переплетающихся хвостами сирен китайских гравюрах четвертого столетия до Рождества Христова, — выступает Фу Си{343}, царь-основатель Поднебесной, сжимающий циркуль, как его супруга Ню Куа — линейку. Здесь, как и в бесчисленных других случаях, видно, что символическое смешение Востока и Запада разрешается в морфологии стилей параллельными находками. Поднимаясь от купола к куполу, сжимающая циркуль рука ищет на крутизне каменную опору для лестницы Иакова. Как будто все сходятся в центр базилики для общей беседы, но настает тишина, и над головами парит один-единственный голос. Цветущие на стенах масличные рощи, золотые копи, клочья пены из пасти дракона, ослепленного блеском архангельской брони, понемногу складываются в знаки, доносящие аромат благодатной жизни, в шествие животных, которые спешат к последней вечере в Иерусалиме — празднеству прекращения всего тварного на земле. Хор у каменной розетки сочетает суровость гимна с таинством воплощения. Нас опять слепит сияние, и мы заслоняемся ладонью, только бы смягчить смертоносный блеск Голоса все выше, они уже над вершинами поющего леса. Там их ждет хлебопек, с утра пораньше замесивший тесто, чтобы пронзительный голос преобразил его в Бога. Ждет флейтщик, наделенный тончайшим слухом, чтобы его инструмент среди отдельных всплесков и широкого хорового гуда чутко ловил дыхание человека, возносящего хвалу. Здесь хор начинает понемногу рассеиваться и стихать, но на мгновение замирает во всей прозрачности и возвращается к людям — счастливым, бесхитростным, непостижимым. И те, стоя теперь в своем наново утвержденном доме и сливаясь с хором голосов и инструментов ликующего славословия, дорожа священным обиходом каждого дня, опять подхватывают песню.

II

Стагирит мечет свое обоюдоострое — как едва ли не у всех моралистов — утверждение: чем бытие совершенней, тем ближе оно к покою. А Паскаль, словно предыдущей фразы не было и в помине, уверяет: природе необходимо движение, абсолютный покой равносилен смерти. Им как будто и в голову не приходит, что для ума, обеспокоенного единством, шаг от одного высказывания до другого немыслим без некоторой иронической беззаботности, без усмешки при любом намеке на запредельное, а это — начало кризиса созерцания, начало философского отчаяния. Что такое кризис философии? Синтез движения и остановки, взлета и драматического промаха А классическое философское отчаяние? Синтез любой двойственности, разрешающее единство антитез. Но это еще не все. Перед нами бледный лик и остановившийся взгляд Кьеркегора{345}. Как всякий отчаявшийся романтик от философии, он видит причину случившегося в самом истоке и мечет в нас стрелу головокружительного озарения: подлинная страсть мысли — поиск немыслимого. Входя в сверхплотную молекулярную среду, луч мысли не находит точки преломления, угла понятийной рефракции.

В чем же тогда вполне вероятный кризис поэзии? В неспособности отойти в сторону, не пускаясь еще одним расхожим или неверным путем. Поэтической игре подчиняется все, приучили нас символисты. Предмет поэзии — неведомое, говорит Клодель{346}. Овладев тайной искусства, его преображающим вещество в великолепие философским камнем, будем осмотрительны, не тратя его на скоротечное, не предпочитая в одиночку возделывать свой необитаемый остров. Разум решает лучше поглотить себя, дойдя до края, или, говоря словами Мигеля де Молиноса{347}: чистая любовь заставляет нас отвергнуть и вечное спасение.

Вернемся к исходным понятиям. Вернемся к открытию, открытию вечного. К миру, требующему уединения абсолютной пустоты, руки, ласкающей внезапностью паденья, чтобы его искусно оттянуть. К безжизненному в сплетении с органикой. К безжизненному миру, окрыленному чудом поэзии. Оно вовсе не противостоит воздуху, выкачанному из-под колпака, под которым движутся застывшие навек путники из пункта А в пункт Б. Наша задача — разыгрывая неведомую возможность, вдохнуть жизнь в недвижную, сдутую как шарик неорганику, соединит сравнением самое невероятное, родив его из пены поэтического небытия. Складывать стихи, закрыв глаза и взвешивая на ладони градус каждого слова. Вдох, душа, наука дыхания. Дыхание: ветвящаяся поросль воздуха прочерчивает свое существование лишь благодаря ему, не смешивающемуся ни с чем, омывая сущности и отсутствия, сметая неорганику застывшего и безнадежность непроницаемого. Наука дыхания, поэзия — фотоснимок вдоха: как ловко она обращает неожиданность в обиход, а сверхличное — в насущный глоток для каждого. Лучшая музыка{348}, сказал один из мистиков, это дыхание святых. Волна дыхания расходится по телу — сама невесомость и свет, не нуждающийся в зрении. Так поднимемся вместе с ней из своих неведомых глубин к разделительной силе хрустальной сферы, к несказанному имени. Перед нами — праэлементы, исходные частицы поэзии, которые — вспомним платоновский «Ион» — стягивает к себе гераклейский камень{349}, или те иррациональные первоначала, что с недрогнувшей быстротой сводит в одно волшебная Аладинова длительность.

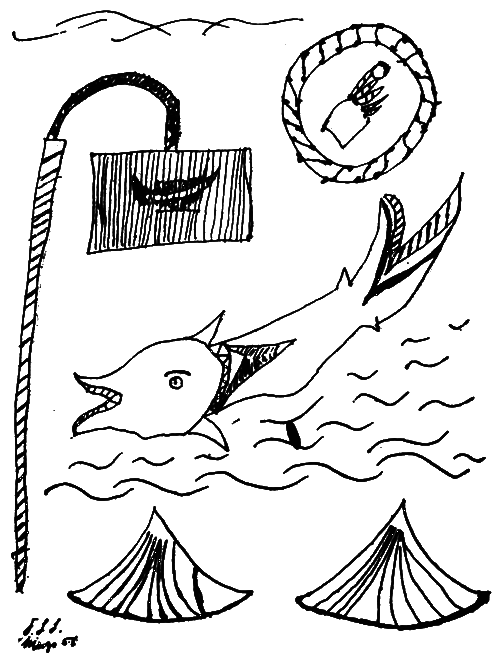

Классическим импрессионизмом назвал кто-то из критиков музыку Дебюсси. Подняться от зыбких зародышей звука к неклассической оболочке целого. От классического импрессионизма — к импрессионизму подсознательного, который приковывает нас сегодня. Мы не знаем, что за подземелья текут мимо: лишь богам под силу отличить здесь часы от паука, а листок от чаши. Мы едва окунаемся в этот колодец, а уже торопимся показать друг другу первый улов, даже не позаботившись очистить добычу экспрессионизмом подсознательного. Кишение сновиденных зародышей, над которым вздымается неоклассический портик чистейший и полный обман, ненужность и ложь. Вместо абсолютной чистоты первоистока — хаос хаоса, безобразие проклятого, самоуничтожение. Романтизм может лишь разрываться между отточенностью выразительных средств и прихотливостью неточной мысли. У края, где подсознательное должно стать реальной частью ловчего искусства поэзии, мы стоим с густой сетью перепутанных, ничего нам не стоивших, попросту подобранных по дороге слов, пытаясь соединить их с другими, пришедшими на необоримый зов первозданного слова. У нас нет даже критического хлыста против этих разлегшихся, холодных и зеленоватых чудовищ, тут же пропадающих за смутной пентаграммой подсознания. Наши слова не способны удержать образ и тают раньше, чем их подхватит потоком очнувшейся жизни. Так что же мы, удовлетворимся, погрузив руки в воды поэзии и хвалясь первой попавшейся рыбешкой, или все-таки придем в себя, чтобы отогнать нашептывания тумана и внести строй в царство мимолетных впечатлений?