К сожалению, все случившееся на улице Унтер-ден-Линден 29 июля 1817 года пагубно повлияло на его необузданный характер и нервную натуру. Он не предался меланхолии, нет, но, увы, еще сильнее пристрастился к вину. Он лечился им, он питался им и в прямом и в переносном смысле. Выпивал больше прежнего, практически все свободное время проводил то в одной лавке, то в другой, чаще всего его можно было застать в располагавшемся на Унтер-ден-Линден кафе «Лютгере и Вегнере», где он не только пил, но и увлекся карточными играми. Вино возбуждало его нервную систему, у него оживала фантазия, он становился остроумным собеседником. За бокалом шипучего и пенистого напитка — а пили, как правило, шампанское или бургундское — мог просидеть пять — десять часов кряду, не только слушая других, но и предлагая слушателям свои остроумные суждения, замечания, иногда произносил целые яркие монологи. И под утро возвращался домой. Возвращался вовсе не для того, чтобы лечь отдохнуть, поспать, как это делали его друзья и приятели по застолью, а садился к письменному столу. Лицо у него горело, руки дрожали. Из-под его пера выходили рисунки, исковерканные фигурки. Они оживали под его острым взглядом, начинали двигаться и увлекали своего автора в те самые приключения, которые ему оставалось только описывать. И появлявшиеся из-под его пера черные рассказы снискали ему славу черного романтика, мистика, фантазера. Он буквально сжигал себя в вине, давая волю своей не в меру разыгравшейся буйной фантазии. Мог ли он снова поставить вопрос пред дирекцией театра о возобновлении оперы «Ундина»? Мог, но не особенно старался.

В 1821 году здание Королевской оперы было восстановлено. Еще ярче горели по вечерам фонари на фасаде восстановленного здания. Появились афиши с репертуарным списком. «Ундины» среди них не было.

Гофман от музыки переходит к литературе, и надо сказать, что преуспевает на этом поприще. Именно берлинский период после 1817 года был наиболее продуктивным в творческом отношении. В Берлине были написаны сказки, принесшие ему мировую известность: «Золотой горшок», «Крошка Цахес», «Щелкунчик и мышиный король», романы «Эликсиры сатаны» и «Житейские воззрения кота Мурра», оставшийся незаконченным.

Каждодневная работа в суде требовала от него предельной концентрации мысли. Вечера, проведенные в кабачке неподалеку от дома, сидение по ночам над рукописями подрывали здоровье. С 1818 года у писателя развивается болезнь спинного мозга. Но, несмотря на ограниченность движений, он продолжает творить, диктует рассказ «Угловое окно», ставший важной вехой в истории литературы. Смерть застала его во время работы над новеллой «Враг».

Гофман умер в 1822 году сорока шести лет, почти нищим. Алкоголизм и прогрессировавший паралич — болезнь спинного мозга — не только лишили его подвижности, но и окончательно сгубили. Он оставил после себя столько долгов, что его жена была вынуждена отказаться от прав на наследство. Как такое могло случиться? Куда же тратил все свои заработанные талеры Эрнст Теодор Амадей, ведь он имел неплохое жалование в суде? К тому же получал гонорары за свои романы и рассказы. Оказывается, почти все зарабатываемые средства он спускал в кофейнях и в винных лавках. Там же играл в карты и нередко проигрывал. Одним из главных его кредиторов оказался владелец той самой винной лавки на Унтер-ден-Линден, где больше всего времени проводил Гофман и задолжал ее хозяину в общей сложности тысячу сто шестнадцать талеров. Хозяин, понимая, что после смерти Гофмана взыскивать эти деньги будет не с кого, объявил, что господин судейский чиновник, он же писатель, в принципе оплатил весь этот долг… одним своим именем. Этот хозяин оказался дальновидным. После смерти Гофмана поток посетителей в винную лавку настолько увеличился, что с лихвой покрыл не только все долги писателя, но и принес более чем ощутимую прибыль.

Извлеченный из могилы

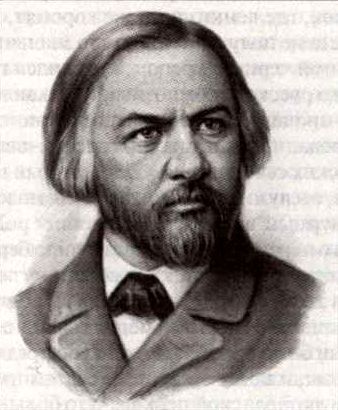

В конце мая 1857 года по одной из берлинских улиц в сторону северо-запада, в направлении Гамбурга двигались несколько запряженных карет с траурными лентами. Лошади, понуро опустив головы, неспешно цокали копытами по мощенной булыжником мостовой. Собиравшиеся на улицах любопытные глазели на странную процессию и спрашивали, почему все окна закрыты, почему не видно толпы родственников, где венки, кого же хоронят, но вразумительного ответа не получали. Мало кто знал, что в одной из карет, затянутой черным крепом, находился гроб с останками великого русского композитора Михаила Ивановича Глинки. Вся процедура по эксгумации останков проходила на юге города, на одном из берлинских кладбищ в присутствии русских священников. Деревянный гроб выкопали из могилы, отслужили, как полагалось, молебен и погрузили на траурный катафалк. Решение родственников композитора о перезахоронении озадачило берлинских чиновников — отправить останки русского музыканта в Россию? Какая в этом нужда? Зачем такие расходы? Чем недовольны его близкие? Никто в смерти господина Глинки не виноват, врачи были бессильны что-либо предпринять против его болезни, и когда он скончался, похоронили его по всем законам лютеранской церкви, чего больше? Эти доводы не убеждали. Напротив, православные не могли согласиться с тем, чтобы прах дорогого им человека оставался в немецкой земле. И по настоянию младшей сестры композитора Людмилы Ивановны, в замужестве Шестаковой, издательницы произведений своего старшего брата, других членов семьи решение было непреклонным: хотим, чтобы Михаил Иванович покоился в русской земле, чтобы был среди русских людей, чтобы на родине можно было оказать ему подобающие почести. Через пару дней траурная процессия прибыла в Гамбург, там гроб погрузили на пароход. И началось морское путешествие, которое вскоре завершилось в молодой столице Российской империи, в городе Санкт-Петербурге, на реке Неве, у новой пристани. Так гроб с прахом Михаила Ивановича Глинки, совершив длительную заграничную поездку, прибыл на родину в канун лета 1857 года для окончательного упокоения на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры…

М.И. Глинка

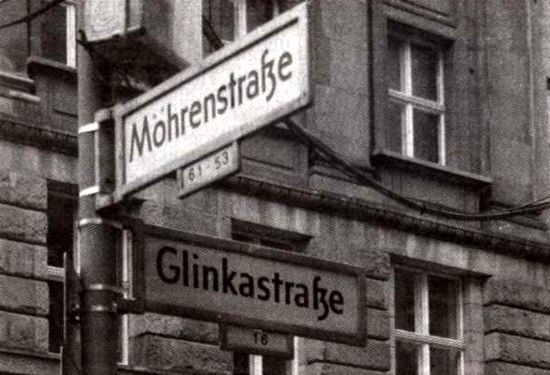

Улица его имени, Глинкаштрассе, расположенная в самом центре Берлина, по сути, рядом с российским посольством, по столичным меркам, небольшая, всего около километра. Она тянется от Унтер-ден-Линден в западную часть города. На одном из домов установлена памятная доска с барельефом русского композитора. Почему-то на доске нет каких-либо объяснений, по какой причине произошло переименование старинной Канонирштрассе, что в переводе означает Пушкарская или Артиллерийская, в улицу имени русского композитора. Ведь справедливости ради следует сказать, что к Михаилу Ивановичу Канонирштрассе не имела прямого отношения. Просто он жил где-то поблизости. И на этом основании в 1951 году волевым решением правительства тогдашней ГДР Канонирштрассе была переименована. Как говорили в то время — в целях укрепления уз дружбы и культурного сотрудничества с Советским Союзом. То есть был совершен чисто политический акт. А вот соседняя с Глинкаштрассе — улица Францёзишештрассе, еще меньших размеров, знаменитая своим храмом, построенным в честь бежавших из Франции в Берлин гугенотов, спасавшихся от ужасов парижской Варфоломеевской ночи, имеет к Глинке самое непосредственное отношение. Композитор снимал квартиру в одном из домов на этой улице, в котором жил до конца своих дней. Тот прежний дом не сохранился — он был разрушен во время бомбежек в годы Второй мировой войны. На новом же доме, построенном, как предполагается, на месте прежнего, с милостивого разрешения хозяина установлена стальная мемориальная доска, открытая 18 февраля 2000 года. На ней под портретом композитора помещены нотный стан и строка из романса Глинки «Жаворонок»: «Кто-то вспомнит про меня и вздохнет украдкой…».