Продолжая сопоставлять теоретический аспект с реальностью, отметим, что прийти к власти в России, в принципе, может человек, обладающий качествами каких-либо двух или даже одного из критериев. Но чтобы удержаться у власти более или менее длительное время, особенно если это власть высшего уровня, — для этого необходимы качества всех трех критериев восприятия. (Вспомним хотя бы такое свойство одного из наших государственных деятелей, как способность говорить от себя, в свое время совершенно поразившее нас, но в дальнейшем, не подкрепленное остальными необходимыми для политика качествами и умениями, вскоре обесценившееся, а затем и ставшее предметом насмешек и пародий.)

При этом важно учесть, что в России качества именно первого уровня — нравственность, духовность — всегда были определяющими для оценки личности, предстоящей к власти (стоящей у власти). Именно это качество культивировалось и всячески подчеркивалось в связи с образом «народного вождя» в тех «спускаемых в народ» расхожих легендах и преданиях, которые многим знакомы с детства (бесконечная доброта и справедливость Сталина, любовь к детям Ильича и т. д.). Образ политика в глазах российского народа формируется в непосредственной связи с наличием или отсутствием у него этих качеств, мало того, сквозь призму этого критерия рассматриваются затем все его замыслы и деяния. Наделенность морально-этическими, духовнонравственными чертами возводит личность лидера к высотам, с которых он воспринимается всеобщим благодетелем, трудолюбивым радетелем, заступником и защитником, достойным всенародной любви. Их отсутствие приводит сначала к сомнениям людей (достоин? недостоин?), а затем к катастрофе (выражение недоверия, разочарование и, наконец, забвение).

И еще одно важное рассуждение, связанное с перечисленными типами харизмы личности. Дело в том, что духовность и нравственность политика практически однозначно относят его к одному совершенно определенному типу харизмы. Другими словами, политический лидер, особенно политик высокого уровня (мэр города, лидер народа, лидер государства) в России не может быть ни «антигероем», ни «загадочной личностью». Лидер народа, государства в России — всегда «герой», и об этом свидетельствуют многочисленные примеры истории страны, причем вплоть до самого последнего времени (вспомним август 1991 года).

Множество «подводных камней» встречается на пути имиджмейкеров, опрометчиво рассчитывающих обогатить «тиражируемый» образ политика сюжетами из его семейной жизни. На Руси исстари жизнь семьи была укромна, имела психологически суверенный статус, свидетельством чему является, к примеру, присловье «выносить сор из избы».

Вообще задача формирования собственного имиджа встает перед человеком в том случае, когда нужно в достаточно короткие сроки завоевать популярность в широких массах при помощи публичных выступлений и опосредованной коммуникации (телевидение, радио, пресса). И здесь возникает вопрос о том, имеет ли смысл в России деятельность представителей столь популярной за рубежом профессии имиджмейкеров. Надо сказать, что им и на Западе работается трудно и приходится несладко. Попробуй объяснить человеку, что выглядеть и держать себя надо не так, как он привык это делать с детства, а совсем иначе, а потом еще и научи этому. В нашем отечестве — это трудно в квадрате. Западному политику хоть внешность можно оформить, научить стильно одеваться. Россиянин на модный галстук не клюнет. Не говоря уже о том, что практически невозможно сформировать имидж «нравственного человека», «духовной личности» тому, кто начисто лишен этих качеств. Ведь не изменишь взгляд (который — зеркало души), выражение глаз и смысл улыбки, не переделаешь выражение лица в задумчивости и в радости, не внушишь способность быть искренним, испытывать глубокие и возвышенные чувства, не обучишь столь почитаемой в России жертвенности. Можно, конечно, показать конкретными делами, что ты способен на все это, но если деятельность не проистекает из цельного облика человека, то производит впечатление нарочитости и вызывает недоверие, так как нарушается третий принцип или критерий восприятия, а именно — внутренняя конгруэнтность личности, «соответствие человека самому себе».

Так что же, у имиджмейкеров в России нет будущего? Думается, есть, но лишь в контексте задачи формирования у политика умения проявлять и отчетливо выражать в своем поведении внутренне присущие ему личностные и харизматические черты. Речь, таким образом, идет уже не о «делании» облика в буквальном смысле слова, а несколько о другом. Как нам кажется, можно сформулировать две основные задачи деятельности имиджмейкера.

Первая — проведение высокопрофессиональных психологических тренингов раскрепощенности и внутренней личностной конгруэнтности. (Оговоримся здесь, что выполнение данной задачи возможно только при условии, что уже решена предварительная и совсем не простая задача — осознание политиком необходимости такого тренинга и важности его результатов для своей будущей карьеры).

И вторая задача — укрепление позиции политического лидера с помощью специальных мероприятий, направленных на поддержание уже сложившегося позитивного имиджа, а также распространение его воздействия на более широкие социальные слои, с учетом специфики их установок, потребностей и запросов.

В заключение вернемся к вопросу, который был поставлен в начале статьи — кто кого достоин? Думается, осознанные и неосознанные ожидания народа рано или поздно приводят к власти именно того политика, который способен их реализовать, воплотить в жизнь. А политик, придя к власти и действуя смело, мудро и лукаво, может убедить народ в том, что именно он и есть тот человек, которого они так долго ждали. Ведь герой и его народ не могут друг без друга.

Кандидат в президенты Тувы Шериг-оол Ооржак начинал свои выступления со слов «Небо сказало мне: так больше жить нельзя». Про своего конкурента он говорил, что тот никогда не победили: «Ну кто так округ объезжает! Он объезжает против солнца, а ведь нужно только по солнцу». Ооржак, видимо, объезжал правильно. Он победил.

Журнал «Деньги», № 6, 1998.

Проза

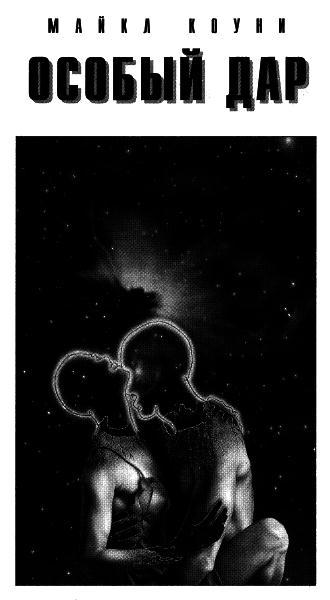

Майкл Коуни

Особый дар

Глава 1

Покинув общество в каюте, я вышел через широкую дверь на крытую корму. Яхта легко скользила по небольшой волне. Мы шли вдоль берега, примерно в четверти мили от отвесных темных скал, о подножия которых размеренно бились волны, рассыпаясь фонтанами брызг. По моим предположениям мы находились на пол пути между Проспект-Коув и Фалькомбом. Разглядывая заброшенный барак береговой охраны на вершине скалы, я прислушивался к взрывам смеха, доносившимся из каюты. Смеялся Меллорз, ему вторило контральто его жены.

Копрайту было поручено следить за вспомогательными приборами. Плавание в этих местах было относительно безопасным, и я собирался сменить его лишь при подходе к Фалькомбу.

Копрайт был хорошо виден мне через окно каюты. Полностью расслабившись, со стаканом джина с тоником в левой руке, он держал правую на штурвале. Он принимал участие в общем разговоре и лишь изредка бросал взгляды на радар и водные просторы впереди. Я всегда испытывал недоверие к людям, пьющим джин.

Аллан Копрайт сидел ко мне спиной; рядом с ним с бокалом мартини пристроилась Джин Лонгхерст.

Супруги Меллорз расположились напротив. Сам Уолл Меллорз рассказывал анекдоты. Видимо, он делал это с удовольствием, ибо так энергично жестикулировал рукой, державшей наполненный стакан, что пролил часть его содержимого на платье жены. Доринда Меллорз бросила на мужа откровенно неприязненный взгляд и промакнула пятно носовым платком. Меллорз даже не заметил своей оплошности.