Михаил посмеивался, Петрович задумчиво скучал.

— Пылишь ты много, Мишаня, — помолчав, по-дружески заметил Петрович. — Сам посуди: Кирюшу ты за просто так обгадил, Жориком, я заметил, демонстративно брезгуешь, с Левушкой не в первый раз о политике лясы точишь, — неодобрительно покачал он головой. — Краснобай этот Мартышкин, только и знает, что попусту треп разводить. Только ты сам понимать должен, что с его-то биографией ему здесь ох как прогибаться приходится. Так что он и не попусту, не просто так воду мутить может. Тут неправильные разговорчики быстро до Даздрапермы доходят, система здесь отлажена…

Миха плюнул и растер.

— Да и на здоровье, пусть себе доходят, — уверенно усмехнулся Миха. — Мне-то что, мне ж оно и лучше — так меня скорее психом признают. В этом-то разрезе Мартышкин верно рассуждает: в нашей стране главное — что? А главное, чтоб никто и ничего, и при этом чтобы все были бы довольны. А ежели у нас кто чем недоволен, то он просто-напросто умом тронулся — сумасшедший, что возьмешь! Ну а ненормальных же у нас нынче не сажают, таких теперь всё больше кладут, — развел он руками, — так ведь я и так уже лежу — и уже я вроде как бы леченый…

— Так ведь могут и круче залечить, еще одним Мартышкиным заделать. Тебя здесь такой дрянью могут накачать, что и выходить не захочешь, а если и выйдешь, то быстренько назад запросишься, — мрачновато предостерег его Петрович и подбил итог: — Ладно, как знаешь, дело-то твое, тебе жить, — подвел он черту под разговором и щелчком отбросил подгоревший фильтр.

Петрович был прав, и Миха промолчал.

Разговорчивый Мартышкин представлялся ему персонажем занятным, Михаил действительно отличал его среди прочих пациентов — отличал, но всерьез не воспринимал. Равно как не воспринимал он, по крайней мере — старался не воспринимать, всерьез и многое другое, в том числе и пресловутую армию. Будучи человеком живым и беспокойным, будто одержимым, почти как отягощенным чем-то, ему самому покамест неведомым, Миха в пестрые свои двадцать два успел поучиться в медицинском институте, затем подвизался на необременительных работах вроде дворницкой, считал себя поэтом и если ошибался, то не слишком. Между делом он в свое удовольствие бродяжничал, не раз бывал в переделках и научился не только или даже не столько жить, сколько выживать; словом, хотя бы для разнообразия он с легкостью мог бы послужить — но предпочел с той же легкостью этой глупости избегнуть.

Закосить шизофрению оказалось для него делом достаточно простым. Наряду с зачатками медицинской эрудиции помогали ему живость характера и воображения, гибкость ума и хорошо подвешенный язык. Он мог запутать психиатров разговорами о философии, о культуре, о философии культуры, мог порассуждать о духовности вообще, о религии и парапсихологии в частности, умел всё свалить в одну кучу, заровнять метафорами и украсить парадоксами так, что всё это определенно тянуло на систематизированный бред и комиссацию вчистую.

Заиграться он не боялся, дистанцию до сих пор держал. Более того, он как бы со стороны забавлялся сложившейся ситуацией, дававшей ему вдоволь поводов для умозаключений. И скажем еще, забегая далеко вперед: его так и не «вылечили» — во всяком случае, много лет спустя ему хватило-таки ума понять, что случившееся с ним тогда не могло так или иначе не случиться; хватило разумения понять, осознать и даже докопаться до причин…

Впрочем, это уже совсем другая история.

После перекура жить стало лучше, жизнь стала веселее. Из столовой снова доносились дребезжащие Анчутины пассажи. Возможно, до Михи добрался чифирь, а может быть, скрюченный тапер в самом деле разыгрался, и под его разлаженную музыку время словно напряглось и как могло задвигалось, чтобы не сказать — заторопилось…

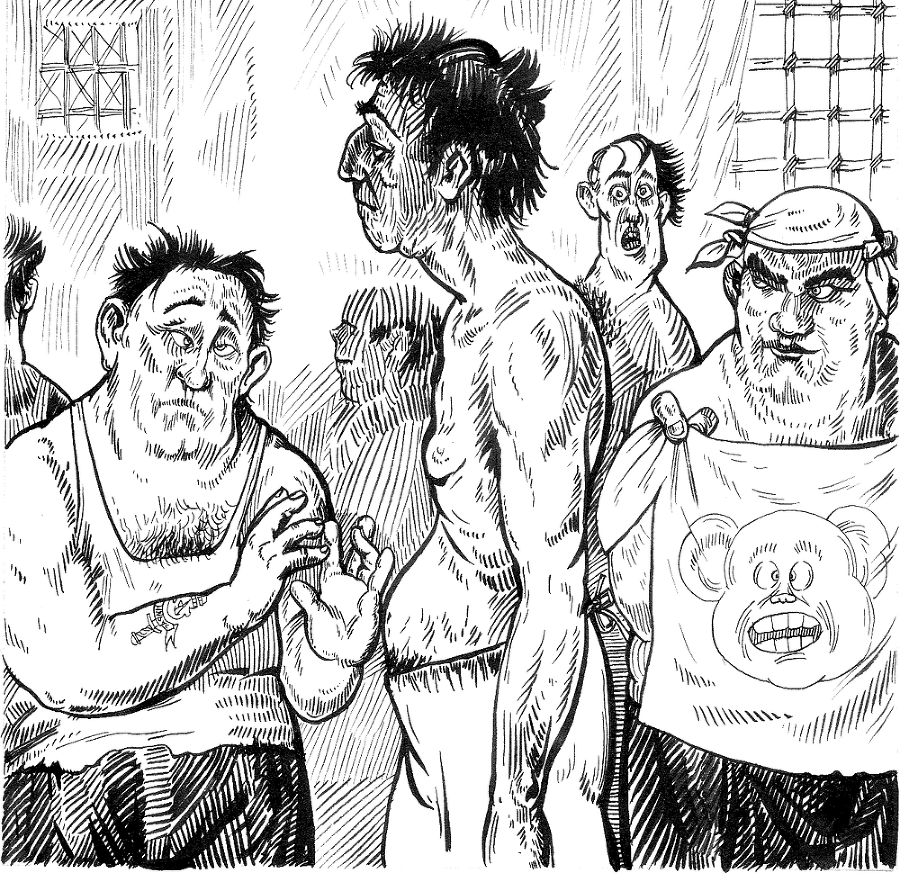

Из «овощехранилища» в абсолютно голом безобразии выбрался Вечный Жид. Незадолго до свиданки он был продраен шваброй, окачен водой из поломоечного ведра и пока что оставался сравнительно чистым. Бессловесный и бессмысленный, невозможно тощий лопоухий доходяга лихо прошествовал через коридор, гулко тюкнулся о стену, рикошетом пересек коридор по диагонали и налетел на Шарика. Шарик, сутулый косоглазый идиот с выдающейся треугольной челюстью, переходящей в треугольники ушей, прижатых к угловатому черепу, неровно поросшему жиденькой пегой шерсткой, рефлекторно перепасовал доходягу на рыхловатого, как переваренный картофель, приземистого мужичка с узелком из наволочки. Картофельный мужичонка Афонькин испуганно сел на пол, угловатый Шарик восторженно гыгыкнул: «Гы-гы-гы!» — и пустил слюну, а Вечный Жид еще раз изменил траекторию и непременно угодил бы прямехонько в нужник, но у сортирной двери с застекленным смотровым окошком столкнулся с припадочным Жориком и пинком под голый дряблый зад был отфутболен в свою палату.

Получилось с треском и на грани фола, но из медперсонала никто не среагировал — обе медсестры и санитар Иваныч в сестринской пили чай с тортиком, преподнесенным дежурной смене кем-то из утренних посетителей. Треугольный Шарик самозабвенно топотал и заливался слюной, несуразный Афоня на полу прижимал к груди набитую какой-то дребеденью наволочку и неуклюже пытался подняться, а округлый живчик Жорик, будто смазанный прогорклым жиром колобок, бодрячком покатился по коридору, то и дело притормаживая, пожимая встречным-поперечным руки и пытливо заглядывая в глаза.

— Здравствуй, Мишенька, здравствуй, дорогой, — докатившись до Михи, жарко засипел Жорик, — как жизнь? как делишки? как мы себя чувствуем? — загундосил он, как загнусил в подражание заведующей, пихая для пожатия сальную ладошку с осклизлыми сосисочными пальцами.

— Виделись, Жорик, виделись, — демонстративно заведя руки за спину, в тон ему отозвался Миха, — виделись, дорогой, мы с тобой по двадцать раз на дню видимся. И всё-то ты никак усечь не можешь, что не люблю я руки тискать — грязное это дело, Жорик, негигиеничное, знаешь ли, отмываться потом долго приходится, — посетовал он и тут же протянул руку беспомощному Афоне, ничуть не смущаясь Жориковым снизу вверх нацеленным прищуром.

Жорик буравил его глазами на манер мифического «электроклоуна» — некогда была, поговаривали, в штатном расписании психиатрических больниц такая зловещая фигура, и для тогдашних пациентов с мало-мальски осмысленным взглядом эта пантомима неизбежно заканчивалась электрошоком.

Между тем Генка с Зуичем проходили мимо и походя решили поразвлечься.

— Ты куда это опять собрался, дурачок Афонькин? — строгим голосом вопросил алкоголик Генка.

— Я домой собрался, да, домой, — сознался перепуганный мужичок Афонькин, — мне домой нужно, я домой к себе хочу, — тихонечко забормотал он, тиская свой нелепый узелок из больничной наволочки.

— Как это — домой собрался? А сейчас-то ты где, по-твоему, придурок Афонькин? — посуровев, заговорил с ним Генка строже прежнего.

— А сейчас я на вокзале, — послушно отвечал тихонький Афоня, потерянно озираясь по сторонам.

— На каком таком вокзале?! — войдя в раж, нещадно терзал его неугомонный Генка.

— Не помню я, не помню… — зажавшись в кулачок, еле слышно отвечал несчастный Афонькин, — на главном, да, на самом главном вокзале, — шептал он неуверенно, часто-часто мигая добрыми, печальными глазами.

— На главном, говоришь?! — куражился неугомонный Генка. — А где же твой билет, если ты на самом главном вокзале без спросу ошиваешься? — безостановочно продолжал он заговаривать потерявшегося мужичка. — Что же ты без билета на самом главном вокзале делаешь? Ну-ка, сейчас же отвечай, враг народа!

— Не знаю я, не знаю, — жалобно отвечал Афонькин, — я поезда на вокзале жду, я просто поезда жду, — чуть не плача оправдывался он, — я отсюда на поезде домой поеду, домой, я домой хочу, мне домой на поезде ехать нужно, — со слезами заскулил картофельный мужичок Афонькин.