По извечной традиции, сохранившейся до наших дней, экскурсанты оставляют автографы на достопримечательностях. Участники вояжа на Иматру увидели такую же картину на прибрежных камнях; причём среди надписей они обнаружили имя хорошо знакомого всем присутствовавшим поэта Е. А. Баратынского. Компания не удержалась от искушения запечатлеть там и свои фамилии.

Анна Петровна даёт удивительно поэтичное описание завершения путешествия: «Настал вечер, взошла луна, и мы, запив свой голод чаем, наняли тележки и поехали берегом к Иматре. У самого водопада луна выбралась из облаков и осветила прямо кипящие, бушующие волны. Эффект был неописанный! Иматра, осеребрённая её лучами, казалась чем то фантастическим; невозможно было оторвать от неё глаз! Долго ходили мы по тропинке, усыпанной песком и грациозно извивающейся между деревьев, над клокочущей пучиной: заманчивость и обаяние такой бездны были невыразимы. <…> Мы приехали в Выборг под вечер, но Дельвиг не дал нам перевести духа и потащил осматривать редкости Выборга и сад барона Николаи… »

Михаил Иванович Глинка в «Записках» гораздо более скупыми красками нарисовал так запомнившуюся нашей героине поездку: «…Я часто посещал барона Дельвига; кроме его милой и весьма любезной жены, жила там также любезная и миловидная барыня Керн. В июне барон с женою, г–жою Керн и Орестом Сомовым… отправились в четырёхместной линейке в Иматру. Мы с Корсаком{63} поехали вслед за ними на тележке; съехавшись в Выборге, вместе гуляли в прекрасном саду барона Николаи. Вместе видели Иматру и возвратились в Петербург. <…> Помнится, что вскоре по возвращении из Иматры мы угостили Дельвигов, Керн и Сомова Колмаковым{64} и Огинским{65}, и удачно».

В августе Анне Петровне «представился случай достать выгодную квартиру». Она поселилась на Васильевском острове, вдали от Дельвигов, которые сняли квартиру вновь на Загородном проспекте – в доме купца Тычинкина, напротив Владимирской церкви.

2 октября 1829 года, в день памяти святой Анны Кашинской, на черновике статьи, содержащей протест против самовольной публикации его стихов М. А. Бестужевым–Рюминым в альманахе «Северная звезда», Пушкин изобразил силуэт прекрасной женской головки. Большинство пушкинистов считают его портретом Анны Петровны Керн. Известный искусствовед и исследователь рисунков поэта А. М. Эфрос, атрибутировавший этот портрет, писал: «На листе изображена склонённая голова молодой дамы, с гладкой, прикрывающей виски причёской и высоким шиньоном на макушке. В ушах – длинные на подвесках серьги. Рисунок сделан скупым и строгим очерком. Он передаёт округлые черты миловидной, почти красивой женщины, в расцвете лет и потому несколько располневшей. У неё большие, непропорционально широкие глаза, как бы вплотную надвинувшиеся на тонкий прямой нос, чуть короткий, но изящно очерченный; на нижней части лица – большие мягкие губы и немного тяжёлый, но нежно–округлый подбородок»[44].

Столько нежности и кротости в этом лице – кажется, Мадонна с картины Рафаэля перенеслась на страничку пушкинской рукописи… Самое лирическое стихотворение и самый одухотворённый пушкинский рисунок – не лучшие ли это памятники Анне Петровне Керн?

«ТВОИ НЕБЕСНЫЕ ЧЕРТЫ»

Здесь мы, несколько нарушая хронологию, ненадолго отступим от канвы нашего повествования, чтобы рассказать о немногочисленных сохранившихся изображениях нашей героини.

Единственным достоверным живописным портретом её считается миниатюра неизвестного художника, переданная в 1904 году в Пушкинский Дом внучкой Анны Петровны А. А. Кулжинской и находящаяся теперь в экспозиции Всероссийского музея Пушкина в Санкт–Петербурге. Однако этот портрет, написанный в конце 1820–х – начале 1830–х годов малоискусным мастером, не только не передаёт красоты модели, но даже разочаровывает. В изображённой на нём женщине нет ничего ослепительного и чарующего, художнику не удалось передать ни «трогательной томности в выражении глаз», ни её живого ума, ни поэтичности натуры.

К достоверным изображениям Анны Петровны можно отнести также её теневой силуэт, созданный в 1825 году в Тригорском.

В 1970—1980–х годах в трудах некоторых пушкинистов были сделаны попытки адресовать Анне Петровне, кроме пушкинского рисунка, сделанного 2 октября 1829 года, ещё несколько портретных зарисовок поэта и работ других художников.

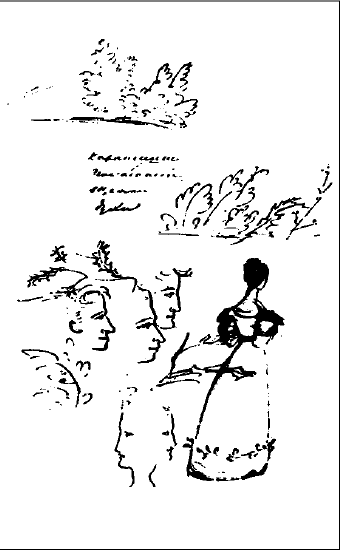

Л. Ф. Керцелли, автор книги «Тверской край в рисунках Пушкина», высказала предположение, что два женских профиля, изображённых в левом нижнем углу листа с фразой «В одной из южных губерний наших…» (вариант начала повести «Барышня–крестьянка»), а также женская фигура в полный рост рядом с профилем Алексея Вульфа и самого Пушкина принадлежат А. П. Керн.

Ещё один предполагаемый портрет Анны Петровны, выполненный в технике литографии с акварели художника А. Деверо (A. Deveria), датируется тем же годом, что и знаменитый пушкинский рисунок. На нём изображена сидящая в кресле миловидная молодая женщина с гладко зачёсанными и слегка спущенными на уши волосами, уложенными на затылке узлом. У женщины на рисунке Пушкина та же причёска, такой же задумчивый взгляд, вероятно, свойственный Анне Петровне. В целом этот портрет статичен и маловыразителен, хотя его героиня, несомненно, красива. Несмотря на определённое сходство этого портрета с чертами Анны Петровны, многие исследователи не склонны признавать его изображением Керн.

В Государственном Русском музее находится небольшой «Портрет молодой женщины в чёрном платье» работы А. Арефова–Багаева, крепостного художника тверских помещиков Бегичевых, датированный 1840 годом. На нём изображена уже не молодая, но довольно миловидная женщина в простом тёмном платье и такого же цвета чепце, с цепочкой на груди. Н. И. Грановская, атрибутировавшая этот портрет, считает – и с ней согласен автор этой книги, – что на нём изображена наша героиня. Действительно, у женщины с портрета Арефова–Багаева много сходства и с единственным достоверным акварельным изображением Анны Петровны, и с многочисленными портретами прусской королевы Луизы{66}, на которую она была очень похожа, и с её словесными описаниями в стихах Пушкина и записках А. В. Маркова–Виноградского: высокий и открытый лоб, красиво очерченные брови, большие серо–карие глаза, светло–русые волосы, прямой нос, слегка выпяченная верхняя губа и чуть удлинённый, как у всех представителей рода Полторацких, овал лица. Грановская пишет: «Дама, изображённая на портрете, уже не столь молода, на лбу и у рта морщинки (они не видны на репродукции портрета. – В. С.). Но лицо её одухотворено, а глаза смотрят молодо. Весь облик женщины кажется нам очаровательным, милым, привлекательным… Портрет написан художником с присущей ему теплотой и задушевностью».

Рисунок А. С. Пушкина. Предположительно два профиля внизу и женская фигура – изображения А. П. Керн

Невольно вспоминается полувыцветший пастельный портрет Анны Петровны в 28–летнем возрасте, виденный и описанный И. С. Тургеневым: «…беленькая, белокурая, с кротким личиком, с наивной грацией, с удивительным простодушием во взгляде и улыбке».

Между «тургеневской» пастелью и портретом кисти Аре–фова–Багаева пролегли очень трудные для Анны Петровны 12 лет. За эти годы она потеряла мать и двух дочерей, умер Дельвиг, был убит Пушкин, муж отказал ей в какой бы то ни было материальной поддержке… Потери, горе, неустроенность жизни, неопределённое будущее – казалось бы, впору впасть в отчаяние, погрузиться в тоску и мрачность. Но на портрете – всё те же наивная грация, открытость, простосердечие; сквозь лёгкую печаль во взгляде проступает надежда, губы готовы сложиться в улыбку… Несмотря ни на что, благодаря наконец–то обретённому счастью взаимной любви и недавнему материнству она сохранила свою пленительную женственность и одухотворённость.