В бумагах В.П. Костенко, относящимся к проектируемым на «Навале» линкорам, совершенно отсутствуют какие-либо упоминания об их двигательной установке. Однако требуемая мощность на валу (SHP) для развития известной скорости полного хода может быть достаточно точно определена по общепринятым методикам оценки, широко применяющимся при проектировании кораблей. Расчет по методу «адмиралтейских коэффициентов», с использованием в качестве прототипа проекта «Измаила», на основе обводов которого разрабатывалась форма корпуса проекта 1917 г., позволяет определить значения полной мощности для всех его четырех вариантов. Из этих значений следует состав их котельной установки, число котлов которой для каждого из вариантов (все котлы — нефтяные) принимается кратным трем — по три в ряд в каждом котельном отделении шириной 15 м. В.П. Костенко ничего не упоминает и о способе взаиморасположения элементов двигательной установки — линейном или линейно-эшелонном, но, скорее всего, их компоновка в проекте осуществлялась в соответствии с первым вариантом. Основанием подобному умозаключению служит как сохранившееся изображение бокового вида двух вариантов, так и факт отсутствия альтернативной практики в проектах предшествующих русских дредноутов, а также то обстоятельство, что линкор 1917 г. был первым проектом русского дредноута, где машинные и котельные отделения не разделялись одной из башен главного калибра (подробнее о реконструкции его двигательной установки см. Приложение 2).

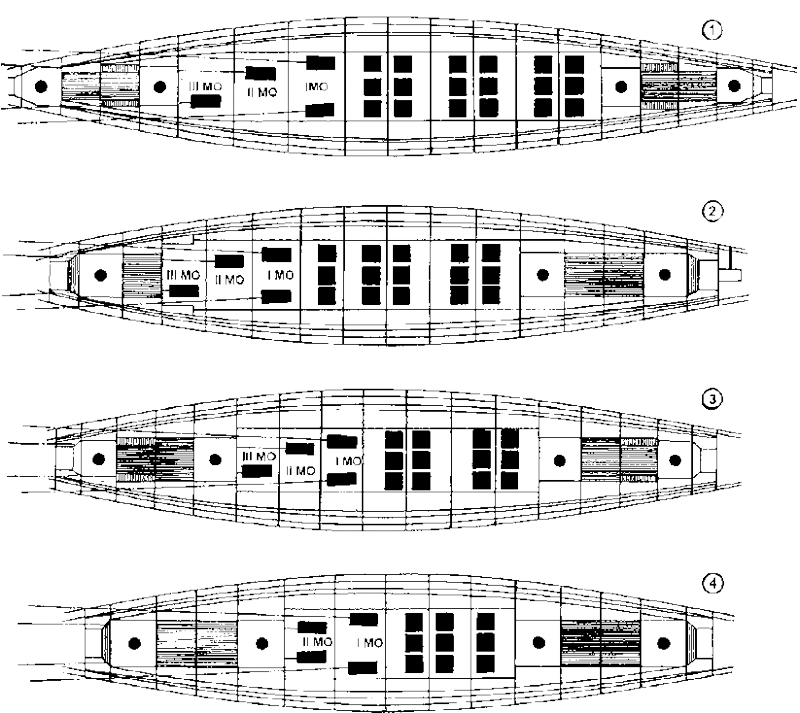

Компоновка отсеков погребов боезапаса, машинно-котельных отделений и вспомогательных механизмов проекта линейного корабля 1917 г.

Обращает на себя внимание в первую очередь классическая (последовательно-линейная) компоновка жизненных частей, характерная и для последних проектов тяжелых артиллерийских кораблей Англии, Германии, Италии и Японии периода первой мировой войны. Приведенные планы трюма дают также сравнительной представление о глубине конструктивной подводной защиты всех четырех вариантов проекта, среди которых явно выделяются уровнем защищенности погребов концевых установок корабли с 9 и 10 главными орудиями (варианты № 2 и 3).

Реконструкция автора по материалам из личного архива В.П. Костенко, папка XI–I и XI-2.

Таблица 9.1. Характеристики проектов линейных кораблей с 16" артиллерией

| Водоизмещение, т | Длина, м | Скорость, уз | Артиллерия | Толщина брони борта, мм |

|---|

| 42360 | 252 | 31,5 | 8 16"/45; 20 6"/50 | 250+100 |

| 44000 | 240 | 30,0 | 9 16"/45; 20 6"/50 | 275+100 |

| 43600 | 240 | 28,0 | 10 16"/45; 20 6"/50 | 300+100 |

| 45200 | 230 | 25,0 | 12 16"/45; 20 6"/50 | 325+100 |

Таблица 9.2. Нагрузка проекта линейного корабля с 16" артиллерией

| Статья нагрузки | т. | % |

|---|

| Корпус | 14560 | 33,10 |

| Броня | 13500 | 30.70 |

| Вооружение | 9860 | 22,40 |

| Механизмы | 3600 | 8,16 |

| Топливо | 1485 | 3,38 |

| Снабжение и вода | 995 | 2,26 |

| Итого: | 44000 | 100.00 |

Источник:

В.П. Костенко «Броневая защита боевых кораблей» (гранки, 1949 г.)

Табл. 9.1. - т 1, с.275,

Табл. 9.2. - т.2, с.82

Конец истории проектирования этих линкоров так же мало ясен, как и ее начало. В.П. Костенко упоминает, что «проектирование было приостановлено в начале 1917 г.». О причинах остается только догадываться. Неизвестны также и результаты рассмотрения проектов в МГШ и ГУК, а также то, попали ли они вообще в Морское министерство. Костенко пишет, что «наиболее эффективными получались корабли с 9 и 10 16» орудиями. Корабль с 12 16" орудиями имел менее обеспеченную подводную защиту двух концевых башен благодаря громадному диаметру трехорудийной установки.» [195]

В самом деле, имея в виду изменение в конце 1916 г. взглядов МГШ на конструкцию линкора, которая теперь виделась как максимально сбалансированное соотношение огневой мощи и защиты, явное преимущество получали варианты с 9 и 10 16" орудиями, сочетавшие сильное вооружение, высокую скорость хода, надежное бронирование и достаточную глубину противоторпедной защиты (в т. ч. в районе погребов концевых двух- и трехорудийных башен). Вариант с 8 16" орудиями имел длину корпуса, в силу значительной протяженности машинно-котельных отделений, по-видимому, предельную для перспективных возможностей по докованию, что в сочетании со значительной протяженностью цитадели также не позволяло создать глубокую защиту для крайних двухорудийных башен этого проекта. Удлинение же корабля с 12 16" орудиями с 230 до 245 м не решало проблему создания надежной конструктивной защиты для его крайних трехорудийных башен при одновременном росте водоизмещения порядка 5–8 тыс. т.

Общая малочисленность данных по проекту русского линкора 1917 г. затрудняет его анализ. Продолжительный поиск не дал пока ответа на вопрос, сохранились ли вообще его проектные чертежи и спецификации. Однако нестандартность одних его решений и продуманность других делают этот проект необычайно интересным. Настолько даже, что автором были проведены расчеты поражающей мощи и боевой устойчивости варианта «2» проекта (9 16" орудий, скорость 30 уз) в воображаемых столкновениях с проектами его зарубежных современников 1916–1922 гг., вооруженных подобной артиллерией («Мериленд», «Саут Дакота», «Нагато», «Тоза», «Амаги», «Овари», «Джи-3»). Результаты этих расчетов приведены в Приложении 3.

Схема двух вариантов проекта линейного корабля с 16" артиллерией, автограф В.П. Костенко.

Рисунок воспроизведен из рукописной копии «Броневой защиты боевых кораблей». ч.1, с. 271, личный архив В.П. Костенко, папка XI-2.

Японский линейный корабль «Нагато» на ходовых испытаниях в сентябре 1920 г.

Согласно планам японских стратегов, однотипные «Нагато» и «Мутсу», вооруженные каждый восемью 16"/45 орудиями, открывали новую формацию линкоров Императорского флота. Подписание в 1922 г. соглашения по ограничению морских вооружений обрекло на переделку и сдачу на слом около десятка строящихся японских линкоров и линейных крейсеров с 16" артиллерией, оставив «Нагато» и «Мутсу» первыми и единственными представителями дредноута третьего поколения в Стране Восходящего солнца.

Из собрания автора.