В.П. Костенко — талантливый русский кораблестроитель, автор многих оригинальных проектов судов и технических решений в кораблестроении, специалист широчайшего кругозора и эрудиции, обладавший способностью технического предвидения многих конструктивных решений, общепринятых впоследствии. Человек передовых общественных взглядов (в 1904 г. он примкнул к партии эсэров), В.П. Костенко за свой редкий дар красноречия и логику получил от товарищей по борьбе партийный псевдоним "Цицерон", и в 1910 г. поплатился за принадлежность к радикальной политической организации своей карьерой, блестяще начавшейся в технических органах флота. Однако покровительство влиятельных фигур — морского министра адмирала И.К.Григоровича и выдающегося ученого-кораблестроителя генерала А.Н. Крылова, ценивших его большие способности, спасли В.П. Костенко от каторги, и он, оставив Петербург, возглавил в мае 1912 г. проектный отдел судостроительного завода «Наваль» в Николаеве, крупнейшего на юге России. Здесь талант Костенко-кораблестроителя развернулся со всей полнотой, и его технические идеи были воплощены во многих проектах боевых судов самых различных типов, в том числе самобытном проекте линейного корабля с 16" артиллерией, работы над которым велись в конце 1916 — начале 1917 г., и в связи со сменой власти в России закончены не были.

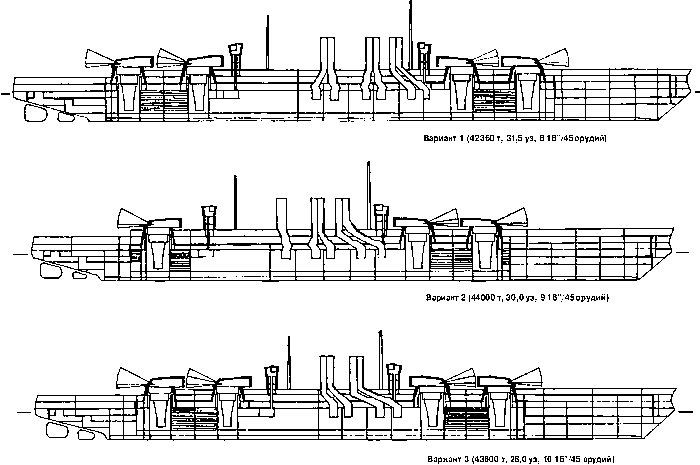

Предполагалось осуществлять разработку проекта в широком диапазоне по схемам «максимальная скорость» и «максимальное вооружение» в сочетании с надежной защитой. Первая схема представляла быстроходный линейный крейсер с восемью 16" орудиями, вторая — относительно более тихоходный и лучше забронированный линкор с двенадцатью главными орудиями. Кроме того, предусматривалась проработка двух промежуточных вариантов — с девятью и десятью 16" орудиями, уровень бронирования и скорости которых соответственно варьировался в пределах между цифрами крайних концепций. Таким образом, на этот раз подход к проектированию отличался большой гибкостью, и разнообразие артиллерийских схем наглядно свидетельствует о том, что был сделан решительный отход от ранее незыблемого принципа предельного артиллерийского насыщения линкора. Это и понятно — Ютландское сражение в мае 1916 г. не оставило надежд сторонникам доктрины молниеносного сокрушительного артиллерийского удара и продемонстрировало исключительную важность защиты корабля. Опыт этого эпохального морского боя детально анализировался во всех судостроительных конструкторских бюро всех морских держав, и русская компания «Наваль», конечно, не была исключением.

Общее расположение вариантов 1–4 проекта линейного корабля 1917 г. Протяженность отсеков артиллерийских погребов, котельных и машинных отделений приведена по результатам расчетов (см. Прил.2. Реконструкция проекта линейного корабля 1917 г.).

На уровне составляющих все варианты являлись конструктивными системами, состоявшими из одних и тех же компонент, представленных во всех четырех случаях в разной пропорции. Это позволяло значительно варьировать тактические акценты (характеристики вооружения, защиты и скорости хода) каждого из них и приводило к воплощению в проекте 1917 г. двух принципиально различных типов тяжелого артиллерийского корабля — наиболее тяжеловооруженного эскадренного линкора и быстроходного линейного крейсера, а также интересного симбиоза обоих этих разновидностей — быстроходного линкора с наиболее удачным сочетанием всех основных тактических характеристик, разработанного также в двух вариантах.

Все варианты проекта имели единый тип броневой защиты и толщину всех ее элементов, за исключением лишь поясных плит цитадели, толщина которых возрастала в каждом варианте на 25 мм — с 250 до 325 мм. Количество и расположение мачт, дымовых труб, очертание форштевня и кормового подзора, а также тип рулевого устройства показаны в соответствии с их видом на эскизах Б.П. Костенко.

Реконструкция по материалам из личного архива В.П. Костенко, папка XI–I и XI-2.

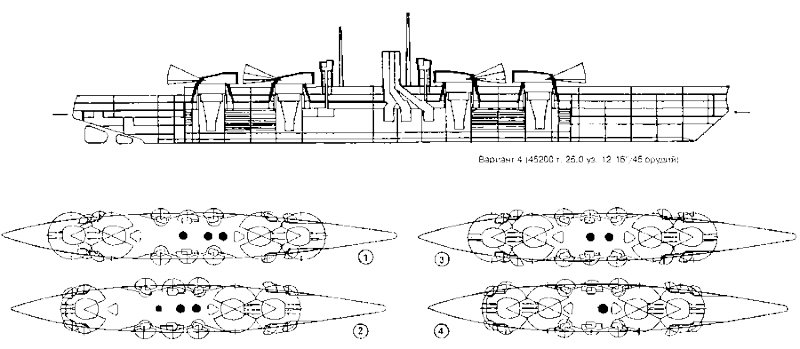

В 1916 г. уже не стоял вопрос о выборе калибра главной артиллерии для будущих линкоров. Совершенствование тяжелых артиллерийских кораблей предполагало только один путь его развития — в направлении увеличения мощности, поэтому сомнения относительно перспективного 16" орудия не возникали. К этому времени идея четырехорудийной установки для 16" орудий была подвергнута пересмотру. Ее преимущества в смысле экономии веса главной артиллерии не перевешивались ожидаемыми значительными трудностями с созданием надежной, во многом принципиально новой, механической части. Кроме того, в связи со значительными размерами артиллерийских погребов, решить задачу надежной противоторпедной защиты погребов концевых четырехорудийных башен было совершенно невозможно. Поэтому теперь главную артиллерию планировали разместить в двух- и трехорудийных башнях уже опробованных на флоте конструкций с более компактными погребами.

В части компоновки главной артиллерии важным нововведением стало расположение орудийных башен не «равномерно по длине корабля», как требовал МГШ в течение предшествующих лет, а сосредоточение их группами в оконечностях. Все башни устанавливались на одном уровне, на полубаке, продленном далеко в корму до последней башни. Эта идея расположения внутренних башен главного калибра не поверх, а за наружными, на одном с ним уровне, является весьма оригинальной. История конструирования линкоров-дредноутов не знала примеров подобного рода. Сам же подход на этапе эскизного проектирования представлялся вполне обоснованным. Помимо существенной экономии веса — одной лишь 375мм брони барбета возвышенной башни порядка 290 т — и упрощения башенных механизмов, корабль получал более низкий силуэт, на что всегда так обращал внимание русский МГШ. Главным преимуществом расположения последующей орудийной башни на возвышенном барбете (или, как тогда говорили, «на столбе»), являлись два фактора — экономия длины корпуса и возможность возвышенной башни вести огонь в диаметральной плоскости поверх низлежащей. Однако при стремлении проектировщиков максимально сдвинуть ячейки хранения боезапаса к диаметральной плоскости, чем увеличивалась глубина бортовых отсеков и улучшалась конструктивная подводная защита корпуса, удавалось наиболее эффективно использовать протяженность погребов, заданную габаритом последовательного расположения второй трехорудийной башни. Что же касается стрельбы в направлении оконечностей, то, согласно расчетам, орудия второй башни могли вести огонь поверх крыши первой начиная с угла наводки в 10°, что соответствовало дальнобойности русского 16"/45 орудия в 77–78 кб.

При компоновке судна за основу были взяты проекты двух- и трех-орудийных башен, разработанные весной 1914 г. в проектном бюро ГУК при Адмиралтейском заводе. Приостановленные с началом войны в связи с так и не начавшейся здесь организацией производства установок тяжелых орудий для линейных судов, эти проекты были теперь извлечены на свет и послужили основой для проектирования линкоров на заводе «Наваль». Правда, имеются сведения, что «Наваль» весной 1914 г. также намеревался принять участие в проектировании 16" башен, для чего в мае 1914 г. ГУК направил на завод чертеж 16"/45 орудия. Однако проекты башен «Наваля», как и какая-либо переписка, относящаяся к ведению проектных работ, пока не обнаружены и маловероятно, что проектирование их заводом было начато вообще.

1. Орудие со станком

2. Зарядник

3. Цепной прибойник

4. Подцапфенные кронштейны

5. Башенный дальномер