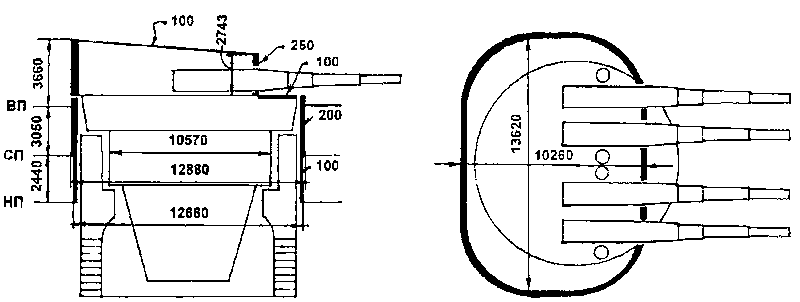

Расположение четырехорудийных башен главного калибра в проектах линейных кораблей французского флота «Норманди» (340мм/45) и «Лион» (340мм/50)

Интересно, что на новый способ размещения главных орудий в башнях французский флот, по-видимому, возлагал определенные надежды, и более мощные корабли следующей дивизии (класс «Лион», программа 1915 г.) также должны были нести их 340мм артиллерию в четырехорудийных установках. На «лионах» была добавлена четвертая башня главного калибра и число тяжелых орудий на них возросло до 16[153].

В течение 1912–1913 гг. ни одна страна не решилась последовать примеру французского флота. В России первые сведения о готовящихся французами нововведениях появились в январе 1913 г., когда от морского агента (атташе) во Франции в русский МГШ поступили сведения о «предположенных к постройке двух броненосных крейсерах с тремя четырехорудийными… установками каждый»[154]. В апреле 1913 г. последовала закладка первых двух кораблей новой серии («Норманди» и «Лангедок») и стали известны некоторые подробности их вооружения. Свежая французская практика давала основания надеяться, что и для будущих балтийских линкоров, ввиду предполагавшегося резкого возрастания их водоизмещения, четырехорудийная установка могла послужить условием крупной экономии веса.

Собственно говоря, идея размещения тяжелой корабельной артиллерии в четырехорудийных установках была для русского кораблестроения не так уж нова. На рубеже веков проект 12" четырехорудийной башни был предложен Металлическим заводом[155]. Однако общая несбалансированность и тяжеловесность конструкции не позволяли надеяться, что эта разработка найдет применение на тогдашних броненосцах. Следующей попыткой приблизиться к подобной установке были проекты линейных кораблей, выдвинутых на конкурс первого русского дредноута в 1907 г. под девизами «12981» и «31339». Отсутствие опыта проектирования и использования четырехорудийных башен в сочетании с новизной проблемы разработки линкора нового типа послужили причиной того, что на конкурсе эти проекты были отклонены в первую очередь. Приведенные примеры свидетельствуют, что подобная радикальная идея, сулящая немалые выгоды, время от времени посещала умы отечественных моряков и корабельных инженеров.

Общий вид четырехорудийной установки 12"/40 орудий, разработанной на Металлическом заводе в 1901 г.

Веса брони 12" башни на четыре орудия, т. (всего брони 595 т)

Вращающаяся часть:

Вертикальная броня 10" (250 мм) — 262 т.

Крыша 2" (50 мм) — 53 т.

Крыша над подачной трубой 4" (100 мм) — 14.5

Неподвижная часть (броня барбетов):

Верхняя 8" (200 мм) — 190 т.

Нижняя 4" (100 м) — 75,5 т.

В начале 1910-х годов детальные приготовления французского флота послужили, как это часто бывало, решающим толчком для сомневающихся в России, и летом 1913 г. при русском МГШ была создана особая "Комиссия по выработке правил и инструкций по тактической и организационной частям морской артиллерии", в задачу которой входила оценка целесообразности следования французскому примеру в части перехода для новых линкоров к четырехорудийной башне. После серии заседаний, в августе 1913 г. комиссией по этому поводу были высказаны следующие соображения:

1) вероятность попадания в три четырехорудийные башни меньше, чем в четыре трехорудийные;

2) большая масса четырехорудийной башни выгоднее в смысле сопротивления ударам снарядов;

3) броневую защиту четырехорудийных башен, при том же общем весе артиллерии осуществить легче;

4) заряжание (подача) четырехорудийных башен удобнее осуществимо благодаря симметричности;

5) большая масса башни уменьшит поворот при выстреле;

6) с точки зрения организации стрельб удобнее комбинировать залпы, чем при трехорудийных башнях.

В силу приведенных выше соображений комиссия высказалась за четырехорудийные башни, при условии, что орудия будут расположены автономно и отделены друг от друга броневыми переборками. Вывод о последнем условии был сделан после обсуждения двух вариантов размещения орудий в башнях: располагать ли каждое орудие совершенно автономно, отделив его от соседних толстыми 102–125 мм (4"-5") броневыми траверзами, или же допустимо соединять два орудия в одну обойму так, чтобы башня состояла «как бы из двух двуствольных орудий».

В пользу второй конструкции высказывались те соображения, что башни могли быть спроектированы более узкими, что способствовало бы увеличению углов обстрела, кроме того существенно упрощались схемы. Против соединения двух орудий вместе приводились следующие доводы:

1) выстрелы приходилось бы производить в каждой из башен сразу из двух орудий, расположенных по одну и ту же сторону от диаметральной плоскости, что могло вызвать поворот башни;

2) большая вероятность одновременного повреждения обоих орудий;

3) в случае осечки или затяжного выстрела у одного из орудий, откат обоих орудий все равно совершался бы за счет работы другого, и поэтому обнаружить непроизводство выстрела первого орудия было бы труднее, следствием чего могли бы стать несчастные случаи;

4) из-за неодновременности выстрелов двух орудий, что почти всегда должно иметь место, можно опасаться перекоса орудий в обойме и вызванного этим расстройства всей системы.

В результате было решено иметь каждое орудие совершенно автономным. На том же совещании высказывалось мнение о желательности такого устройства ограничителя опасных углов, при которых выводились бы не сразу орудия всей башни, но постепенно. Это должн о было способствовать улучшению диаграммы углов обстрела корабля[156].

Сборка вращающихся столов и поданных труб трех 14"/52 трехорудийных установок линейного крейсера "Измаил" в котельном (сборочным) цехе Петроградского Металлического завода, 14 сентября 1917 г. Четвертая установка, к июлю 1914 г. собранная в поверочной яме соседнего цеха, всю войну простояла без значительного продвижения работ на ней.

Из собрания П.И. Амирханова

Выводы комиссии были положены в основу заданий МГШ на проектирование четырехорудийной башенной установки для нового линейного корабля. Однако, после первых приближенных расчетов выяснилось, что применить схему «все орудия самостоятельные» не представляется возможным, поскольку в этом случае вес и размеры башни получались настолько большими, что делали применение ее совершенно неоправданным. В результате было решено следовать французской схеме, разместив орудия попарно на двойных люльках и предусмотрев при этом возможность ведения огня одним орудием в случае выхода из строя соседнего.

Однако, помимо массы достоинств, идея четырехорудийной башни несла в себе и существенный недостаток. Он заключался в том, что имелись весьма обоснованные сомнения, насколько вообще удастся успешно справиться с проблемой быстрой подачи боеприпасов к орудиям, принимая во внимание как рост размеров, так и новизну конструкции. Вопрос этот напрямую обуславливал скорострельность, что, как мы помним, было краеугольным камнем концепции нового линкора вообще. Поэтому МГШ в условиях на проектирование четырехорудийной 16" установки обратил особое внимание на скорость заряжания, которая подобно трехорудийным установкам «Севастополя» и «Измаила» не должна была превышать 20 с, что позволяло иметь скорострельность по три выстрела в минуту из каждого орудия.

Разработке четырехорудийной башни предшествовал новый важный шаг вперед в подходе к ее проектированию. В связи с постановкой дела судостроения на долговременную планомерную основу было решено отныне сосредоточить разработку всех орудийных башен для боевых кораблей русского флота в специальном «Проекционном башенном бюро ГУК» при одном из крупных казенных судостроительных заводов. Выбор пал на Адмиралтейский судостроительный завод, который прежде никогда вообще разработкой башен не занимался. Основной специализацией этого предприятия были крупные корабельные корпуса линкоров и линейных крейсеров, а для изготовления судовых механизмов он имел постоянного партнера в лице соседнего Франко-Русского завода. Лидером в проектировании трехорудийных установок для русских дредноутов был в то время петербургский Металлический завод, однако он являлся частным предприятием, а в планы Морского министерства входило сосредоточение проектирования и строительства башен для всех своих будущих линейных судов в собственных руках на подчиненном ему предприятии.