Лит.: Маркс К., Первое воззвание Генерального совета Международного Товарищества Рабочих о франко-прусской войне, Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 17; Энгельс Ф., Может ли Европа разоружиться?, там же, т, 22; Ленин В. И., О международной политике и международном праве. [Сб.], М., 1958; Документы Совещания представителей коммунистических и рабочих партий. Документы и материалы, М., 1960; Международное Совещание коммунистических и рабочих партий, Москва, 1969, Прага, 1969; XXIV съезд Коммунистической партии Советского Союза. Стенографический отчет, т. 1—2, М., 1971; Либкнехт К., Милитаризм и антимилитаризм..., М., 1960; Трактаты о вечном мире. [Сб.], М., 1963; Проблемы войны и мира, М., 1967.

Е. Г. Панфилов.

Мир (пос. гор. типа в Гродненской обл.)

Мир, посёлок городского типа в Кореличском районе Гродненской обл. БССР, в 17 км от ж.-д. станции Городея (на линии Минск — Барановичи). Спиртовой завод. Памятники архитектуры — замок феодального рода Иллиничей (начало 16 в.) с каменным дворцом (2-я половина 16 в.).

Мир Сеид Али

Мир Сеи'д Али', художник-миниатюрист 16 века, представитель тебризской школы миниатюры. Учился у своего отца — живописца Мир Муссавира и Бехзада . Для произведений М. С. А., выполненных в Тебризе (иллистрации к «Хамсе» Низами, дата рукописи 1539—43, Британский музей, Лондон), характерны многофигурность композиций, некоторая статичность фигур, гармоничность звучных цветовых пятен. С 1555 М. С. А. жил в Индии, где стал ведущим придворным живописцем и одним из основателей могольской школы миниатюры. Значительная работа М. С. А. этого периода — иллюстрирование (совместно с группой художников) рукописи «Хамза-наме» (1564—79; иллюстрации хранятся в частных коллекциях США, Швейцарии и др. стран).

Лит.: [Грек Т. В.], Индийские миниатюры 16—18 вв., М., 1971, с. 7—9.

Мир Таки

Мир Таки' (литературное имя — Мир; настоящее имя — Мир Мухаммад Таки) (1724, Агра, — 1810, Лакхнау), индийский поэт. Писал на урду и персидском языках. Тяготы жизни, исполненной лишений, наложили отпечаток на его поэзию, пронизанную мотивами печали. Успехом пользовались его лирические газели, составившие 6 сборников на урду и 1 на персидском языке. Видное место в наследии М. Т. занимают месневи , среди которых выделяются «Пламя любви», «Море любви», а также небольшие произведения, ярко рисующие бытовые сцены, природу, животных. Написал автобиографию («Зикр-е-Мир»), составил антологию поэзии урду (обе на персидском языке).

Соч.: Интнхаб-е калам-е Мир, Алигарх, [1960].

«Мир» (энергосистемы)

«Мир», объединённые энергосистемы (ОЭС) европейских стран — членов СЭВ. Организация параллельной работы энергосистем «М.» относится к основным направлениям развития международного социалистического разделения труда в электроэнергетике, обусловленного, в частности, неравномерным размещением природных топливно-энергетических ресурсов. Обеспечение параллельной работы национальных энергосистем позволяет увеличить взаимный обмен электроэнергией между странами-участницами, уменьшить общий потребный резерв мощности в энергосистемах, повысить экономичность их работы и надёжность электроснабжения потребителей. Рекомендации по начальному этапу осуществления параллельной работы энергосистем «М.», сооружению межсистемных линий электропередачи разработаны Постоянной комиссией СЭВ по электроэнергии на основе предложений стран и одобрены 11-й сессией СЭВ в 1959. В 1972 было 22 линии электропередачи напряжением 110—400 кв, соединивших энергосистемы НРБ, ВНР, ГДР, ПНР, СРР, СССР (Львовская энергосистема) и ЧССР, их общая пропускная способность ~ 7200 Мв ×а. В 1963 создана межсистемная узловая трансформаторная подстанция 220/400 кв в Мукачево (СССР), соединившая энергосистемы ВНР, СРР, ЧССР и Львовскую энергосистему СССР. Для более полного использования технических и экономических преимуществ параллельной работы энергосистем «М.» и координации действий государственных диспетчерских управлений правительства НРБ, ВНР, ГДР, ПНР, СРР, СССР и ЧССР подписали в 1962 Соглашение об образовании Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) объединённых энергосистем с местопребыванием в Праге. Общая установленная мощность электростанций энергосистем «М.» (СССР — Львовская энергосистема) к концу 1972 превысила 62 Гвт, увеличившись за 10 лет существования ЦДУ примерно в 2,4 раза. В такой же пропорции увеличилась суммарная выработка электроэнергии в ОЭС, составившая в 1972 около 302 млрд. квт ×ч. Темпы роста межгосударственного обмена электроэнергией за 1962—72 в 2 раза превысили темпы роста потребления электроэнергии. Величина обмена электроэнергией в 1972 составляла ок. 16 млрд. квт ×ч. Экономический эффект от параллельной работы энергосистем формируется в результате аварийной взаимопомощи, снижения потребной генерирующей мощности в каждой из стран за счёт несовпадения максимумов нагрузки национальных энергосистем, находящихся в разных поясах времени, снижения общей величины мощности резерва. Эффект от совмещения графиков нагрузки национальных энергосистем в период годового максимума 1972 был более 1 Гвт. Режимные внеплановые поставки электроэнергии заинтересованным энергосистемам в 1972 в порядке взаимопомощи составили около 850 млн. квт ×ч.

Процесс развития энергосистем «М.» продолжается. Исследуются возможности дальнейшего развития в ОЭС межсистемных высоковольтных линий электропередачи. Выявление основных тенденций перспективного развития энергосистем «М.» и разработка предложений по расширению и углублению сотрудничества в этом направлении — одна из проблем, предусмотренных Комплексной программой дальнейшего углубления и совершенствования сотрудничества и развития социалистической экономической интеграции стран — членов СЭВ в области электроэнергетики (см. Интеграция социалистическая экономическая ).

Ю. Н. Савенко.

Мира (в оптике)

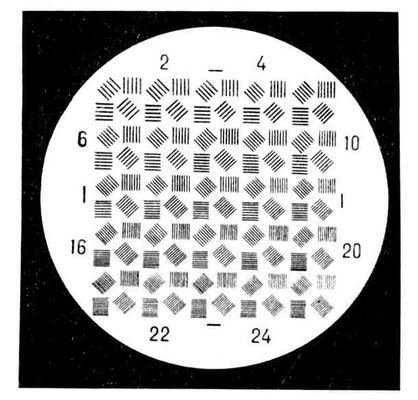

Ми'ра (франц. mire, от mirer — рассматривать на свет, прицеливаться, метить), 1) испытательная пластинка, на которую нанесён стандартный рисунок; служит для количественного определения разрешающей способности оптических приборов, особеннообъективов . Рисунки для М. могут иметь разные конфигурации и характеризоваться различной контрастностью образующих их элементов. Часто такими элементами служат тёмные штрихи на светлом фоне или чередующиеся тёмные и светлые сектора. Штриховая М. показана на рис. Густота штрихов на различных участках этой М. неодинакова (возрастает сверху вниз и слева направо). Наблюдая изображение М., создаваемое оптическим прибором, определяют, на каком элементе изображения отдельные штрихи перестают различаться (сливаются), что непосредственно даёт предельное разрешение прибора в числе штрихов на мм N (или, по известным формулам перехода, в угловых секундах y и в мм d. 2) Марка (или предмет на местности), используемая для контроля при измерении азимута астрономических или геодезических инструментов. Широко применяются М. т. н. пулковского типа. Они представляют собой длиннофокусные (фокусное расстояние 100—200 м ) коллиматорные линзы (см. Коллиматор ), устанавливаемые вблизи контролируемого инструмента, к С. и Ю. от него. В фокусах линз в специальных будках расположены освещаемые сзади малые круглые отверстия, направление на которые фиксируется с помощью окулярного микрометра инструмента. М. этого типа позволяют контролировать изменения азимута с точностью около 0’’,05.