В общем, жилось хорошо. Но чем дальше подвигалось время, тем больше было в нем неясной, томящей тревоги. Она поднималась из живота, из самой глуби его существа и прибывала все, не делаясь определенней. Он стал плохо спать — вздрагивал от пароходных гудков и поворачивался на звук, расщепляя клюв, вздымая перья на зашейке. Он стал раздражителен. Чайки все так же кружили над ним и кричали капризными, пронзительными голосами. Он ворвался в их стаю и, как ни ловки те были, как ни увертливы, сшиб двух или трех, а остальных разогнал, рассеял далеко вокруг. Однажды ему приснился вкус степной воды — чуть солоноватой, но свежей, чистой.

Какая сила повелевает птицей, что заставляет ее выбирать это, а не иное направление полета, орел и сам не знал, но без сожаления подчинился этой силе. Кренясь легонько на одно крыло, разрезая им пресный, пахнущий рекой воздух, он сделал круг над островом, прощаясь с ним, и увидел чаек. Те, оказывается, устроились рядом, на северной нагой и ветреной оконечности острова. Занималось утро, и некоторые чайки уже сидели на дымной воде, и все они были розовые, как фламинго, и река за «Метеором» расходилась розовым швом, по которому чернели поперечные елочные стежки…

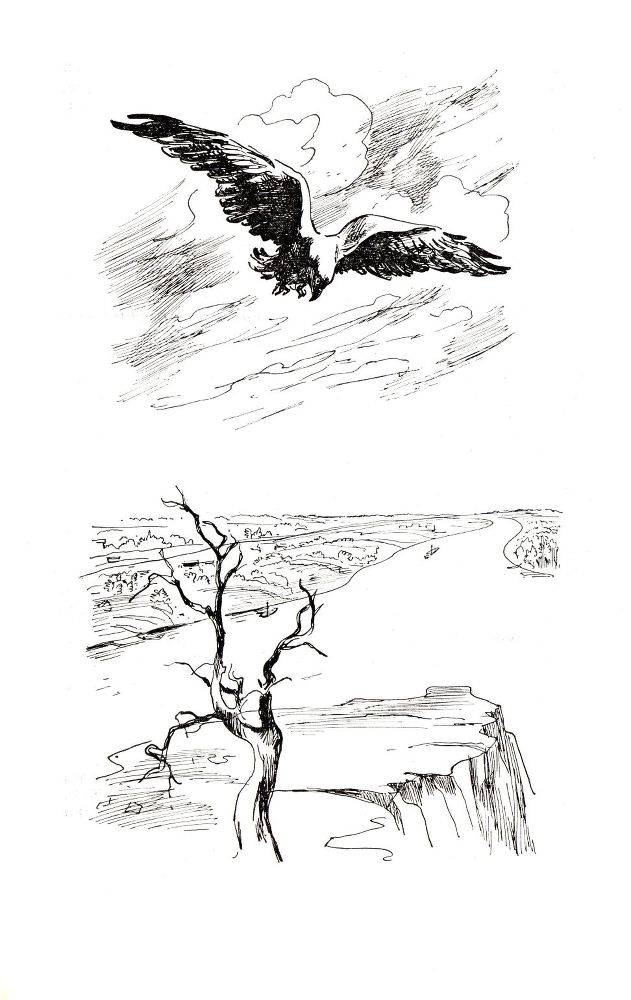

Если бы он взял курс на юг, к дельте, где много камыша, птиц, ужей и уютных глухих островков, история его полета была бы короче и благополучней. Но он повернулся к восходящему, видному с высоты солнцу правым крылом, а левым к еще сумеречному, мглистому западу и полетел на север, вверх по реке, навстречу усталому ее течению. Он словно знал, что путь будет долгим, и мерно и экономно работал крыльями, лишь когда это было нужно, а больше предпочитал парить, распластавшись весь, от хвоста до клюва, как можно свободней, скользя по столбам и потокам воздушных течений и чувствуя, как они обволакивают, гладят и качают зыбко его летящее тело, как трепыхаются в жестком веере хвоста и перебирают пушистые махры на ногах и с изнанки крыльев. Он слышал бесконечную песню их, то шепотливую, то упруго гудящую, то прозрачно-тонкую, как музыка, под которую человек грустит и мечтает. Подчиняясь движению воздуха, а вернее — используя его с безошибочным инстинктом птицы, он восходил, не тратя на это и капельки силы, высоко вверх, долго вверх, под белые, легкие, истаивающие в синеве облака, а потом, если надо было, как по ступеням — вниз, вниз, вниз, и земля, все такая же бедная, степная, приближалась к нему, так что он различал не только поселки, овраги, бугры, поля, но и людские подвижные скорлупки, похожие на черных и цветных жучков, которые беззвучно ползали по серым длинным дорогам. И река тогда делалась шире, и проступала на ней серебряная чеканка волн, по которой темнели рыбацкие лодочки, напоминающие водомерок…

Под вечер он увидел, как далеко впереди, на самой реке, встает что-то огромное, дымное, усыпанное огнями. Это был большой город, он так шумел, что и под облаками было слышно. Орел, не желая отрываться от реки, все же сделал широкую дугу в поисках ночлега, но везде было беспокойно, везде двигалось что-то, светилось, издавало самые разные, все больше неприятные звуки. Он уже отчаялся, и плечи его засвинцовели от усталости, когда углядел тихое, довольно странное место чуть ли не в центре города, на берегу реки. Там, в этом месте, было уже темно, безлюдно, лишь факел горел и шевелился, выхватывая из сумерек серые стены и серых, огромных, но совершенно неподвижных людей, которые вырастали словно бы из самой земли. За четыре года жизни он сроду такого не видывал и в другое бы время предпочел миновать это место, да ночь окутывала все гуще засверкавшие огнями город и реку, а он слишком устал лететь. Он осторожно спустился, подбирая крылья, сел на гранитную плиту и огляделся. Тихо, темно, только летучая мышь прошелестела в воздухе.

Он перелетел на место повыше, на плечо одной из фигур, и застыл там, темный, тусклый, неподвижный — сам как изваяние. Гранит был теплый, шершавый, и, чем глубже делалась ночь, чем шире растекалась прохлада с реки, тем полней ощущал орел тепло камня. Или оттого, что устал, или странное, полуживое место это было так пропитано торжественной, высокой печалью, что ночью сочилась она из камня и стояла широким неподвижным озером вплоть до утра, но и его птичье смелое, не раздумывающее сердце загрустило, озаботилось, стало всего лишь на ночь мягким и чутким. В трепещущем красном свете факела богатыри, высеченные из самой твердой земной плоти, были похожи на гордых прекрасных орлов…

На Волге много городов, маленьких и необозримых даже с неба, тихих и шумных, высоких, как горные скалы, и низких. Со временем орел перестал облетать их, как будто узнал, что горожане редко смотрят в небо, им не до этого в их суете, и хоть кто лети над ними — не обратят внимания.

В городах орел нашел легкую и вкусную добычу. Это были отъевшиеся, ленивые сизари. Орел без всякого труда брал их в лёте и на земле. Крылья у них были слабые, а тела круглые, грузные, с выпуклыми мясистыми грудками.

Он и впредь летал бы над городами, но однажды, над которым-то из них, произошла встреча, едва не стоившая орлу жизни. Было это уже над окраиной, где город делается реже, приземистей, рассыпается как бы, где между одноэтажными улицами его возникают широкие прогалы. Орел обозревал их — просто так, в надежде — авось подвернется что-то, как вдруг с нарастающим воем и свистом кинулась на него снизу вверх громадная, белая, толстая, безобразно голая и гладкая птица. Нечто непонятное визжало, крутясь, у нее на клюве и крыльях. Орел в миг один встал на хвост, выставил вперед черные длинные когти, готовый биться, но чудовище, взмыв выше, ударило его вонючим, жестоким, более жестоким, чем песчаная буря, темным грохочущим ветром, — ударило, скомкало, вывихивая плечи, заворачивая маховые перья, швырнуло вниз… Он оглох, ослеп, задохся и впервые узнал страх, тот страх, от которого костенеет и перестает быть послушным тело. Он очнулся над заваленным мусором, дымящимся пустырем, перевернулся, кое-как спланировал, сел и, вжимая голову в плечи, посмотрел в небо. Человечья птица — а он угадал, что человечья, — уходила все выше, серебрясь на солнце, и две толстых вожжи тянулись за ней.

Маховые кости ныли. Все тело как отшибло. Долго не проходила дурнота, и мир вокруг был беззвучен. Вороны кружили над ним, разевали клювы, а он их не слышал. Наконец он немного оправился, и, превозмогая боль, бреющим неровным лётом дотянул до реки, до болотистого оврага, густо заросшего осокой и тальником. Лишь к ночи он стал различать кваканье лягушек, крики выпи и шорох совиных крыл.

Три дня он отдыхал. Крыльев не поднимал, обходился ногами, неловко ступая ими по мшистым кочкам и шипящей от сырости земле. Пожалуй, он тут бы и остался, но образ железной птицы неотступно преследовал его. Несколько раз он видел, как пролетали они в вышине, и чувствовал себя слабым, уязвимым, но они не нападали, только гул и свист роняли в овраг.

На земле делалось жарко. К полудню болото душно прело, и осока все суше шуршала над ним. Орел передвинулся ближе к воде, у которой возле серых выморенных до звона нагромождений плавника он иногда находил полуживую рыбу. Мураши, обитавшие в плавнике, густо облепляли ее. Когда орел клевал рыбу, они лезли в поперечные, продолговатые ноздри птицы и рыже-белесые махры на ее ногах… Докукой было выбирать их оттуда.

Когда кости отболели, он вновь полетел, теперь уж сторонясь городов и людных мест. Он видел, как медленно поднимаются суда в шлюзах, видел перерубавшие реку плотины, портовые краны, которые неторопливо склевывали с судов связки ящиков, бочек, тюки. Он знал теперь, что ниже больших городов вода грязна и заражена тоской; если напиться ее, тоска переполняет внутренности и вызывает тошноту. Он знал, что утром надо лететь высоко, как можно выше, а к ночи спускаться к земле, чтобы хорошо выбрать место ночлега. Он знал, что лучше не садиться там, где причалены лодки, — покоя не будет. Он свыкся с одиночеством, настолько свыкся, что находил в нем печальные преимущества. Они в том состояли, что одинокой и сильной птице не надо ни о ком заботиться, кроме как о себе, ни о ком не надо тревожиться, кроме как о себе, никого не надо оберегать, кроме себя. И беда, если уж она приходила, не могла поразить его через кого-то другого. Это-то и было хорошо, что ни о ком не болело сердце, и оно стало твердо и холодно, и, покидая очередную ночевку, орел не оглядывался назад, ничего своего не оставлял на ней, разве что слинявшие перья, и к вечеру забывал, где отдыхал накануне.