Коротко говоря, жители этих поселений были скотоводами и земледельцами; это доказано наличием у них и домашнего скота – быков, свиней, овец, собак, даже лошадей и семян пшеницы и ячменя. Франц Ганчар[21], один из специалистов в этой области, полагает, что этот народ практически достиг стадии энеолита.

Мегалитические монументы на Арагаце

Мегалитические монументы в Армении были обнаружены очень давно. Особенно результативной в этом отношении была научная экспедиция, проведенная в 1925–1927 годах советскими учеными Т. Тороманяном[22] и А. Калантаром в местности между горами Арагац (Алагёз) на севере и Эчмиадзином на юге. Назовем только поле кромлехов в Хаджхаре, поле дольменов к востоку от Ошакана и получившие название «жилища огузов»; большие кромлехи возле селения Ахтамур, о которых говорят, что это постройки великого Кера; кромлехи в Лазраване, или Азреване к северу от селения Парпи; поля кромлехов и дольменов поблизости от Перси; другие поля кромлехов между Котуром и Тикматашем, между Сев-Лером и Амбердом; менгиры, дольмены и кромлехи на холме Курд-Тепе по дороге из Амберда в Дехер; группы кромлехов в местности между селением Кош и горой Шамирам; сотни кромлехов и менгиров на самой горе Шамирам (см. карту «Мегалитические памятники севернее Эчмиадзина», с. 33).

А. Калантар считает, что кромлехи северо-восточней горы Шамирам, которые изогнуты с внешней стороны и из-за этого становятся похожи на курганы, отражают последний этап развития таких сооружений и являются самыми поздними. Один из камней, установленных на горе Шамирам, даже представляет собой бюст человека, к несчастью поврежденный, и это, несомненно, памятник бронзового века. Однако большинство мегалитов Арагаца относятся к каменному веку. А самые ранние памятники в этой местности – даже к началу неолита, потому что возле них находят скребки, молотки, дробилки и топоры, которые отполированы лишь частично и даже не имеют отверстий для рукояти.

Так же как южный склон Арагаца, его северный склон, исследованный Торосом Тороманяном, оказался уставлен рядами дольменов, главным образом возле Хапели, Корбулаха и Сен-Кара. В другой местности, в Зангезуре, между городом Горис и селением Веришен, Калантар с 1920 года обнаружил интересную группу архаичных дольменов.

Некоторые конструкции круглой формы на этих холмах, вероятно, были храмами – например, те, которые расположены на холме Ардар Давид в Хаджхаре, на Курд-Тепе, на небольшом холме между Кошем и Ахвнатуном и т. д. «У этих конструкций есть особенность, которую трудно объяснить: от внешней стены этих храмов расходятся, как лучи, стены, которые спускаются по склону до равнины».

Многие следы прошлого в этой местности указывают на существование настоящих доисторических городов или крепостей. Среди этих центров советская экспедиция называет памятники старины в Ошакане, Ахтамуре, Парпи, Гяур-Кала (на склоне Арагаца), в Перси (Халайчи), в Амберде, на Курд-Тепе и на горе Шамирам.

Вишапы и доисторическая ирригация

Вишапы – каменные «памятники культа воды», они моложе этих мегалитических монументов, но тоже созданы в доисторическую эпоху. Н. Марр[23] с 1909 года обнаружил их не меньше двадцати пяти на вершинах холмов Гехама и в озере Тохмахан возле Гегарда. Эти вишапы «похожи на менгиры, но лучше обработаны; можно предположить, что они изображают рыбу, божество воды». Советская экспедиция 1924–1927 годов нашла еще два вишапа – один в Тикматаше (между Котуром и Сев-Лиджем), другой между Сев-Лиджем и Амбердом. То, что эти вишапы находятся возле Арагаца и возле Гехама, свидетельствует о важной роли оросительных каналов. В местности, где расположены Котур, Тикматаш и Сев-Лидж, можно обнаружить много древних озер или водохранилищ – остатки этой оросительной системы. «Ручьи начинают свой путь из искусственных озер и получают питание от других ручьев. Озеро Халач является истоком для трех ручьев, а само питается водами, которые стекают с вершины Арагаца». Эта система доисторических каналов накапливала воду, а затем разумно распределяла ее по земельным участкам, покрывая землю очень густой и очень сложной гидравлической сетью.

Советская экспедиция 1924–1927 годов тоже нашла важные следы культа воды на северном склоне Арагаца, а также обнаружила там высохшие теперь искусственные озера Кирк-Дагирман и Хаджи-Халиль. Не менее важные открытия были сделаны в округе Лури: «В пяти различных местах экспедиция обнаружила храмы божества воды. Один из них примыкает к группам мегалитов в долине Хавневан, два находятся возле селения Акори, четвертый – в долине Айгехад, все на Дзорагете, пятый – в селении Ардви. Все эти храмы – искусственные пещеры, которые имеют форму зала, то есть одной стены у них нет. Перед храмом протекает река, или к нему искусственно подведена вода. Местные жители поклонялись этой воде и называли ее „Пупок Змея“». Большая пещера в старом Горисе – тоже храм культа воды, обращенный передней стороной к реке, такой же храм – вырубленная в скале пещера в долине Гехард, в месте слияния Гехардаджура и ручья, текущего от Тохмахана; и, наконец, подземная пещера Айреванк, тоже в Гехарде, облик которой полностью изменен христианской архитектурой, до сих пор бережно хранит в себе святую воду.

Советская экспедиция 1926 года также обнаружила на высоком мысу восточного берега озера Севан пять вишапов в форме рыб, что тоже свидетельствует о древности культа воды и оросительных работ.

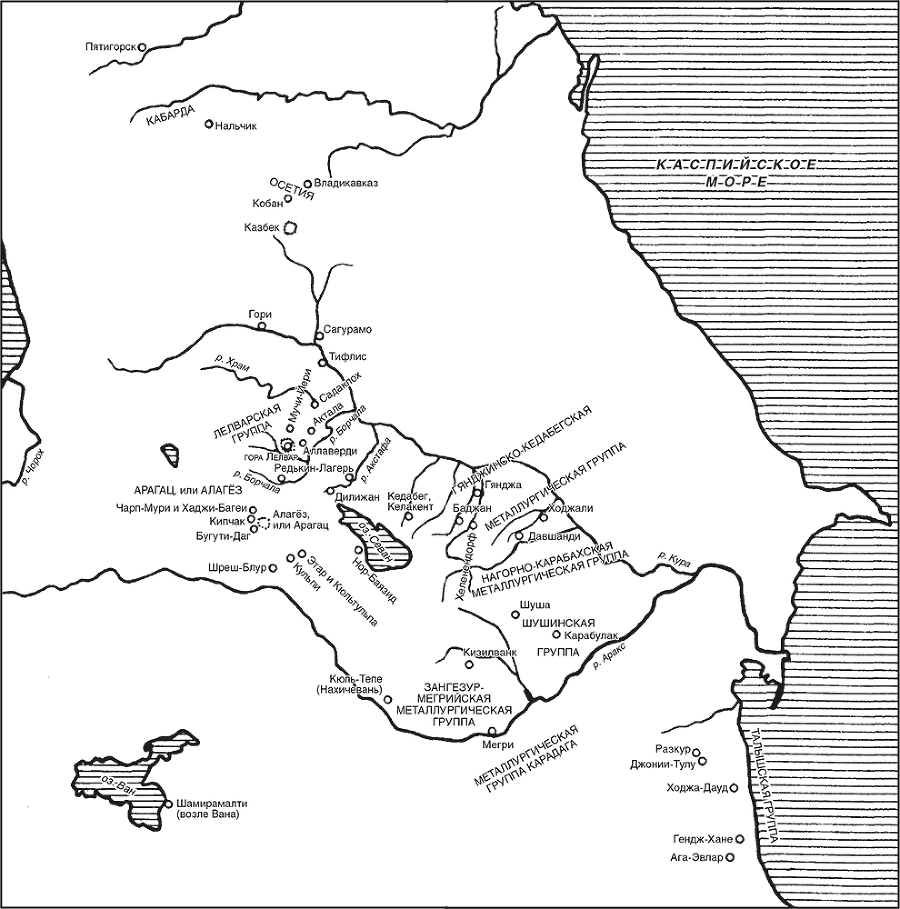

Металлургические печи. Лелварская группа

Армения была одним из главных металлургических центров предыстории человечества. В качестве центров производства и обработки меди (где были рудники, плавильные печи и литейные мастерские) можно упомянуть группу Аллаверди и другие места на реке Борчалу; группу Дилижана (северо-западная оконечность оз. Севан), группу Гянджи-Кедабега (Гянджа имеет также названия Гандзак и Елизаветполь), Нагорно-Карабахскую группу и, наконец, группу в районе Зангезура и Мегри (или Мигри) восточнее города Ордубад на Араксе, не говоря уже о Карадагской группе в Азербайджане, которая находится за пределами Армении. Но река Борчалу, которая течет у подножия горы Лелвар и вскоре впадает в Куру, протекает по округам, богатым не только медью. Эти земли столь же богаты минералами, содержащими свинец, серебро, цинк и железо. Поэтому не стоит удивляться, что экспедиция Моргана обнаружила так много бронзовых украшений и железного оружия в районе горы Лелвар, а именно в Актале, Мучи-Йери, Аллаверди, Садако, Уч-Килиссе, на Шайтан-Даге и в долине реки Храм, притока Куры.

Доисторическая Армения. Металлургические центры

По словам Жака де Моргана, погребения, обнаруженные в этих местах, делятся на две категории: 1. Захоронения в ящиках из грубо обработанных материалов. Их этот археолог считает «туземными», то есть характерными для коренного населения этих мест – для земледельцев, которые имели старинные бронзовые орудия, а керамику украшали с помощью лощила и никогда не делали на ней надрезов. 2. Могилы из частично обработанных глыб мягкого камня. В них, очевидно, хоронили людей из народа-завоевателя, который пришел, возможно, из Талыша (прибрежной области Ленкоранского края), где были обнаружены похожие предметы); эти люди имели длинные железные мечи, украшали керамику надрезами на еще мягкой глине и любили изображения животных. Например, погребение на Шайтан-Даге состоит только из «туземных» могил, а в захоронении на Мучи-Йери есть могилы обеих категорий. На самом деле два народа, должно быть, уже смешались один с другим, потому что мы видим там много железного оружия – прямые кинжалы, заточенные с двух сторон, наконечники копий в форме листа ивы, более или менее изогнутые ножи, часть которых могли использоваться как серпы. В некоторых случаях при оружии сохранились ножны – кожаные чехлы, обернутые тонким листом меди. На «чужеземном» оружии можно увидеть на передней луке седла или оправе ножен различные орнаменты. У мечей – длинные железные лезвия, узкие и с более прочным слоем посередине по всей толщине. В Мучи-Йери мечи часто имеют богато украшенные рукояти, как в Талыше.