Одно всех связывало — ненависть к обывательской рутине, к будням рассудочного и отсталого ремесла и к пошлости дешевого ловкачества, вера в праздник искусства и в самоутверждение личности художника через красоту, которую он увидел и запечатлел полноправно. На смену передвижникам, проповедникам полезной живописи и объективной «правильности», ревнителям «здравого смысла» и бытового анекдота и последышам академизма, подчас очень нарядным, но внутренне пустым, пришло поколение энтузиастов творческой «бесполезности», субъективного искания, неожиданных парадоксов цвета и стиля… поколение созерцателей поэзии минувших веков.

Переворот совсем в русском духе: скачок в будущее, взрыв накопленных за долгие годы дремавших сил. И конечно — взрыв на поверхности, как все дотоле бывшие взрывы нашего культурного бытия. Безусловно чуждым оставался этот праздник искусства не только народным массам — с ними по-прежнему никто не считался, — но и той большой интеллигентной публике, которая не могла угнаться за произошедшей переменой вкуса и негодовала на ее глашатаев. Успех этого праздника, также несомненный, никак нельзя, однако, сравнить с тем благодарным признанием семи- и восьмидесятников, о котором я напомнил. Загоревшись радугой эстетизма, далекого от насущных злоб дня и от привычных представлений интеллигента о «живописной правде», русское искусство наступавших 900-х годов как бы оторвалось от широкой общественности и от разросшихся художественных кругов, которые продолжали жить если не направленством изжитого передвижничества, то во всяком случае близкими ему формами опасливо подражательного новаторства, которое встречало одобрение признанных авторитетов. Идиллия была нарушена, конечно, и в этих кругах. Академическая молодежь, после реформы Высшего художественного училища[19], набралась храбрости и к профессорам, руководителям мастерских, проявляла не прежнее почтение; более даровитые из учеников то и дело перебегали в лагерь «декадентов» — сам Репин, хоть вскоре и раскаявшийся, показал дурной пример, выступив раз или два на выставках Дягилева. Выбор иностранных картин, которыми просвещал отечество этот неутомимый и блестящий arbiter élegantiarum[20], тоже не мог не влиять на вкусы; влияли и запальчивые статьи Александра Бенуа, говорившего часто то, о чем смутно догадывались и непосвященные… Но все же переубедить толпу и угождавших ей «жрецов искусства» было тем труднее, чем изысканнее было искусствопонимание новых жрецов. Да и «старики» не складывали оружия, пуская в ход все средства обороны и нападения.

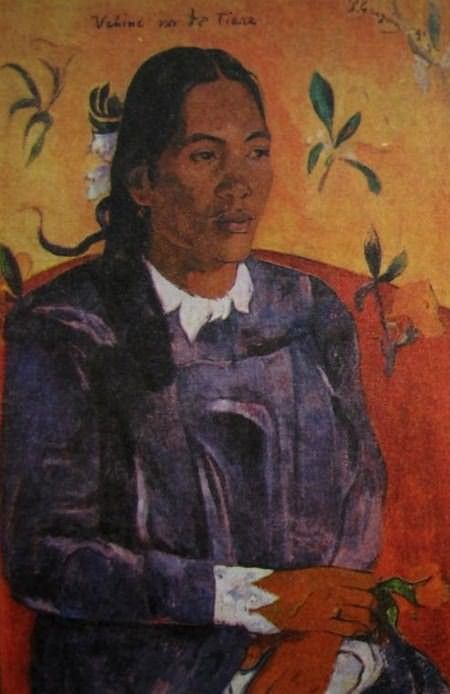

П. Гоген.

Женщина с цветком. 1891.

Я уже упомянул о появившемся одновременно с «Миром искусства» консервативном журнале «Искусство и художественная промышленность»[21]. Издание, поддержанное Обществом поощрения художеств[22], началось торжественно, с необычайной роскошью иллюстраций, бумаги и заставок в старорусском стиле с большим числом сотрудников и широкой программой. Мобилизованы были все силы. Редакция позаботилась о разнообразии материала, не чураясь новизны, имея в виду и педагогические, и широкопросветительные цели, интересы археологии и нужды ремесленников. Но сразу почувствовалось, откуда ветер и на чью мельницу вода. В первом же выпуске была напечатана целая поэма «брату-передвижнику», по случаю двадцатипятилетнего юбилея товарищества. Это обстоятельство больше, чем что другое, обрекло предприятие Общества на полнейшую неудачу; однако издание само по себе, прозябавшее под редакцией Собко довольно долго, сплотило ряды антидягилевцев и, хотя никем не читалось, потому что читать в нем было нечего, противодействовало попыткам «декадентов» завести свои порядки и в официальных учреждениях (музеи, художественные училища, охрана памятников старины и т. д.), и на поприще прикладного художества… Впрочем, журнал Собко может быть и ни при чем, он действительно прозябал. Но далеко не прозябали власть имущие староверы, которые считали допущение художественных новшеств чуть ли не государственной опасностью!

Позиции остались за ними, за теми, которые занимали их раньше. Борьба, выигранная «Миром искусства» на просвещенных верхах, была, в сущности, проиграна в масштабе национального строительства. Не удалась реформаторская деятельность кн. Волконского и Дягилева в Мариинском театре[23]. Александру Бенуа, блестяще начавшему журнал Общества поощрения «Художественные сокровища России»[24], пришлось уйти, передав редакционный портфель Адриану Прахову, блестяще похоронившему это красивое дело (оно возродилось, уже в 1917 году, кружком любителей коллекционерства и старины, в форме художественно-исторического журнала «Старые годы»[25]). Заведование Императорским Эрмитажем наследовалось по-прежнему представителями сановной аристократии. Официальные заказы, на которые не скупился двор, попадали в руки модных рутинеров, порою очень невежественных, плодивших монументальные уродства и портивших прекрасные памятники столицы, несмотря на вопли молодых зодчих, заразившихся от «Мира искусства» любовью к старому Петербургу. Только значительно позже атмосфера недоверия к мирискусникам разрядилась настолько, что они стали если не направлять художественные события, то хоть заметно влиять на «сферы», от которых в последнем счете все зависело. Но к тому времени поугас пыл зачинщиков движения, и потускнела их вера в торжество своей правды, и разъединились усилия «молодых». Жизнь брала свое. Наметились новые течения, оппозиционные «петербургскому» эстетизму, который, в свою очередь, оказался уже отсталым. Новые волны нахлынули с Запада, на этот раз воистину разрушительные, таившие в себе семена буйных всходов такого художественного революционерства, перед чьим радикализмом побледнели все дерзания «декадентов», обвинявшихся теперь в том самом академизме и анекдотизме, с которыми они так горячо боролись.

Причиной этой неудачи мирискусников, которую вряд ли вознаградило и запоздалое признание их заслуг властью уже после революции, явились не только внешние обстоятельства, так сказать, историческая обстановка, на фоне которой протекала их деятельность, но также грехи самой этой деятельности. Талантливости было много, и критического задора, и многостороннего вкуса. И все же наличные силы не соответствовали грандиозности задач. Для окончательной убедительности недоставало ни морального упорства, ни трудолюбия. Работа «Мира искусства» не была подвигом, профессиональным подвигом, а скорее увлекательной игрой, эстетическим барством с оттенком пресыщенности, славолюбивого легкомыслия и гурманства. Был еще и оттенок презрительного снобизма по отношению к инакомыслящим и «непосвященным», и нежелание снизойти до толпы, заняться популяризацией новых идей, пожертвовать временем на «малых сих» и пойти навстречу менее просвещенным, но, может быть, не менее искренним по-своему любителям художеств и просвещения.

Россия чутка к сердечности учительства. Снобизм не одного «Мира искусства», но и всего русского новаторства только отдалил от него и без того далеких, а в самой среде новаторов обострил самолюбия и личные притязания. Не проповедуя доктрины, в собственном значении слова, мирискусники, поставившие себе такие широкие, такие патриотические цели, оказались тем не менее не чуждыми кружковой нетерпимости, которая явилась вскоре главной причиной и расколов в их рядах, и вражды между передовым Петербургом и передовой Москвой, и безвременной смерти журнала Дягилева, и удаления его самого с художественного поприща в России на поприще устройства русских балетных сезонов за границей. Его роль вдохновителя молодых художников и чуткого исследователя старых отечественных мастеров окончилась уже в 1905 году, после устроенной им в Таврическом дворце выставки русских портретов, не сравнимой ни с какой другой по художественному значению и историческому интересу. Издать эту в своем роде единственную портретную галерею, хотя были возможности и нужные средства, он так и не удосужился. Не знаю, сохранились ли в целости хотя бы фотографии, в свое время снятые, но многие оригиналы, вывезенные Дягилевым и его помощниками (между которыми тогда уже выделялся талантливейший барон Н. Н. Врангель, умерший в годы войны) из дворянских поместий России, погибли безвозвратно в разрухе и разгромах революции. Таким образом, никогда уже не довершится этот недостроенный памятник русской живописи.