Природа действует магически на Рериха: одухотворенностью своих стихий и внушениями древнего мифа, но эмпирическое ее строение мало его заботит. В нем нет, положительно нет ни капельки естествоиспытательской страсти к анализу; он сразу обобщает, видит обобщенно сквозь тайноречивую дрему. Этим объясняется необыкновенная быстрота его работы; большинство картин написано чуть ли не в несколько дней, одна за другой, или даже по две-три-четыре зараз, — без подготовительных эскизов, без этюдов, без композиционных «примерок». По наитию. Словно были они раньше, эти картины-видения, целиком в его памяти и оставалось только перенести их на холст. Непрерывная импровизация, неистощимая, из года в год. И какая завидная плодовитость! При этом пользуется он одинаково успешно самыми разными «подходами к форме», вдохновляется то норвежским и финским искусством, то французским пленэром, то Гогеном, то фресками Беноццо Гоццоли, то индийской миниатюрой, то новгородской иконой, оставаясь во всех этих «подходах» — надо ли доказывать? — верным себе, выражая неизменно свое, специфически рериховское, одному ему открытое, невзирая на все «влияния» и нередко прямые заимствования: свою природу, первозданную и героическую, населенную древними безликими «человеками» или ненаселенную вовсе — только овеянную присутствием «гениев места».

Эту землю Рериха, с волнистыми далями и острыми пиками, с морями, озерами и валунами под сказочно-облачным небом, напрасно стали бы мы искать на географической карте, хоть и напоминает она скандинавский север, откуда родом предки художника (в последнее время он настойчиво писал свою фамилию Роерик…) и напрасно стали бы прилагать обычную мерку к формам и краскам, что придают мифической державе Рериха странную и манящую и жуткую величавость. Можно «принимать» или «не принимать» его холодную ворожбу. Ни сравнивать, ни спорить нельзя.

Н. Рерих.

Песнь Сольвейг. Эскиз декорации для постановки драмы Г. Ибсена «Пер Гюнт». 1912.

Живопись Рериха не сразу была «принята» «Миром искусства». Дягилевцы долго ему не верили. Опасались и повествовательной тяжести, и доисторического его археологизма, и жухлости тона: а ну как этот символист из мастерской Куинджи — передвижник наизнанку? что, если он притворяется новатором, а на самом деле всего лишь изобретательный эпигон? Более чем равнодушно встречены были первые картины, выставленные Рерихом в академические годы: «Гонец» (1897), приобретенный Третьяковым, еще раз доказавшим свое умение угадывать будущую знаменитость, «Старцы собираются», «Поход», «Старая Ладога», «Перед боем» и т. д. (1898–1899). Недоверие не было поколеблено и двумя годами позже, когда Рерих, после заграничной поездки, выступил в Академии художеств с целой комнатой картин, на которых уже заметно сказывалось влияние Парижа (он занимался несколько месяцев под руководством Кормона): «Зловещие», «Идолы», «Поход Владимира на Корсунь», «Заморские гости», «Княжая охота», «Священный очаг», «Волки» и ряд других. Но не поощряемый «молодыми» и, конечно, порицаемый «стариками», молодой художник быстро нашел свою публику. Времена изменились. Все непривычное, оригинальное, проникнутое фантазией и «настроением», входило тогда в моду. Рериху не пришлось бороться с безвестностью в ожидании лучших дней. Он вступил на художественное поприще, как победитель заранее… и слава, покровительница самоуверенных и стойких, не заставила себя ждать. Весь путь его — стройный на редкость ряд удач, которыми обязан он столько же дарованию, действительно глубоко оригинальному, сколько и совершенно исключительной силе характера.

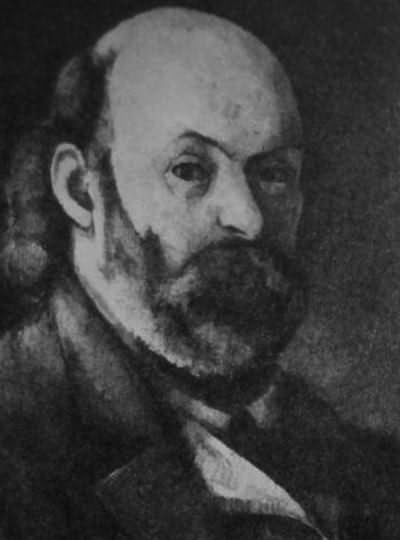

П. Сезанн.

Автопортрет. 1880.

«Зловещих» (стая воронов на берегу сумрачно-пустынного, древнего моря) приобрел Музей Александра III, а в следующем году, уже с выставки «Мир искусства», покупается Третьяковской галереей картина «Город строят». Это вызывает бурю в большой прессе: после смерти Третьякова пристрастье его наследников к «декадентщине» представлялось «правому» лагерю чуть ли не кощунством, и Рериха, одного из первых избранников нового жюри, критика не щадила… Имя его начинает греметь. Он еще выставляет немного, недоверие в кругах «Мира искусства» еще как будто не рассеялось, но непререкаемый успех уже близок. Вслед за «Городком», «Севером», «Волхвами» и «Ладьи строят» — новым очарованием повеяло от композиции «Древняя жизнь» (1903), написанной значительно легче, прозрачнее, без следа той тусклой черноты, что портит ранние холсты. В 1905 году был окончен «Бой», тоже попавший в национальную галерею — с выставки, устроенной мною, зимой 1909 года, в Первом кадетском корпусе. На этой выставке, под названием «Салон» русских художников[78], Рерих занимал центральное место. Перед тем он не выступал несколько лет, но трудился много, и на любимом севере и за границей, и накопил ряд образцовых произведений. Кроме «Боя» и упомянутого выше «Сокровища Ангелов» тогда выставлены были «Колдуны», «Дочь Змея», два церковных intérieur’a, «Голубая роспись» и «Пещное действо» и множество финляндских этюдов.

П. Пикассо.

Портрет Воллара. 1909.

«Голубая роспись», как и картина «Дом Божий», выделявшаяся на «Союзе» 1904 года, — плоды поездок мастера по русским «святым местам». Рерих подлинный знаток народной истории; эта нота в его искусстве (да и в литературных трудах) звучит особенно убедительно. Я не знаю, кто еще так остро почувствовал и запечатлел национальный лад, какое-то задумчиво-грузное, почвенное своеобразие древней архитектуры нашей. Этюды Рериха[79], которыми можно было любоваться на постоянной выставке Общества поощрения художеств в 1904 году, незабываемо выражали красоту новгородской и псковской старины и послужили немало современному ее «возрождению» (этюды эти, к сожалению, были доверены какому-то авантюристу, который увез их в Америку, где они исчезли). С другой стороны, автор «Дома Божьего» (картина навеяна архитектурным пейзажем Печерского монастыря близ Новгорода) и «Голубой росписи» (под впечатлением ярославских фресок) занялся усердно и религиозной живописью. Примечательными достижениями его в этой области явились образа для церкви в имении В. В. Голубева «Пархомовка» (Киевской губ.) и позже стенопись в церкви, построенной кн. М. Кл. Тенишевой в Талашкине. Было исполнено им и несколько других больших церковных заказов… Но останавливаться на иконописи Рериха я не буду. Отдавая должное его археологическим познаниям, декоративному вкусу и «национальному» чутью, — все это бесспорно есть и в иконах, — я не нахожу в нем призвания религиозного живописца. Рерих — все, что угодно: фантаст, прозорливец, кудесник, шаман, йог, но не смиренный слуга православия. Далеким, дохристианским, доевропейским язычеством веет от его образов, нечеловеческих, жутких своей нечеловечностью, не тронутых ни мыслью, ни чувством горения личного. Не потому ли даже не пытался он никогда написать портрет? Не потому ли так тянет его к каменному веку, к варварскому пантеизму или, вернее, пандемонизму безликого «жителя пещер»? Тайна Рериха — по ту сторону культурного сознания, в «подземных недрах» души, в бытийном сумраке, где кровно связаны идолы, и люди, и звери, и скалы, и волны. Мистичность Рериха, можно сказать, полярна врубелевской мистичности. В «ненормальном», неприспособленном житейски тайновидце Врубеле — все человечно, психологически заострено до экстаза, до полного изнеможения воли. В творчестве исключительно «нормального» и житейски приспособленного Рериха человек или ангел уступают место изначальным силам космоса, в которых растворяются без остатка. «Кристалловидная» форма Врубеля, дробная и колючая, — готическая, стрельчатая форма — как бы насыщена трепетом человеческого духа. Рериху, наоборот, словно недостает средств для воссоздания «подобия Божия»: тяжело закругляется и распластывается контур, которым он намечает своих каменных «человеков», узорные одежды срослись с ними, как панцири неких человекообразных насекомых, и лица — как маски без выражения, хоть и отплясывают ноги священные танцы и руки простерты к чудесным знамениям небес…