Не исключено, энтузиазм Проханова относительно перспектив именно этого региона объясняется тем, что он оказывается в Приобье в разгар нефтяной лихорадки. Только что, после нефтяного кризиса 1973 года, взлетели цены на топливо, и СССР изо всех сил накачивает свои золотовалютные резервы: окско-иртышская пойма была «гигантским баллоном нефти и газа». Вместе с Пчельниковым они пытаются понять технологию вторжения советской цивилизации в неизведанные области, интервьюируют геологов, у которых заимствуют понятие «вера в площадь» (интуитивное предчувствие наличия полезных ископаемых), гоняют на трубовозах по свежепроложенным бетонным трассам, обсуждают увиденный газовый взрыв в тундре («словно два язычника-огнепоклонника смотрели на пламенный дух земли и пили водку»). В этой будущей вотчине ЮКОСа их восхищает то, что новое здесь не мешается со старым и отжившим, это место, где все — техника, технология — самое новейшее, последние модели. Они своими глазами увидели сбывшуюся здесь и сейчас футурологию.

На огромных танкерах они проплывали мимо нефтяных городов, «обгоняли караваны судов со стальными трубами, сборными домами, тракторами и кранами», приставали к берегу, видели становища хантов, очень похожие на индейские, из гэдээровских вестернов с Гойко Митичем. «На голых полянах трепетали на ветру кожаные или берестяные чумы, внутри которых кашляли в дыму невидимые ханты. Пахло рыбьим жиром, на траве стояли распряженные нарты, людей видно не было». Там они поняли, что совершенно необязательно ехать за «настоящими индейцами» в Дакоту: Соколиный Глаз и Чингачгук — вот они, рядом, свои. Эта черта — презрение к чужой, чисто открыточной по сути, специфике на том основании, что дома есть то же самое свое, не хуже, просто мало кто об этом знает, — останется в Проханове на всю жизнь: именно поэтому он без всякого энтузиазма отпишется после путешествия по Америке, именно поэтому он так часто, оказываясь в Лондоне, просиживает в номере один с бутылкой виски, именно поэтому хлынувший после 1985 года вал «потаенной литературы» будет вызывать у него раздражение.

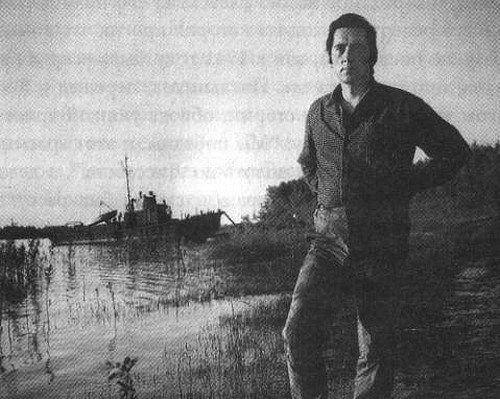

Отблески Мангазеи.

Несколько недель развлекавшие их пейзажи за бортом были великолепны, но однообразны, и поэтому они болтали о будущем человечества, которое одолеет гравитацию истории, заботу о хлебе насущном и станет как ангелы, развлекали друг друга разными историями, обоим было что рассказать, хотя Пчельникову, пожалуй, на тот момент побольше. Он был выдающимся говоруном, и Проханов жадно схватывал его полумистические байки. В его репертуар входила история про то, что война началась сразу же после того, как в 1941 году была вскрыта могила Тамерлана, про то, когда он, Пчельников, перешел в 8 класс и на первом уроке учитель истории, обводя указкой яркое пятно на карте мира, сказал классу: «Мы победим, и этот красный цвет прольется далеко на Запад, вплоть до Лиссабона», а дело было

1 сентября 1941 года. Пчельников и сам любил рассуждать о геополитике и уверял своего друга, что суть конфликта Жукова и Сталина была в том, что Жуков предлагал радикально покончить с Европой. Жуков, втолковывал он Проханову, понимал, что «Европы не должно быть». Еще была небылица про то, как в 1952 году, закончив Ленинградскую академию художеств и получив диплом художника-архитектора, он уехал работать над проектированием Дворца культуры в Варшаве, под началом академика архитектуры Руднева. Этот Дворец, заносило Пчельникова, был близнецом высоток в Москве, а для тех, когда их проектировали, Сталин сам выбирал места для закладки — так, чтобы они совпадали с расположением древних церквей, и теперь именно высотки оберегают Москву от нечистой силы. Так вот, там было принято в большие праздники назначать на ночь дежурного в помещении проектного бюро. Дежурный обычно сидел в кабинете у начальника. И вот в ноябрьскую ночь 1952 года Пчельников сидел в кресле академика архитектуры Руднева и увидел на столе документ с грифом секретности, подписанный Сталиным и Георгадзе. Документ якобы представлял собой закрытый проект переделки географических карт мира. На новых картах нулевой меридиан должен был проходить через Пулково! «Гринвич уже ничего не значил».

Пчельников, с его наглядными проектами преодоления текущего состояния мира, надо сказать, был кем-то вроде персонального прохановского Анен Эрбе, именно он — несомненный источник и «неканонической ахинеи», и более поздних «патриотических галлюцинозов» про топонимическую бомбу, перенос меридианов и прочее. Проект переноса мировой оси занимал их воображение больше прочих. Проханов утверждал, что первым это сделал еще патриарх Никон, который, построив Новоиерусалимский монастырь, сдвинул таким образом мировую ось. Пчельников осторожно высказывал свои сомнения на этот счет, в конце концов, они пришли к соглашению, что нулевой меридиан будет пролегать все же не через Пулково и не через Новый Иерусалим, а через Москву, через собор Василия Блаженного, поскольку именно Москва — «естественный коммуникационный узел». Нельзя исключать, что опубликованный в «Последнем солдате империи» проект нащупывания Болта Мира, который якобы искали в Гималаях немцы, а затем, по заданию Берии, — академик Сахаров и который «регулировал земную ось и менял ход истории», — тоже впервые обсуждался с Пчельниковым. К тому же набору бредовых идей явно восходит и шаманский проект поглощения США пространствами СССР в том же «Солдате».

Они плыли по Оби вдоль пойменных лугов — «в сочном, жирном, пахучем месиве трав, цветов, насекомых» — и пьянели от запахов, пространств и перспектив и разговаривали о том, что уже через несколько лет здесь возведут «города будущего». Из прохановских текстов, где тема этих городов звучит не реже, чем рингтон «банду Ельцина под суд», можно понять, что их с Пчельниковым колебания относительно этих футуристических конгломераций сводились к тому, какой из двух конкурирующих проектов следует выбрать. С одной стороны — подвешенные на стальных штангах города-дирижабли. К штангам крепились завезенные по воздуху мобильные ячейки, уже в момент производства «как бы заряженные высоким потенциалом комфорта», не только жилые, но и общественные, вроде библиотек и бассейнов, штанги соединялись между собой монорельсовыми дорогами. В качестве альтернативы выдвигался проект надувных городов, «переносимых с места на место, с вмонтированными телевизорами, калориферами, компактными платяными шкафами. Уже существуют образцы электронных приборов, отпугивающих гнуса».

— Почему, кстати, их нужно было подвешивать?

— В силу экологических причин — нельзя было застраивать землю городами-блинами, сжирающими пространство и замусоривающими его.

— Вот как…

Верная Рука — друг индейцев.

Доплыв до устья Оби, старинной Мангазеи на берегу Океана, они сошли на чудовищно загаженную, развороченную землю: перед ними лежал отвратительный поселок, весь состоящий из свалок консервных банок и рухнувших железных ферм — экологический ад. Обескураженные увиденным, друзья все же приходят к выводу, что их раздражение неправомочно. По отношению к будущему вся эта помойка — музей старого уклада, «почти как старинные колокольни в других городах, каменный, покрытый паутиной мусор с вкраплениями стертых фресок». «В этом хаосе чудится утаенная от глаз соразмерность. В бессмыслице — не имеющий названия смысл. В откровенном неумении расставить дома и машины — искренность и наивность, которые не стыдятся своего неумения, просто не замечают его, не камуфлируют в нелепую классическую оболочку, не создают иллюзию порядка, консервируя им беспорядок и хаос. Здесь все живет, шевелится, расталкивает тесную оболочку, громоздит, стирает в прах, оставляет догнивать умершее и тут же, на гнили, возводит новое. Поселок, как корневище, отмирает и нарождается». Этот способ видения останется в нем на всю жизнь — умение разрекламировать нечто традиционно считающееся эталоном безобразия в качестве соблазнительной, динамичной, наполненной энергией, одухотворенной функцией структуры: завод, свалку, стройку, бойню.