Конечно, не следует переоценивать все эти цифры и факты. На Соловках тоже издавался журнал «Соловецкие острова», была художественная самодеятельность и т. д. Что не мешало ставить заключённых «на комарики», избивать, расстреливать, морить голодом… Сам автор этих строк прекрасно знает цену подобной «культурнопросветительской» работе. Ему довелось 18 лет работать в газете для осуждённых Ростовского управления исполнения наказаний. На самом деле лагерная жизнь течёт своим чередом, показушная «воспитательная» — своим. И они практически не пересекаются. Воздействие всех этих КВЧ, КВО, а позже — ОПВР, ОВР (отделов политико-воспитательной работы, потом воспитательной работы) на жизнь и мировоззрение арестантов ничтожно. Человека формирует то, что его реально окружает, каждодневный быт мест лишения свободы, проза жизни: паршивое питание, завышенные нормы выработки, ручной труд, ветхая одежда, мат, разборки, пренебрежительно-высокомерное отношение начальства и прочее.

Так что трудно согласиться с «рождественскими картинками» профессора Академии МВД РФ полковника С. Кузьмина, который утверждает:

Необычность «тюремной» обстановки, предоставление возможности каждой личности проявить своё дарование — всё это давало о себе знать. Одних «засасывали» художественная самодеятельность, агитбригады, духовые оркестры, театральные труппы. У других появилась реальная возможность реализовать своё дарование в изобретательстве и рационализаторстве, художественном оформлении лагерных городков. Третьи увлекались опытнической работой в сфере сельского хозяйства. У четвёртых впервые появилась возможность овладеть грамотой или приобрести интересующую специальность. Пятых увлекал пафос соревнования и ударничества… («Организованные преступные группировки в местах лишения свободы»).

Просто царство утопического социализма! И сразу становится понятным, что миллионы простых советских граждан сами маршировали рядами и колоннами за «колючку», чтобы их «засосала» художественная самодеятельность или увлёк пафос ударничества… О «шестых» и «седьмых», которые дохли с голоду и замерзали в шалашиках с голой задницей (как поэтически описывали это талантливые советские журналисты), профессор забывает упомянуть.

И всё-таки было бы несправедливо и необъективно описывать производственную жизнь мест лишения свободы первой половины 30-х годов исключительно как изнуряющую эксплуатацию заключённых тяжким, каторжным трудом. Порою в тюрьмах, исправдомах работа арестантов была налажена достаточно разумно и даже отличалась определённым либерализмом. Это видно из соответствующих документов и отчётов тех лет.

В исправдомах и других местах лишения свободы имелась должность заведующего производством (одновременно он был заместителем начальника), который отвечал за организацию труда заключённых и её результаты. Широко практиковались контрагентские формы трудоиспользования, то есть арестантов отпускали на «вольные» предприятия и в учреждения на целый день — причём как под конвоем, так и без него (с согласия судебного органа и под поручительство ответственных лиц учреждения). Заключённые работали трудовыми артелями на условиях подряда.

Развита была и сеть тюремных мастерских (столярной, портновской, сапожной и т. д.), продукция которых прекрасно расходилась на свободе, а доход шёл на нужды исправительного учреждения и частично — лично работнику. Принимались также целевые заказы от различных госпредприятий и госучреждений, выполнявшиеся в мастерских.

Тюремному производству уделялось большое значение (учитывая то, что государство ставило перед местами заключения задачу полной самоокупаемости). Например, в штатах одного из исправдомов Татарской АССР существовали должности инструктора по сельскому хозяйству, агронома, зоотехника-животновода, огородника, заведующего кирпичным заводом, кирпичного мастера из заключённых (который получал на 30 рублей больше заведующего), доильщицы-коровницы, мастеров-рабочих мастерских… Исправительным учреждениям отводились огороды и даже совхозы, где трудились опять-таки сами зэки (тем более что среди них было немало крестьян). Не хуже, чем в царских тюрьмах, которыми так восхищался Александр Солженицын.

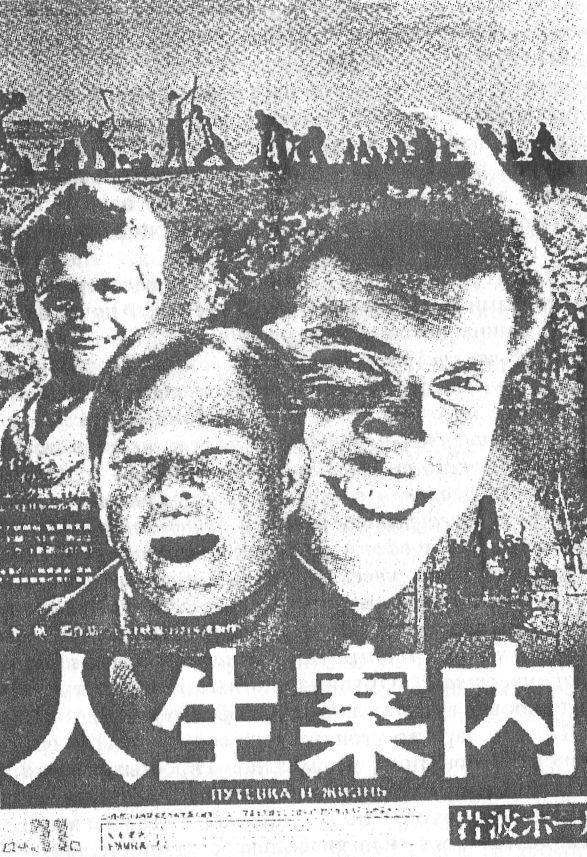

Не следует сбрасывать со счетов и влиянии тотальной пропаганды сталинского социализма. Речь идёт не только о «перековке» преступников. Изо дня в день — на собраниях, в газетах, по радио, в кино, в общественных местах — везде только и речи было что об индустриализации, грандиозных успехах строительства, торжестве социализма и скором достижении всеобщего благоденствия — надо только немножечко подналечь, из последних сил, ну через «не могу»! Счастье-то вот оно, рукой подать…

Идеологическое давление ощущалось во всех сферах жизни, в том числе и на массовой культуре:

Между «Огоньком» и «Красной нивой» за 1926-28 и за 1930-31 целая пропасть. Широкий спектр очерков из современной жизни, зарубежных корреспонденций, научно-популярных статей, исторических и литературных курьёзов, путевых зарисовок и пр. внезапно сменяется казённым единообразием производственной тематики, проникающей во все поры журналистской продукции. (Ю. Щеглов. Комментарии к роману «Золотой телёнок»).

Так, популярная рубрика «Огонька» «Викторина» в 1929 году переименовывается в «Индустриану». Если «Викторина» заставляла читателя ломать голову над общеобразовательными вопросами вроде «Что значит слово Страдивариус?» или «Какое метательное оружие само возвращается к бросившему его?», то «Индустриана» задаёт загадки иного плана: «Кому принадлежит инициатива встречного промфинплана?», «На каком месте в Европе по выплавке чугуна будет стоять СССР к концу пятилетки?», «Где в этом году была открыта крупная вредительская организация?», «На какой, единственной в СССР, ферме применяется удой коров электрическим способом?», «Какой втуз занял первое место в соревновании по выполнению ноябрьского пленума ЦК о реформе втузов?» и т. п.

В журнале «Тридцать дней» публиковались «земфабры» — картинки для разглядывания с вопросами: «В связи с какой общественно-политической кампанией приехали шефы в село? Правильно ли учтены нетрудовые элементы? Хорошо ли проводится хлебная кампания? Успешна ли в селе антирелигиозная пропаганда?» и проч.

Идеологическая лихорадка коснулась даже детских садов: здесь упорно стали насаждаться игры на темы пятилетки.

И такая непрерывная обработка массового сознания давала свои плоды. Вовсе не миф и не выдумки тот трудовой энтузиазм, нечеловеческое напряжение сил, с которым трудились рабочие в самых разных уголках страны. Отрицать это глупо. Пропагандистская машина любой тоталитарной системы (вкупе с методами подавления оппонентов) практически всегда достигает успеха. Во многом и потому, что гражданам преподносится только одна точка зрения, и они лишены свободы выбора. Так, кстати, было и в фашистской Германии.

Неудивительно, что иностранные рабочие, привыкшие трудиться в нормальном ритме, не выдерживали фанатизма советских коллег. Один из строителей Кузнецка рассказывал:

Жили мы на Нижней колонии, в бараке № 14… В мае 1931 нас перебросили на кладку коксовых печей. Кладка здесь сложная, — из наших каменщиков никто на такой не работал. Здесь работали французы, и они дали норму 0,5 тонны… Но когда я подсчитал, то понял, что какая бы ни была сложная работа, а тонну-то уж сделать можно. Мы выдвинули тонну.

Французы косились на нас, считали чудаками и сердились, особенно когда мы ещё новый встречный выдвинули -2,2 тонны. Потом мы и эту цифру перекрыли, давая 3,8 тонн.

Французы несколько раз бросали работу и со злостью уходили, потому что не успевали за нами смотреть… Там, где французы ставили 6 человек, нам достаточно было 4 человек…

В конце концов французы удрали, уехали насовсем, и цех мы построили без них. («Кузнецкстрой в воспоминаниях»).