Мы располагаем трудами двух историков, чьи повествования представляют собой детальный – и в основном достоверный – отчет о происходивших событиях. Аммиан Марцеллин затрагивает часть IV века, Прокопий – часть VI века. Оба были свидетелями части описанных ими происшествий. То же в какой-то мере справедливо относительно Диона Кассия и Геродиана, который писал о начале периода. Кроме их сочинений, мы опираемся в основном на фрагменты и краткие обобщения. Как мы видели, основная масса письменных источников этого периода попросту не затрагивает главные политические события или войны. Некоторые (сюда относятся многие панегирики) все-таки адресованы императорам и упоминают современные проблемы и события, но в столь стилизованной и риторической форме, что из них трудно извлечь информацию. Мнение, будто они содержат зашифрованные сведения, не лишено вероятности, однако легко заводит нас слишком далеко. Чрезвычайно важно помнить, что мы располагаем лишь мельчайшей частицей той литературы, что некогда существовала. Значительная часть Аммиановой истории утрачена; от многих других авторов и их трудов уцелели лишь названия. Несомненно, было и много таких, чьи имена даже не упоминаются в дошедших до нас текстах. По большей части труды дошли до нас в виде рукописей, хранившихся в церковных библиотеках. Это неизбежно означало, что у христианских текстов было куда больше шансов уцелеть и что литературные достоинства имели при этом большее значение, нежели их историческая ценность. И еще большую роль играла случайность.

Все это справедливо и для других документов – по большей части написанных на папирусе, но иногда на табличках для письма или черепках. Сохранность их также преимущественно была делом случая. Их продолжают находить в местах, где условия благоприятствовали ей, и иногда в значительных количествах; находки могут включать в себя такие сведения, как результаты переписи. Подобная информация в высшей степени полезна, однако ее никогда не бывает достаточно, чтобы статистически достоверно оценить численность населения, возрастной диапазон и общий уровень благосостояния – данные справедливы лишь в отношении конкретного места и времени. Все исследования Древнего мира приходится проводить без опоры на статистику. Это не означает, что подкрепить или доказать беспочвенность некоторых теорий относительно падения Римской империи невозможно. Просто мы не можем сказать, сыграло ли в нем свою роль значительное уменьшение численности населения. Равным образом мы не можем оценить состояние экономики того или иного избранного нами периода или проследить подлинное влияние девальвации валюты в III веке на случившееся. Имеющиеся в нашем распоряжении источники намекают на некоторые тенденции, но разные исследователи будут интерпретировать их по-разному.

В истории Римской империи III века и более поздних времен есть и немало фактов, нам просто неизвестных. В той или иной степени это справедливо почти для всей древней истории. Однако, задавая вопросы, нам следует быть осторожными: не стоит склоняться к мысли, будто источники облегчат нам ответы на них. К тому же тот очевидный факт, что столь значительное количество греческих и римских текстов не дошло до нас, и впрямь свидетельствует, что переход от римского мира к средневековому сопровождался многими радикальными переменами. Большинство произведений было утрачено, а не спрятано «под сукно» или уничтожено церковниками. Уровень образованности в средневековом мире сделался куда ниже, нежели в предшествовавшем ему мире классическом – в особенности в Западной Европе. Все это вовсе не свидетельствует о «трансформации». Крушение Римской империи было масштабным событием, даже если оно заняло немало времени и не может быть «приписано» к конкретной дате. Это становится абсолютно ясно, когда мы рассматриваем империю в дни ее расцвета.

Часть первая

Кризис? III век

Глава первая

Царство золота

Помышляй почаще о той быстроте, с которой проносится и уходит все, что существует или становится. Ибо и естество, подобно реке в непрерывном течении, и действия в постоянных превращениях, и причины в тысячах разворотов, даже и то, что близко, ничуть не устойчиво, а беспредельность как прошлого, так и будущего – зияние, в котором все исчезает. Ну не глуп ли тот, кто при всем том надувается или дергается или вопит, словно велик этот срок и надолго эта досада.

Марк Аврелий. К самому себе. V. 23

Марк Аврелий умер ночью 17 марта 180 года. Шестнадцатый римский император не дожил всего пяти недель до своего пятьдесят девятого дня рождения. Он правил огромной империей примерно два десятилетия. Позднее поползли слухи о грязной игре (что случается всегда, когда умирает любой император): врачи якобы ускорили смерть Марка Аврелия в угоду его сыну и наследнику Коммоду. Это в высшей степени невероятно, и во многих отношениях удивительно скорее то, что он прожил так долго. Не будучи физически крепким человеком, он перегружал себя работой во время своего царствования, неспокойного из-за войн и эпидемий. Но позднейшие поколения вспоминали его как идеального императора, и сенатор Дион Кассий, писавший в следующем столетии, описывал его правление как «царство золота». Примечательные «Размышления» Марка – похожий на дневник сборник философских мыслей, не предназначавшийся для публикации, рисует нам человека, обладавшего глубоким чувством долга и движимого самым искренним желанием править подобающим образом. Это обусловливалось не стремлением добиться соответствующей репутации – «творя добро, слыть дурным – царственно», но потому, что так поступать правильно и лучше для всех. Мертвому репутация ни к чему, и самому Марку, подобно всем и всему, предстоит умереть: «В скором времени будешь никто и нигде, как Адриан, как Август»[24]. Постоянное возвращение к мысли о необходимости принять смерть без всяких сантиментов показывает, что Марк Аврелий так никогда и не смог себя вполне убедить в этом. Из его частных писем мы видим, как тяжело переживал он потерю друзей и родственников. Однако перемены составляют суть этого мира, и даже те историки, которые отрицают, что Римская империя когда-либо клонилась к упадку и наконец пала, описывают происходившие сдвиги. Прежде чем рассмотреть этот процесс, обратимся к миру самого Марка Аврелия[25].

Люди, воспитанные подобно Марку Аврелию, знали, что земля круглая. Первыми это поняли греческие философы, но в течение столетий римляне также говорили о мире как о шаре или о сфере (orbis). Философы обычно утверждали, что звезды и планеты вращаются скорее вокруг Земли, нежели вокруг Солнца, хотя время от времени звучали и намеки на обратное. Изучение ночного неба считалось почтенным делом во многих культурах Древнего мира – отчасти потому, что в людях глубоко укоренилась вера в астрологию. Об императоре Адриане говорили, будто он способен предсказывать события до мелочей, включая день и час собственной смерти. Мир был круглым, но знали только о трех континентах – Европе, Азии и Африке, а ясные представления о протяженности двух последних отсутствовали. Землю окружал огромный океан, в который врезались лишь немногие острова вроде Британии. В центре континентов находилось Средиземное, срединное море. Это было сердце мира и Римской империи[26].

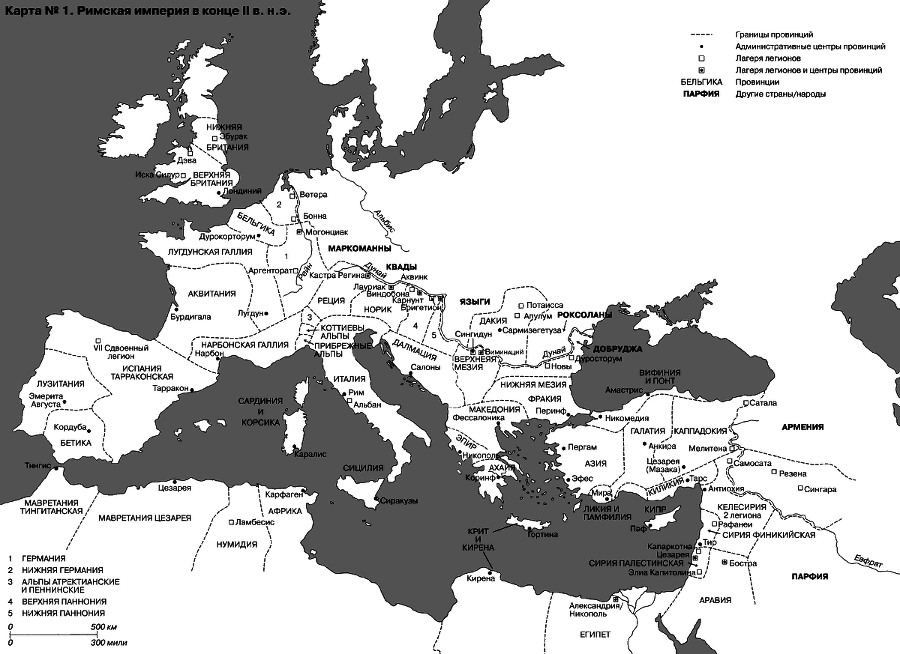

Во времена Марка Аврелия империя простиралась от атлантического побережья до Рейна и Дуная и от рек Форт и Клайд на севере Британии до Евфрата в Сирии. Это была огромная территория – куда больше половины известного тогда мира, где обитала основная масса населявших ойкумену людей – особенно внушительная, если учесть, что в ту эпоху не существовало более быстрых видов транспорта, чем корабль, который мог плыть по морю под парусами, и лошадь, способная скакать по суше галопом. Примерно 3000 миль отделяло крайнюю восточную точку империи от крайней северной, и тем не менее известно, что люди совершали путешествия на эти расстояния. В 1878 году был обнаружен могильный камень близ того места, где находился римский форт Арбея в Саут-Шилдсе, возвышающемся над устьем Тайна. Он воздвигнут в память Регины («царицы»), тридцатилетней «вольноотпущенницы и жены» «Барата из народа пальмирского». Пальмира представляла собой богатый оазис и город в Сирии; вероятно, Барат был купцом – и, судя по размеру и качеству этого памятника, преуспевающим. Его супруга происходила из местных жителей: она была британкой из племени катавеллаунов, которое жило к северу от Темзы. Первоначально Регина являлась его рабыней, но он даровал ей свободу и женился на ней – случай не столь уж редкий. На могильном камне она изображена сидящей, одетой в пышный наряд римской матроны, с браслетом на запястье и ожерельем на шее; волосы пышно убраны в духе тогдашней моды. Муж (так по крайней мере кажется) по-настоящему любил супругу. Бо́льшая часть надписи выполнена на латинском языке, однако последняя строка написана затейливыми буквами на родном наречии купца и звучит просто: «Регина, вольноотпущенница Барата, увы!» (RIB. 1065; cp. RIB. 1171).