Условия в Дура-Европос таковы, что до нашего времени сохранилось то, что обычно не сохраняется, – деревянные щиты с красочным декором на них, боевые копья, мастерские и большое число документов, написанных на папирусе. Многие из них имеют отношение к XII Пальмирской когорте, благодаря чему последняя оказалась наиболее освещенным в источниках соединением римской армии. Как и всегда у бюрократов, темы очень рутинные. Здесь есть повседневные сообщения со списками лиц, годных к службе, – когорта состояла преимущественно из пехотинцев, но также и из некоторого числа всадников и даже наездников на верблюдах. В сообщениях упоминаются выбывшие, отправленные в увольнение или вернувшиеся к исполнению обязанностей. В других говорится о размещении лошадей для кавалеристов с указанием возраста каждой из них и ясным описанием масти животных.

Судя по всему, XII когорта представляла собой основную часть постоянного гарнизона. (Интересно, что парфяне в прошлом держали здесь отряд лучников, которых снабжали сами пальмирские союзники, чтобы удерживать город.) Другие воинские части, включая отряды легионеров, также часто бывали здесь. Солдаты пальмирской когорты являлись ауксилиариями, но действительное различие в статусе между этими войсками и легионами теперь уже было не так велико, как прежде. Практически все воины когорты являлись римскими гражданами. Среди их имен наиболее общее – «Марк Аврелий Антонин такой-то», показывающее, что они получили гражданство в соответствии с затронувшим все население эдиктом Каракаллы и стали носить имя этого императора. Некоторые из них происходили из Пальмиры, но многие и из других сирийских общин. В римской армии существовала тенденция при всякой возможности набирать рекрутов из местных жителей[118].

Семья Юлия Теренция получила имя и гражданство от императоров более раннего времени. Как командир когорты Юлий имел всадническое достоинство. На упомянутом изображении он показан человеком высокого роста, хотя, возможно, это лишь отражение его статуса, с подстриженной бородой и волосами. Бросается в глаза разнообразие причесок; почти все офицеры носят бороды. Один из них выделяется благодаря светлому цвету волос. У трибуна белый плащ, в отличие от более темных плащей оливкового оттенка, которые мы видим на остальных. Все они безоружны, хотя шлемы, панцири и щиты, конечно, применялись в боях; на них плотно облегающие штаны, обувь, скорее напоминающая закрытые туфли, чем сандалии, и белые туники с длинными рукавами. Края туник – красного цвета, у Теренция и офицеров в первом ряду – по две красные поперечные полосы на каждом рукаве. Они выглядят не совсем так, как классические римские воины, но такая униформа была обычной для того периода, и даже императоры подлаживались к этому стилю.

Офицеры, подобные Теренцию, обычно служили несколько лет на командных постах, прежде чем их переводили на следующую должность. Однако его карьера оказалась короткой. В 239 году римский форпост подвергся нападению, и Теренций был убит в бою. Потери оказались огромными, от общего состава когорты погибло тогда, по-видимому, порядка ста человек. Жена Теренция, Аврелия Аррия, сопровождала его и оставила трогательный знак памяти дорогого супруга. В тексте на греческом языке, аккуратно начертанном на стене дома (возможно, они находились там на постое), оплакивается «ее возлюбленный супруг», человек, «показавший свою смелость в кампаниях и доблесть на войне»[119].

Персия: новый враг

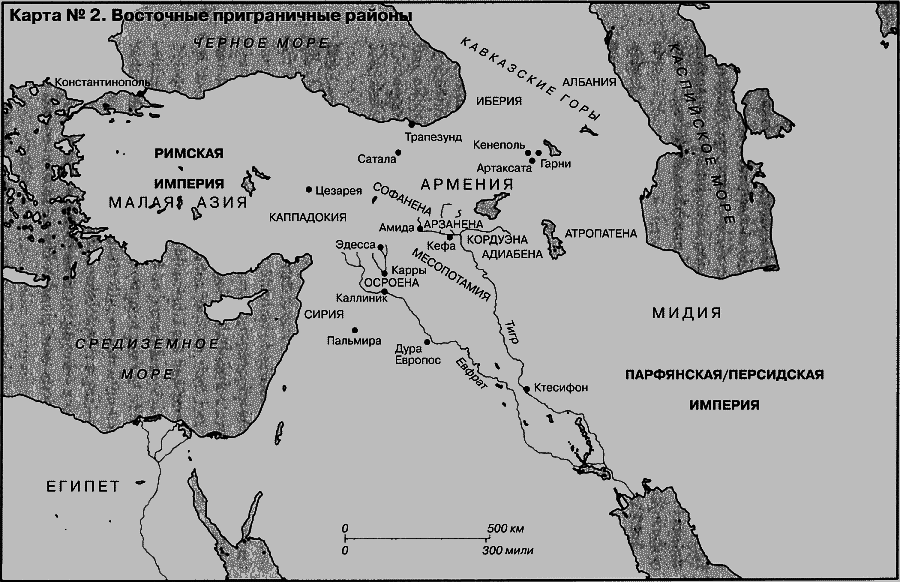

Теренций погиб не от рук парфян – его убили солдаты новой династии Сасанидов. Парфия Аршакидов, по сути, являлась феодальным государством, где царь правил с опорой на знатные фамилии; они же обеспечивали его военной силой. Царь нуждался в знатных подданных, но они всегда представляли собой потенциальную угрозу, поскольку, чрезмерно усилившись, могли свергнуть его и возвести на трон соперника. Часто вспыхивали гражданские войны. Во II веке монархия также потерпела урон от серии поражений в войнах с Римом, теряя все большие и большие территории близ границ. Вполне вероятно, что убийство Каракаллы в 217 году предотвратило новые завоевания со стороны Рима. Хотя парфянский царь Артабан V заставил Макрина заплатить немалую сумму денег по условиям мира, ему не удалось дополнительно использовать преимущества, которые давала ему слабость Рима, так как возникли другие проблемы. Один из его братьев претендовал на трон; одновременно набирал силу мятеж, организованный знатью. К 224 году Артабан V потерпел поражение (пропаганда победителя утверждала, что он, победитель, убил его в рукопашной схватке). С его смертью пришел конец и Парфянской империи.

Победителем был Ардашир I, сын Папака и, вероятно, внук Сасана, хотя позднее имели хождение романтические истории о том, как этот род получил свое имя. Он был скорее перс, нежели парфянин, однако было бы ошибкой рассматривать его мятеж как кампанию, предпринятую националистами, дабы свергнуть «иностранцев», парфянских правителей. Ардашир был не более чем одним из местных аристократов – правда, вероятно, особо одаренным и честолюбивым. Ему потребовалось примерно десять лет, чтобы одолеть местных противников и стать полновластным царем своей родной провинции Персиды (современный Фарс). То, что ему удалось возвыситься подобным путем, свидетельствует о слабости центрального правительства, которой он и продолжал пользоваться, расширяя свою власть на соседние провинции. Римские источники считают его наследником Ахеменидов, древней персидской династии, разгромленной Александром Великим. По-гречески его имя звучало как «Артаксеркс». Однако в его внутренней пропаганде нет и следа этой связи; кроме того, насколько мы знаем, мало кто из персов имел глубокие сведения об этой эпохе прошлого своей страны.

Ардашир одержал победу, поскольку хорошо умел воевать и был энергичным лидером. Он исповедовал традиционную для Персии религию – зороастризм; на монументальном рельефе, воздвигнутом его сыном, бог Ахура-Мазда коронует победоносного Ардашира. Само по себе это представляло собой разрыв с традицией, поскольку в прошлом считалось неподобающим изображать бога в виде человека. На монументе земной царь повергает побежденного Артабана под копыта своего коня, тогда как его небесный двойник аналогичным образом сокрушает злого бога Ахримана. С самого начала своего существования новая династия заявляла о том, что ей покровительствуют боги, и поощряла строительство храмов, где поклонялись огню (огнепоклонничество составляло важнейшую часть зороастризма), но было бы ошибкой уподоблять их крестоносцам. Парфяне никогда не проявляли враждебности по отношению к зороастризму, и лишь впоследствии он развился в государственную религию, подавлявшую прочие верования. Ардашир был набожен, но проявлял терпимость по отношению к другим верам и идеям[120].

Во многих отношениях новый режим весьма напоминал старый. Он по-прежнему носил феодальный характер, хотя власть царя и придворной администрации значительно усилилась. Причиной этому стал сильный характер Ардашира. Важно, что со временем знать и правившие областями царьки почти все оказались заменены представителями рода Сасанидов. Эти люди и их приближенные продолжали обеспечивать всем необходимым большую часть войск, из которых состояла армия, и царь не мог вести без них крупные кампании. Ардашира боялись и уважали. Вместе с тем этот узурпатор лишь недавно проложил себе дорогу к власти; немногие предположили бы, что его династии суждено просуществовать до VII века. Если бы он казался слаб, то возникла бы реальная опасность его смещения другим представителем знати. Ардашир должен был продолжать одерживать победы, чтобы показать силу, а также для того, чтобы награждать награбленным добром последователей. Вскоре он обратил взор на границу с Римом.