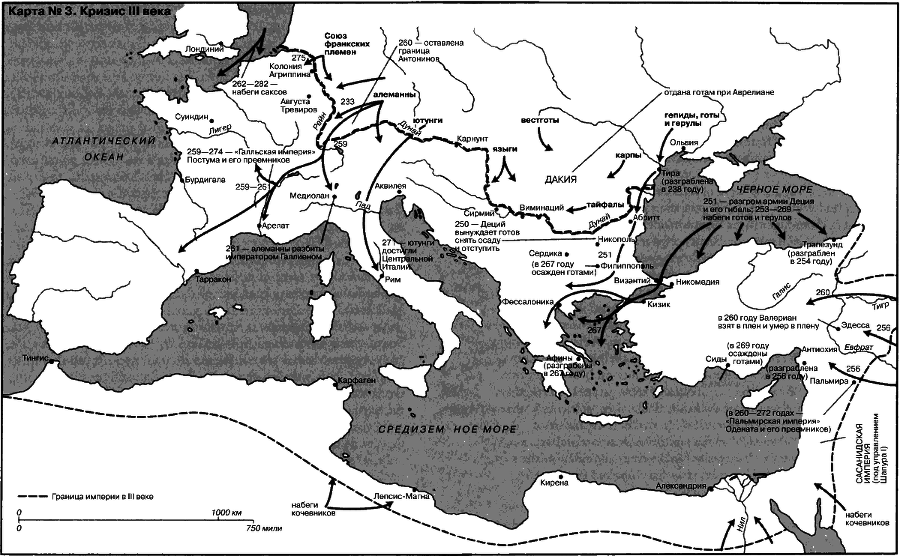

Тем временем число нападений на европейские рубежи на Дунае и на нижнем Рейне нарастало. В 254 году несколько отрядов маркоманнов достигло Равенны, а в 260 году участники другого набега вновь прорвались в Италию. Их остановил близ Милана Галлиен, некоторым из них нанесли поражение на обратном пути. В одной недавно найденной надписи в городе Аугуста Винделика (нынешний Аугсбург) в Реции возносится благодарность богине Виктории за этот успех. В ней говорится, что «варварские народы, семнонов и ютунгов, убивали и гнали 24 и 25 апреля войска из провинции Реций, из Германии, а также местное ополчение», и упоминается «освобождение многих тысяч италийских пленников». Эти участники набега – интересно отметить, что победители-римляне, судя по всему, даже не знали точно, кто они – достигли Рейна, прежде чем их разгромили. Впечатляющая находка возов с золотом и другими ценностями, сваленных позднее в эту реку в том же III веке, но позднее, относится явно к другому нападению[165].

Некоторые разбойничьи отряды удалось отрезать и разгромить, пусть подчас и при их возвращении домой, но многие или даже большинство добивались успеха. Римские провинции, очевидно, были уязвимы и с неизбежностью подвергались новым нападениям. Немного позже кое-кто из германцев (в источниках о них говорится как о франках, но это, возможно, анахронизм), пройдя с грабежами Галлию, вторглись в Испанию и разорили город Тарракон (нынешняя Таррагона). Столетие с лишним спустя местный историк утверждал, что следы этого нашествия можно было наблюдать еще в его время, хотя никаких его признаков археологическим путем в тех краях установить не удалось[166].

В 267 году началась новая волна морских набегов на Черном море, в результате чего опустошениям подверглись берега Греции и Малой Азии. В одном источнике утверждается, что численность воинов, среди которых были готы, а также представители других племен, таких как герулы, составляла не менее трехсот двадцати тысяч человек и приплыли они на шести тысячах судов. Цифры эти сильно преувеличены, но они свидетельствуют о панике, которую сеяли стремительно передвигавшиеся разбойники, способные наносить удары по удаленным друг от друга целям с короткими интервалами. В более поздние времена такой же ужас вызывали викинги. Один отряд напал на Эфес и сжег знаменитый храм Артемиды, одно из семи чудес света. Афины были разорены шайкой герулов, на которых при отходе напали афиняне, предводительствуемые местным аристократом, П. Гереннием Дексиппом. К несчастью, история этих войн, которую он написал, дошла до нас только во фрагментах[167].

Нелегко определить размер ущерба, нанесенного во время этих набегов, на основе археологических данных. В некоторых местах, особенно вдоль границы по Рейну, обнаружены слои со следами пожаров и разрушений. Однако не всегда ясно, являлось ли это результатом военных действий или несчастного случая. Датировка такого слоя также дело непростое, и зачастую в прошлом подобные находки с излишней готовностью воспринимали как результат одного из упомянутых набегов. Существуют также трудности с тем, как объяснить значительное увеличение числа монетных кладов во второй половине III века. Некоторые из них почти наверняка зарыли люди, напуганные нападениями варваров и впоследствии убитые, захваченные в плен или еще по какой-либо причине утратившие возможность извлечь из земли свои сокровища. Однако могли быть и другие основания для того, чтобы прятать деньги во времена, когда качество монет очень сильно варьировало, поскольку в серебряных монетах содержалось все больше и больше примесей других металлов. Часть кладов могла просто не обладать такой ценностью, чтобы хозяева потрудились извлечь их[168].

Воздействие набегов становилось ужасающим для тех общин и людей, которые непосредственно подвергались нападению. Едва ли всякий город империи располагал современными для той эпохи оборонительными сооружениями. Афиняне приложили определенные усилия для укрепления старых стен после первых вторжений в Македонию, однако было ясно, что этого недостаточно, чтобы остановить герулов. Большинство городов не имело стен, и едва ли в каждом из них находился гарнизон, чтобы защищать хотя бы те укрепления, которыми они все же располагали. Они были уязвимы, и вести о набегах на другие общины могли только усилить беспокойство. Провинции, ближе всего расположенные к рейнской и дунайской границе, неизбежно терпели наибольший ущерб. В особенности это относилось к городам и поместьям, находившимся вдоль оживленных дорог, которые, очевидно, подвергались нападениям гораздо чаще других. Немало пришлось перенести Северной Галлии. Множество усадеб и небольших поселений, судя по всему, было опустошено во второй половине III века, хотя, как обычно, нам приходится иметь дело лишь с ограниченными данными, даже когда известно, что на этом месте находился город.

К концу III столетия каждый сколь-либо значительный город империи обзавелся стенами. Какого-то определенного образца не существовало, однако почти все они были очень толстыми и имели башни, выдававшиеся вперед, что позволяло обстреливать и забрасывать камнями атакующих с флангов. В более крупных городах на этих башнях стояли метательные орудия. Иногда укрепления выглядели более внушительно, чем то было на самом деле, скорее отпугивая неприятеля. Почти все эти стены окружали меньшую площадь, чем та, которую занимали города в прежние времена. Многие города Галлии значительно сократились в размерах, и, вероятно, с их населением произошло то же самое. Судя по всему, Амьен подвергался нападениям несколько раз, и во второй половине III века сильно уменьшился.

После разорения города герулами афиняне возвели новую стену, пересекавшую старую рыночную площадь и оставлявшую за своими пределами немало крупных памятников. Немало камней, использовавшихся при строительстве, брали из старых зданий, которые уже превратились в руины или были разрушены сознательно. Уничтожение старых памятников для получения материалов, необходимых для постройки новых оборонительных сооружений, стало обычным делом во многих городах[169].

Но не только городские общины занимались возведением укреплений – такую же тенденцию можно наблюдать и в сельской местности. В больших виллах нередко возводились башни, однако они имели скорее декоративный характер, подчеркивая наличие здесь большого дома и тем самым производя внушительное впечатление. В Северной Африке во II веке некоторые виллы приобрели более укрепленный вид – реакция на угрозу нападений со стороны разбойников и участников набегов. Теперь это стало распространенным явлением и в других областях, примыкавших к незащищенным границам. В Галлии накануне прихода туда римлян поселения обычно располагались на вершинах холмов. В период римского владычества они переместились на равнины, поскольку общины выросли в размерах и не опасались нападений со стороны неприятеля. В конце III века возобладала обратная тенденция: поселения, обнесенные стенами, все чаще строились на возвышенностях, служа местом убежища во время нападений.

Галльская империя

Римская доктрина всегда предполагала, что лучший способ борьбы с нападениями – нанести противнику поражение в открытом бою. В идеале армия должна была являть зрелище настолько устрашающей мощи, чтобы потенциальный враг оставил мысль об агрессии. Всякая неудача ослабляла впечатление от этого «фасада»; к тому же приводили и частые отзывы войск с границы для участия в гражданских войнах, где они сражались друг с другом. Пленение Валериана персами стало еще одним унижением в то время, когда на «фасаде» уже появились «трещины». Его сын Галлиен изображен в большинстве наших источников весьма непривлекательно, как вялый и слишком любивший роскошную жизнь в Риме. Это отнюдь не так, поскольку значительное время он провел участвуя в кампании на европейских границах империи. В 268 году Галлиен находился в Греции, преследуя шайки, которые грабили Афины и многие другие города, существовавшие еще в классическую эпоху. Говорили, что он одержал победу, однако условия, предъявленные им побежденным готам, оказались весьма великодушными. Их король был принят на римскую службу и получал сенаторский ранг. Сплетники также уверяли, будто императора свела с ума готская принцесса, которую он взял себе в наложницы[170].