На следующее утро Петерс вызвал меня и спросил:

— Сколько получили за освобождение андижанцев?

Сказано было не просто, а со стальной ноткой в голосе. Мы все знали Петерса, как железного и беспощадного человека, выше всего почитающего принципы верности революции. Ему принадлежала заслуга разгрома контрреволюционеров после убийства Урицкого в Петрограде, это он покончил со штабом анархистов в Москве. И такой человек заподозрил меня во взяточничестве, в потере чести. Обвинение было настолько чудовищным, что я сразу не мог даже осмыслить его. Меня охватило возмущение, и единственное, на что я оказался способен, это крикнуть с обидой:

— Неправда!

Петерс тоже был возмущен. Ему казалось, что просто так девять человек освободиться не могли, тут определенно совершена сделка.

Выбежав из кабинета я так хлопнул дверью, что стекла зазвенели. Я приходил на работу точно в девять утра, садился и ждал. Ждал весь день. Ареста. Расстрела. Передать чувства, одолевавшие меня, невозможно. Обида захлестывала все. Тысячу раз я задавал себе вопрос: «Почему на меня пало подозрение? В чем промахнулся по отношению к людям? Ведь из чего-то складывается представление о человеке». Ответа не находил. Не было ответа. Работая в Особом отделе и ЧК, я много раз сталкивался с лицами, готовыми дать взятку, отблагодарить за содействие или услугу. Совершая облавы на спекулянтов, производя обыски, мы часто буквально ходили по золоту. И никто не притрагивался к нему. Брезгливо отталкивали. В нашем представлении это было богатство, против которого боролись, которое ненавидели всем своим существом.

Доказывать свою честность я не хотел. Если товарищи допускают возможность такого преступления, значит я похож на взяточника. Пусть решают сами. Думал, конечно, о семье. Это было больно. Жена извелась, почернела. Уже не спрашивала, как мои дела, только смотрела и ждала.

До меня дошли слухи, что Петерс передал андижанское дело для перепроверки секретарю партбюро Полису. Все-таки не решался на основе лишь одного подозрения осудить человека к высшей мере, захотел убедиться в моей недобросовестности, предвзятости. Десять дней Полис изучал протоколы допросов и документы. Через некоторое время сказал:

— Перепроверка закончена.

Я замер. Легко было теперь объяснить испуганный взгляд товарища. Что решено?

— Твое заключение правильное, — продолжал Полис. — Я присоединяюсь к нему.

Не помню, говорил еще что-нибудь секретарь партбюро или ушел сразу, я стоял, опершись о стенку, чтобы не пошатнуться.

— Товарищ Юденич, зайдите к Петерсу, — донеслось до меня издалека. Кто-то нашел меня в коридоре и передал распоряжение полномочного представителя.

Петерс, как всегда, был строг и холоден. Он молча вынул из ящика стола браунинг и протянул мне:

— Ну и горячий ты, — произнес он после того, как я нацепил кобуру на пояс. — Нельзя быть таким, а еще чекист…

Я не знал, что ответить ему. Слишком много пережил и слишком был взволнован. Петерс посмотрел на меня и вдруг улыбнулся.

— Извини, я подумал о тебе плохо… Это самое страшное… Теперь все кончено… Оставайся таким, каким был. Верность революции и чистота души — наше оружие…

Снова продолжалась работа. Без отдыха и сна. Работа, которую мы называли служением долгу. Теперь ее именуют чекистской работой.

К. Мухамедов

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ

КУЗНИЦА В КУЛЬДЖЕ

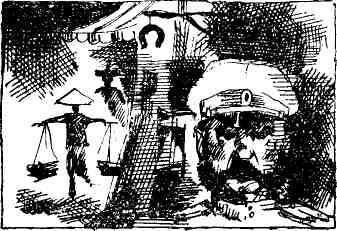

На одной из неприметных улочек старого китайского города приютилось несколько крошечных кустарных мастерских. Все они были ветхими, задымленными, темными, так что в сумерках, всегда царивших здесь, с трудом удавалось разглядеть мастеровых, склонившихся над работой. Они пилили, сверлили, стучали молотками, и по этим звукам угадывался кузнечный ряд. Не все были здесь кузнецами, но улочка почему-то именовалась кузнечной. По-китайски, конечно. Существовало у нее и другое название — таранчинское. На этом языке говорило большинство местного населения.

Мастерские в то время принадлежали состоятельным ремесленникам — казахам, татарам, узбекам, таранчинцам, русским. В 20-м году в этой китайской провинции особенно много оказалось русских. Белогвардейские банды, разбитые в Семиречье, через горы ушли на Восток и, естественно, попали за кордон, где были интернированы китайскими властями и временно осели. Именно временно, так как главари банд Анненков, Дутов, Сидоров перешли границу не в целях прекращения войны, а для передышки и накапливания сил. В Западном Китае прибежища искали все, кто был изгнан революцией, кому предстояло расплачиваться за свои преступления перед народом. Мне приходилось встречать в Кульдже помещиков, купцов, жандармов, царских чиновников, белых офицеров всех национальностей. И не просто встречать, а находиться среди них, слышать их речи, чувствовать настроение этих озлобленных людей. Они горели желанием вернуться в Россию, чтобы прежде всего мстить. Каждый надеялся вернуть утраченное, сесть на то место, с которого его согнал народ. Не стесняясь, эмигранты носили старые мундиры и ордена, даже хвалились ими. И это понятно: здесь, в Кульдже, существовали очень схожие с дореволюционной Россией порядки, местные власти заботливо относились к белогвардейскому отребью, выказывали бывшим чиновникам и военным свое внимание. Атаман Анненков, например, хотя и считался интернированным и значился арестованным, пользовался свободой и жил припеваючи. Синьцзянские власти не только не притесняли его, напротив, поощряли провокационную деятельность бывшего командующего семиреченскими белоказачьими бандами.

Так вот, одну из мастерских в Кульдже держал русский офицер и работали в ней бывшие белогвардейцы. Правда, мало кто знал, что в прошлом эти мастеровые значились прапорщиками или есаулами. Вместо прежней формы на них были рабочие куртки, косоворотки или кузнечные фартуки.

Если бы я не знал прежде в лицо владельца кузницы, то, конечно, не обратил бы внимания на человека в простой штатской одежде. Обыкновенный содержатель маленького дела, без особых примет, ни толст, ни худ, ни горбат, ни хром. Добродушен, в глазах лукавинка, взгляд пытливый. Кузнецы тоже по виду простецкие ребята. Честно говоря, я вполне мог пройти мимо мастерской и мимо ее хозяина. Адрес был довольно туманный: кузница. А кузниц в Кульдже тьма-тьмущая. Тогда автомобили были редкостью, в Синьцзяне — тем более; помню, два раза и видел здесь грузовую машину, а так — все лошади, верблюды, ослы, поклажа на телегах и арбах. Работы для кузнецов невпроворот: кому шину на колесо изготовить, кому костыль вбить, кому удила выковать. А уж подковам счета нет. Весь транспорт на подковах. Город торговый, через него каждый день сотни караванов проходят, десятки обозов, вьючных лошадей гонят со всех сел.

Большинство кузниц прилепилось у базаров и караван-сараев, часть — на главных проезжих улицах, несколько — у входных ворот города, около дунганских харчевен и чайных. Моя кузница, я уже называю ее своей, поскольку из тысячи ищу лишь одну, оказалась ни в центре, ни вблизи постоялых дворов, ни у выезда из Кульджи. Хозяин выбрал для нее самое неудобное, на мой взгляд, место — тихую, маленькую улочку за базаром. Поди догадайся, что там кузница. Ни один возчик, ни один караванщик не забредет сюда. Но кузница работает, люди носят мастерам всякую всячину — от мотыги до замка и лампы. Впрочем, хозяин, видно, не особенно заинтересован в заказах, не зазывает людей, не торопит рабочих. Сам до молотка и горна не дотрагивается, поглядывает издали. Чаще сидит в задней комнатушке и пьет чай, беседует с друзьями, которые иногда захаживают в кузницу.

Трудно было набрести на эту мастерскую. И пока я нашел, стер подметки, пыли наглотался до одурения. Пыль в Кульдже особенная — густая, тяжелая, вязкая, пройдет караван — солнца не видно, а если всадники скачут — полдня будет стоять туман. Когда, наконец, увидел хозяина кузницы и удостоверился, что попал, куда надо, на душе стало легче. До этого дважды заглядывал сюда, а владельца не заставал, чуть было не оставил мастерскую в покое, другого человека принял за хозяина, а другой мне — без надобности.