— Это очень мило с вашей стороны, что вы посетили нашего м-сье Мориса. Если бы вы знали, как он работает с тех пор, как живет здесь! Вы не поверите — он совсем не выходит из дому! Я даже нахожу, что это чересчур. Такая работа вызывает жажду… Эссенция, цинковые белила — ведь все это очень вредно, это сушит глотку…

— Да, да, — подтверждал Утрильо.

Он отложил карандаш и линейку, которыми расчерчивал картон на мольберте; робкая улыбка, смесь насмешки и покорности, казалось, застыла на его лице, напоминая гримасу мучительного тика. Что это была за улыбка! Я во всю жизнь не мог забыть ее! На бледной маске лица глаза лучились теплом и ясностью, как глаза ребенка или затворника. Но этому взгляду противоречила горькая складка губ. Нет, улыбкой ее нельзя было назвать. Слишком много было в ней принужденности, машинальности, неподвижности маньяка, угрюмой натянутости и скрытности.

— Ну, как дела? — осведомился м-сье Г., подходя к мольберту и указывая на него тем же жестом, каким он предложил мне стул. — Дозволено ли нам будет бросить взгляд на вашу работу, м-сье Морис?

Утрильо отодвинулся, и мне показалось, что он сейчас заговорит, — такое тоскливое беспокойство проступило на его внезапно ожившем лице. Но нет, он продолжал молчать. Молчать — и улыбаться все той же улыбкой. Мы могли сколько угодно «бросать взгляд» на его картину, — не все ли ему было равно? Его работа не принадлежала ему. Она была собственностью м-сье Г., не знаю, в силу какого соглашения, — и м-сье Г. мог бы и не соблюдать приличий в такой мере, как он это делал, спрашивая у художника разрешения взглянуть на его работу.

Утрильо не переставал следить за нами, — и свет лампы падал прямо на его лоб, на желтые впалые щеки, на черные глаза, в глубине которых что-то тлело, как огонь под пеплом. В этом странном освещении резко выступали бугры на лбу, высоком, благородной формы, расширявшемся к вискам; жирные черные волосы; густой свод ресниц, прямая линия носа. Дальше, слабея и мешаясь с тенью, свет выделял подбородок, линию губ, едва угадываемую под темными свисающими усами; подчеркивал худобу щек, границы их и как бы отрезал дальше, за ушами, убегающую линию шеи. Я не мог оторвать глаз от этого грубыми мазками нарисованного светом портрета. Сколько в нем было страстной скорби, сколько напрасного жара, значительности, правды! А между тем — это был не только портрет, но живой портрет во весь рост, от старых стоптанных туфель, в которые был обут Утрильо, от подвязанных бечевкой брюк, сорочки без воротничка, жилета в пятнах, — до волос, которые он часто отбрасывал рукою назад со лба.

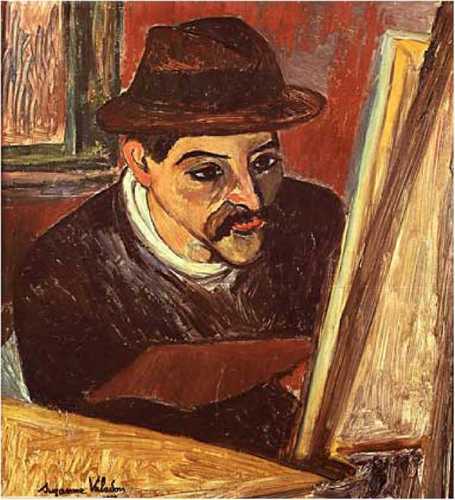

Сюзанна Валадон. Портрет Мориса Утрилло

Рассматривая его, я с удивлением открывал, что он совершенно такой же, каким я его себе представлял по его произведениям. Во всем его существе сказывалось что-то пылкое до исступления — и тяжелое, мрачное; какая-то покорность, враждебность к себе самому, презрение; смесь естественности, скрытой чувствительности — и лукавства. Это трудно выразить словами.

М-сье Г. мог, сколько ему угодно, выражать восклицаниями свое восхищение и расхваливать мне талант художника. Я больше не думал о таланте Утрильо. Для меня он был уже не художник, но один из тех людей, которые, что бы они ни делали, вызывают в вас такое чувство, словно они зовут на помощь, и заставляют забывать, что они не столько любят свою работу, сколько в процессе ее стремятся убить в себе двойника, живущего в них и преследующего их без передышки.

М-сье Г. между тем в снисходительном тоне описывал мне жизнь, которую ведет здесь у него Утрильо, и бесконечные заботы, расточаемые им, папашей Г., удивительному жильцу. Слова лились с его губ как ровная, монотонная и неиссякаемая струя. Но о каком Утрильо он говорил? Слыша, как он называет имя сидящего перед нами человека, я готов был поклясться, что м-сье Г. думает о другом и очень боится, как бы в один прекрасный вечер этот другой не оказался на месте того м-сье Мориса, к которому относились все его похвалы… Что до меня, то меня интересовал уже не «м-сье Морис»… М-сье Морис? Мне странно было, что так называют Утрильо. Это имя, такое мрачное и суровое, не вязалось с человеком, который откликался на слащавое обращение «м-сье Морис» слишком любезного папаши Г.

Я как-то не мог с этим примириться. С другой стороны, мне казалось, что м-сье Г., говоря со мной о художнике, избегает называть его «Утрильо» и что последний как будто находится настороже и готов неожиданно вскочить, если это имя будет произнесено. Но я не имел оснований делать какие-либо заключения, В конце концов надо было думать, что здесь налицо имелось соглашение, основанное на взаимной дружбе, а не одна только гнусная торговая сделка, в силу которой почтенный м-сье Г., чтобы вернуть свои издержки, решился бы держать артиста взаперти. Теперь, слава богу, людей нельзя запирать таким образом! К тому же раньше, чем познакомить меня с Утрильо, не показал ли мне м-сье Г. свои собственные произведения? В них заметно было поразительное влияние Утрильо, этого художника Монмартра. Словно изъеденные проказой стены, мутно-синие небеса, холодные и унылые виды предместья… М-сье Г. не упустил ничего, чтобы сделать свои произведения похожими на картины учителя или, по меньшей мере, заслужить одобрение последнего. На обороте полотен действительно красовались пометки крупным почерком Утрильо: «хорошо», «недурно», или: «поздравляю с успехом моего лучшего ученика Г.». И ученик, видимо, был счастлив и горд этими отзывами.

Морис Утрилло. На Монмартре

— Но я, — заметил он мне, — иногда добавляю сюда еще эффект снега. Это забавно и получается совсем не плохо. Как вы думаете?

Что мне было думать? Я пришел сюда, чтобы увидеть одного художника, — и вот нашел двух, не найдя однако того, кого я искал. Где же он был? В комнате имелся лишь этот чудаковатый «м-сье Морис», который не говорил ни слова, — и второй субъект, говоривший без умолку. Я кончил тем, что перестал понимать что-либо. Я собрался уходить. Открыл дверь. М-сье Г. провожал меня.

— Ну, что? — спросил он. — Вы скоро снова нас навестите?

— О, разумеется! — отвечал я ему.

— М-сье Морис будет очень рад!

— Не сомневаюсь. Оно и видно!

Любезный человек смотрел на меня с минуту, не произнося ни слова.

— Право, вас не должны удивлять манеры м-сье Мориса! Он всегда такой при первом знакомстве, но потом… Вы можете, не стесняясь, называть его просто «м-сье Морис». Это будет лучше… Потому что это ему напоминает то время, когда он еще был мальчишкой и им легко было руководить. О, я его хорошо знаю! Если бы я хотел увидеть, как он сразу, с единого маху, вскочит и убежит и не будет возможности его удержать, мне стоило бы только назвать его «Утрильо»! О, м-сье, вы не имеете представления… Ничего больше, только это имя «Утрильо», — и он снова начал бы пить… И все бы началось опять сначала…

III

Макс Жакоб был скромнее; он жил в номере девятом на улице Равиньян, во дворе, в сарае, где единственным украшением служили знаки зодиака, зеленым и розовым мелом намалеванные на стенах и занимавшие, как загадочный ребус, посетителей этих мест.

Я познакомился с Максом у поэта Эдуарда Газаниона, который приютил меня в ту пору и так далеко распростирал обязанности гостеприимства, что ни разу не отлучался из Парижа, не переметив мелом всю свою мебель в том порядке, в каком мне следовало ее спускать в случае нужды.

Макс Жакоб совсем еще не был тогда святым из монастыря Сен-Бенуа-на-Луаре. Если он, бывало, и тащил кого-нибудь из нас в часовню св. Девы в Сакрэ-Кёр, где становился на колена, крестился и в экстазе бил поклоны, — то случалось это обыкновенно после попойки, и поэт, всегда его сопровождавший, просто не знал, куда деваться от смущения.