Именно Геннадий первым определил ересь как «жидовскую». Термин «жидовствующий» был широко распространен в антиеретической византийской литературе. По мнению Иоанна Дамаскина, все ереси, родившиеся после победы христианства, имеют корни в иудаизме, то есть все еретики после третьего века новой эры виноваты в «жидовствовании». При этом «жидовствующий» не всегда значит «верующий в иудаизм», или христианин, обратившийся в иудаизм. Обвинение применялось намного шире. Оно означало ересь вообще, уклонение от истинного христианства.

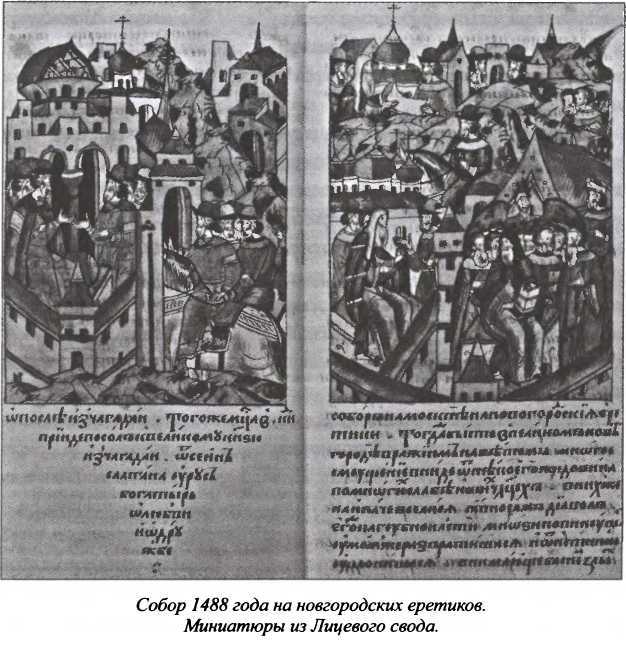

Послания Геннадия возымели действие. В 1488 году Собор Русской православной церкви рассмотрел дело о беглых новгородских еретиках. Всех названных, кроме Гриди Борисоглебского, на которого не было других улик, кроме показаний Наума, признали виновными в поругании икон. По приказанию великого князя еретиков подвергли градской, то есть светской казни — наказанию кнутом. Как пишет московская летопись: «Тою же весной биша попов ноугородских на торгу кнутом, приела бо их из Новгорода к великому князю владыка Геннадий, что пьяни поругались святым иконам». Как повелось, все имущество еретиков переходило в собственность великого князя.

Казалось бы, архиепископ Геннадий мог торжествовать. Он добился соборного осуждения ереси, его поддержали великий князь и митрополит, ему вернули бежавших в Москву еретиков для продолжения расследования. Однако было нечто, мешавшее Геннадию праздновать победу. Он понял, что в сети попала всего лишь мелкая рыбешка, а весь руководящий центр еретического сообщества находится в столице.

Продолжая допросы еретиков, Геннадий дознался до их высоких покровителей: «Спросили мы Самсонка: ведаешь ли, что говорят на Москве? И Самсонка молвил: ведаю, как не ведать. Ходили все запросто к Федору Курицыну, дьяку великого князя. Ходят к нему Алексей протопоп, да Истома, да Сверчок, да Ивашко Черный, что книги пишет, да поучаются на православных. Да приехал с Федором Курицыным угрянин, Мартыном зовут. Ино Курицын начальник тем злодеям».

Таким образом, из показаний насмерть перепуганного попа Самсонки вытекало, что во главе ереси стоял фаворит великого князя, посольский дьяк Федор Курицын, человек, который фактически управлял всей внешней политикой России!

Скорее всего, архиепископ Геннадий и сам был не рад такому открытию. Будучи искушен в придворных делах, он знал, какое влияние имеет Курицын на великого князя. Знал он и о связях дьяка при дворе наследника престола и его супруги Елены, за которыми стояли могущественные бояре Патрикеевы и Ряполовские. Не стоило сбрасывать со счетов и бывших новгородцев, Алексея и Дениса, постоянно общавшихся с государем в Успенском и Архангельском соборах. Таким образом, открыто ополчившись против Курицына и других московских еретиков, Геннадий Гонзов разом приобретал в Москве множество врагов. Да каких врагов! Хуже того, он мог лишиться поддержки самого государя. Именно это последнее обстоятельство более всего огорчало Геннадия. По натуре он вовсе не был оппозиционером и в Новгород ехал искренним сторонником великого князя, которого считал своим благодетелем.

Сигнал, полученный Геннадием из Москвы, был прямым и недвусмысленным: наводи порядок в своей епархии, а в столичные дела не мешайся! Эта команда исходила от непосредственного начальника Геннадия — митрополита Геронтия. Кстати сказать, митрополит уже одряхлел, и Гонзов, как архиепископ крупнейшей и древнейшей епархии, теперь уже мог реально претендовать на его место. При том, конечно, условии, что он будет вести себя правильно и ни в коем случае не вызовет неудовольствие Державного, от которого теперь зависели все назначения на высшие церковные посты.

Здравый смысл подсказывал Геннадию, что розыск надо прекратить, ограничившись наказанием новгородских еретиков и постепенно спустив дело на тормозах. Но на этот раз владыка поступил вопреки этому самому здравому смыслу! Что же заставило Геннадия поступить таким образом? Может быть, с ним сыграл злую шутку неистребимый новгородский дух, который удивительным образом менял людей, превращая вчерашних москвичей в новгородских патриотов, а послушных конформистов в яростных, оппозиционеров?

Что ж, три года в Новгороде и впрямь не прошли для Геннадия бесследно. Став владыкой необозримой новгородской епархии с ее бесчисленными монастырями и храмами, он получил в свое распоряжение колоссальные богатства. Даже обедневшему Софийскому дому могла позавидовать не только любая архиерейская кафедра, но и сам московский митрополит. Гонзов успел сблизиться с новгородской паствой и, вероятно, по-иному стал смотреть на многие вещи. И все же, думается, причины поведения архиепископа Геннадия лежали глубже.

Нет, здравый рассудок не изменил владыке. Наоборот, этим своим дальновидным трезвым умом Гонзов смог первым оценить масштаб угрозы, надвигающейся на Русскую православную церковь.

И угроза эта исходила не от кучки вольнодумцев, и уж тем более не от пьянственных попов, использовавших иконы на растопку и «спускавших на них дурную воду». Угроза исходила от человека, который задумал подмять под себя церковь, забрать ее богатства, упразднить монашество, поколебать главные устои православия. Этим человеком был великий князь Московский и всея Руси Иван III. Геннадий успел хорошо изучить государя и знал, что тот ничего не делает зря. И если он держит возле себя еретиков, значит, собирается использовать их в качестве тарана, которым разобьет здание церкви, подобно тому, как нанятый им итальянец Аристотель Фиораванти разбил недостроенный Успенский собор, чтобы построить его заново, но уже по-своему. Прибрав к рукам все русские земли, великий князь теперь хочет сделать то же самое с Русской православной церковью, превратив ее в своего покорного вассала.

А вот с этим Геннадий Гонзов смириться никак не мог. При всей своей лояльности и даже угодливости по отношению к светской власти, владыка Геннадий был прежде всего человеком церкви и превыше всего ставил ее интересы. На кону стояли сами основы православия, и у владыки просто не оставалось иного выбора. Вот так вполне расчетливый и осторожный новгородский архиепископ в одночасье превратился в непримиримого оппозиционера. Его союзниками могли быть только его сотоварищи — архиереи, да и то не все. И, тем не менее, Геннадий вступил в противоборство не только с еретиками, но и с их высокими покровителями. Так началась эта сложная шахматная партия с непредсказуемым исходом.

Глава 8. Салон Федора Курицына

Душа самовластна — заграда ей вера.

Ф. Курицын

Новгородский попик Самсонка не солгал: еретики действительно собирались в богатом московском доме Федора Курицына, превратившемся в штаб-квартиру ереси. Присутствие высокопоставленных лиц, а также явное благоволение со стороны великого князя служили приманкой для тех, кто хотел стать ближе к престолу. Здесь бывали богатые и влиятельные люди, иноземцы, придворные.

Ядро сообщества представляли два посольских дьяка (Федор и Иван Курицыны), личный переписчик великого князя (Ивашка Черный), секретари московского митрополита (дьяки Истома и Сверчок), настоятели главных придворных соборов (протопопы Алексей и Денис), духовник невестки великого князя (Иван Максимов), придворный астролог (Мартин Былица), бывший протопоп Софийского собора (Гавриил). Люди, как видим, либо сами облеченные властью, либо близко к ней стоящие. Впоследствии круг этих лиц расширится, пополнившись такими фигурами, как митрополит Московский и всея Руси (Зосима), настоятель древнейшего и богатейшего Юрьева монастыря (Кассиан), а также несколькими состоятельными московскими купцами (Игнат Зубов, Семен Кленов и др.). Так что попытки советских историков изобразить еретиков идеологами «антифеодального движения» вряд ли стоит всерьез оспаривать. Вполне очевидно, что этих людей соединяло нечто другое, нежели переживания о судьбах угнетенного крестьянства. Более того, как мы увидим в дальнейшем, при их непосредственном участии был сделан первый шаг по введению в стране крепостного права.