В том, что сверхтекучий гелий — это именно газ, а не жидкость, убеждает хотя бы неспособность его кипеть, пузыриться, на что способна любая жидкость. Это можно объяснить только тем, что данная субстанция — многоатомный газ, которому и не надо кипеть для перехода в обычный одноатомный гелий и который просто не может образовать пузырей, не обладая поверхностным натяжением. Однако, неспособность сверхтекучего гелия кипеть, физики объясняют его огромной теплопроводностью. А, ведь, они имеют прямое доказательство превращения жидкого гелия в газ при переходе в сверхтекучее состояние. Так, если при T< 2,17 К снизить давление над жидким гелием, то в нём возникнет бурное кипение, заканчивающееся лишь с переходом в сверхтекучее состояние [134]. Ну разве это не доказывает, что сверхтекучий гелий — газ? Ведь точно так же, при снижении давления, кипит, образуя пары, вода и все другие жидкости. Но физики, имея перед носом столь явное свидетельство, даже не удивятся: с чего бы это вдруг жидкому гелию вскипать пузырьками газа при охлаждении, тем более, раз он всё равно переходит в жидкость (пусть и сверхтекучую), и раз, по их мнению, при температурах ниже 2,17 К гелий в форме газа и газовых пузырьков вообще не существует?

К сожалению, здесь, как во многих других "неклассических" явлениях, теоретики стали всё усложнять, выдумав кучу абсурдных объектов (фононы, ротоны, квантовую жидкость), искусственных гипотез (скажем, формальное деление гелия на сверхтекучую и нормальную компоненты). И всё это — вместо того, чтобы как следует разобраться, провести опыты и найти простое, наглядное, а, потому, и наиболее вероятное объяснение. Впрочем, выводы квантовой физики и теории относительности всегда были скоропалительны и непоследовательны. Любое же классическое объяснение сторонники этих абсурдных теорий отвергали лишь по причине его классичности, даже если оно было проще, точней и естественней их собственного.

Если сверхтекучий гелий — газ, то все его "странности" найдут простое и естественное объяснение. Так, известно, что при погружении пробирки со сверхтекучим гелием в сосуд разница уровней гелия постепенно выравнивается. Обычно это объясняют образованием на поверхности пробирки тонкой плёнки гелия, в которой гелий течёт по принципу сифона. Но и без этого гелий может легко переходить из пробирки в окружающую жидкость и обратно, поскольку стекло пробирки не идеально, оно всегда имеет массу дефектов и микротрещин, из-за своей тонкости служащих непреодолимой преградой для всех жидкостей и газов, кроме сверхтекучего гелия. Сквозь такие поры, трещины стекла, гелий и вытекает (Рис. 186). Поэтому скорость вытекания гелия зависит, как показали опыты, не от длины пути мнимой плёнки, а от числа дефектов стекла — трещин и царапин. Точно так же обнаружили, что сверхтекучий гелий, за счёт ничтожной вязкости, легко проходит сквозь стенки закрытого керамического сосуда, сочась через его тончайшие поры. Даже при комнатной температуре газообразный гелий легко проходит через малейшие трещины и поры герметичных сосудов [90], а при нулевой температуре и вязкости этот газ ещё более пронырлив.

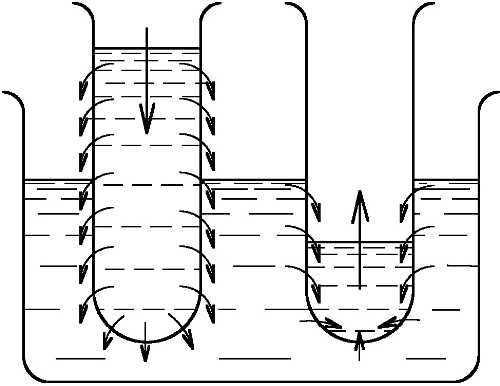

Рис. 186. Выравнивание уровней сверхтекучего гелия, сочащегося сквозь стенки и стекающего по ним в виде иллюзорной плёнки.

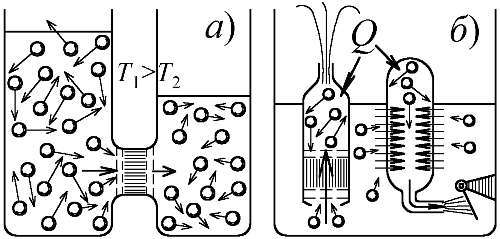

Интересен механотермический эффект: если два сосуда, до разной высоты заполненных сверхтекучим гелием, соединить трубкой с наждачным порошком, то, при выравнивании уровней, температура в сосуде, откуда гелий уходит, растёт, а куда притекает — падает. Обычно это объясняют тем, что через трубку протекает лишь сверхтекучий компонент гелия, не несущий тепла [134]. Этим теоретики противоречат сами себе, так как огромную теплопроводность гелия связывают именно со сверхтекучей компонентой, производящей сверхбыстрый перенос тепла. Такая противоречивость характерна для всей квантовой физики. На деле, природа механотермического эффекта тривиальна. Как было сказано, вязкость газа растёт с температурой, — с увеличением скорости молекул. Поэтому, в щели между крупицами наждачного порошка легче проходят молекулы гелия с наименьшими скоростями, образующие гелий с малой вязкостью. Быстрые же молекулы, несущие вязкий гелий, с трудом проходят в поры, "застревают" в них (недаром сверхтекучесть заметна лишь в тонких капиллярах, куда нет доступа быстрым частицам). Поэтому, сосуд, откуда идёт утечка гелия, нагревается: там растёт процент быстрых молекул (Рис. 187. а). А в сосуде, где гелия прибывает, растёт доля медленных молекул, и он остывает. Тонкопористый фильтр, по сути, производит сепарацию молекул по скоростям. Похожее явление мы наблюдаем при испарении жидкости. Так, если капнуть на руку спиртом, то, за счёт ухода с поверхности более энергичных молекул, жидкость быстро охлаждается: её энергия уходит, и преобладать начинают медленные молекулы.

Рис. 187. а) Утечка медленных, "холодных" молекул гелия через тонкопористый фильтр создаёт разницу температур; б) Нагрев ампул ведёт к притоку в них сверхтекучего гелия и выбросу его через сопло.

Существует и термомеханический эффект. В нём, наоборот, нагрев одного из двух сосудов, соединённых фильтром, ведёт к притоку сверхтекучего гелия в нагретый сосуд (Рис. 187. б). Это происходит оттого, что нагретый гелий, имея большую вязкость, практически не проходит через фильтр, в то время как гелий из холодного сосуда, за счёт малой вязкости, легко проходит сквозь капилляры в нагретый сосуд, повышая в нём уровень гелия. При сильном нагреве сосуда приток в него сверхтекучего гелия столь силён, что струя фонтаном бьёт через сопло.

Аналогично объясняется интересный опыт Капицы, где струя из нагретого сосуда, погруженного в сверхтекучий гелий, отклоняла лёгкое крылышко. Через поры и трещины стекла сверхтекучий гелий поступал внутрь нагретого сосуда, одновременно вытекая через сопло (поэтому уровень сверхтекучего гелия в сосуде не менялся), как в случае фонтанирования. Струя из сопла и отталкивала крылышко. Как видим, для трактовки этих и других аномалий сверхтекучего гелия вполне достаточно классической физики. Так что мы имеем дело, хоть и с редким, необычным, но — классическим явлением, понять которое можно без сложного представления сверхтекучего гелия квантовой жидкостью из двух бессвязных компонент. А, вскоре, классическая трактовка свойств гелия найдёт и точное количественное обоснование.

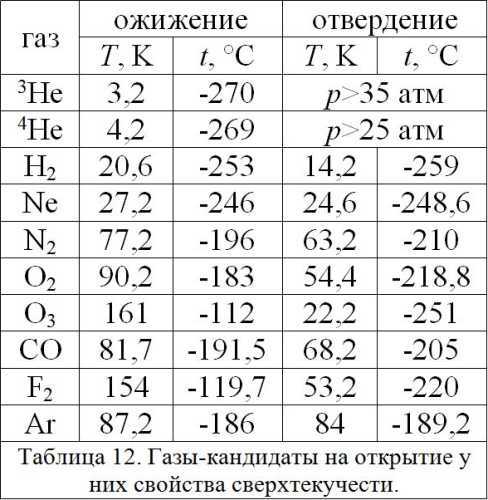

Кроме того, что явление сверхтекучести может стать ключом к разгадке сверхпроводимости, оно представляет и самостоятельный интерес, может иметь важные практические применения. Однако, так же, как в случае сверхпроводимости, для этого надо добиться увеличения температуры перехода в "сверхсостояние". А, значит, надо искать новые вещества и условия, рождающие сверхтекучесть. Гелий — вряд ли исключение. Причина его сверхтекучести — лишь в способности гелия пребывать в жидком и даже газообразном состоянии возле точки абсолютного нуля, на что не способны другие вещества. Но теперь физики, пусть и с большим трудом, научились сохранять в виде газа и атомарный водород вплоть до T=0,08 K [134]. А, потому, есть надежда обнаружить сверхтекучесть и у него. К тому же, водород — это второй после гелия газ с наинизшей температурой перехода в жидкое и твёрдое состояние (Таблица 12).

Удалось перевести в сверхтекучее состояние и изотоп гелия 3He, хотя у него сверхтекучесть наступала лишь при температурах ниже 0,0027 К. Столь низкая температура перехода связана, видно, с меньшей на 25 % массой атомов изотопа. Соответственно, скорость движения атомов 3He, при той же температуре, — больше, чем у простого 4He. Недаром газообразный 3He переходит в жидкость лишь при температурах ниже 3,35 К. По той же причине, атомы 3He с большим трудом сливаются вместе, рождая "гелевый лёд" и сверхтекучее состояние. У сверхтекучего гелия есть сходство и с потоками реонов, тоже летящими сквозь поры тел без сопротивления, за счёт инертности, отсутствия взаимодействий. Эта аналогия электродинамической среды со сверхтекучим гелием, предложенная Сотиной и Болдыревой [22], восходит к идеям ещё одного исследователя низких температур и критических, переходных состояний вещества, — Д.И. Менделеева, который сравнивал частицы-переносчики света и гравитации, без трения пронизывающие тела, — с атомами гелия и прочих инертных газов (§ 1.5, § 3.21). Выходит, классик Менделеев, в отличие от кванторелятивистов, смог предсказать в своих работах и феномен сверхтекучести этих экстравагантных элементов.