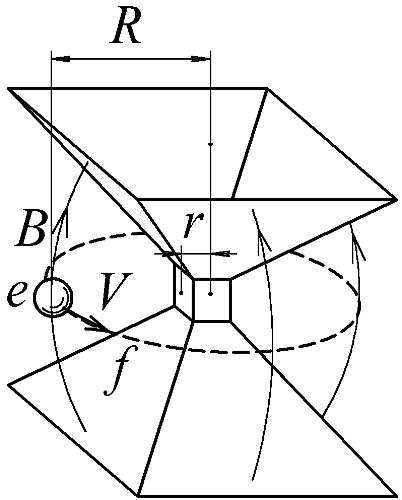

Вполне закономерно и то, что свет заданной частоты выбивает из атомов электроны со строго определённой скоростью. Свет представляет собой переменное электромагнитное поле, эффективно воздействующее на электрон лишь в том случае, если частота света f, с которой меняется поле, совпадает с частотой fобращения электрона по орбите (так и на качелях для раскачки — надо махать ногами, в такт качаниям). Атом можно уподобить циклотрону, в котором для воздействия на электрон нужно переменное поле, синхронное с круговым движением частицы (Рис. 150). От такого воздействия электрон сходит со своей орбиты и вылетает из атома, сохранив орбитальную скорость. Понятно, что эта его скорость Vтем больше, чем выше была частота обращения, равная частоте fвыбившего электрон света: E= MV 2/2= hf. Именно такая зависимость энергии и скорости от частоты следует из магнитной модели атома Ритца (§ 3.3).

Рис. 150. Действие волны, синхронной с обращением электрона внутри атома.

Рассмотрим подробнее открытую Столетовым усталость фотоэффекта, — уменьшение фототока с течением времени, при постоянном уровне освещения [23]. Объяснить это можно, лишь признав, что источник энергии фотоэлектронов скрыт в металле. С течением времени этот источник истощается, как нашёл Столетов, — тем быстрее, чем сильней фототок. Квантовая теория объяснить этот эффект не может. Другой эффект, тоже проблемный для теории квант, и тоже открытый Столетовым, — это температурная зависимость фототока [23]. Оказалось, при постоянной освещённости, фототок заметно увеличивается с ростом температуры металла, причём, — задолго до того, как начинает сказываться термоэлектронная эмиссия. Если источник энергии фотоэлектронов не в свете, а в металле, то зависимость эта вполне понятна: чем выше температура металла, его энергия, тем больше электронов достаточной энергии накапливает металл.

Итак, свет воздействует не на свободные электроны металла, а на захваченные атомами и крутящиеся в их магнитном поле, если следовать магнитной модели атома (Рис. 151). Такие электроны уже обладают необходимой для вылета кинетической энергией. Падающий свет лишь изменяет их траектории так, что они покидают магнитные ловушки атомов, сохранив исходный запас энергии (в отличие от электрического удержания электронов, магнитное не меняет их энергии). Вскоре на их место приходят другие электроны, набравшие энергию в ходе теплового движения и случайных столкновений. Чем сильнее нагрет металл, тем больше таких электронов, обладающих нужной энергией и захваченных атомами. Отсюда понятна температурная зависимость фототока. Таким образом, нет принципиальной разницы между внутренним и внешним фотоэффектом: в обоих случаях свет воздействует на электроны в атомах, как в случае фотоионизации (§ 4.6). Просто, в первом случае, электроны остаются внутри образца, а, во втором, — покидают его.

Рис. 151. Движение внешнего электрона в магнитном поле B атома и критические радиусы орбит.

Таким образом, фотоэлектроны, вырываемые из атома электромагнитной волной, уже изначально обладают энергией Eи орбитальной скоростью V, связанной с частотой fсвета и обращения электрона — соотношением E= MV 2/2= hf. Если бы электрон удерживала на орбите электрическая кулонова сила притяжения к ядру, частота его обращения была бы пропорциональна кубу, а не квадрату скорости V. Вот почему, эта сила должна быть магнитной, а не электрической природы. И, действительно, в магнитном поле Ватома на электрон действует сила Лоренца F= eVB= MV 2/ r. Ранее выяснили (§ 3.1, § 3.3), что в магнитном атоме с увеличением радиуса rорбиты поле меняется, как B=μ 0μ/π ar 2, где a— расстояние между частицами в стержне, μ — их магнитный момент. Поэтому, MV 2/ r= eVμ 0μ/π ar 2, откуда, домножив всё на r/2, получим MV 2/2 = k( V/2π r), где V/2π r— это частота fобращения электрона, а k= eμ 0μ/ a— некоторая константа.

Если коэффициент kравен постоянной Планка h, то приходим к общеизвестной формуле E= MV2/2= hf, связывающей энергию Eфотоэлектрона — с частотой выбившего его света f. Покажем, что k=h.Для этого, в формулу k= eμ0μ/ aподставим известные значения магнитного момента электрона μ= eh/4π Mи расстояний aмежду электронами и позитронами, составляющих порядка удвоенного классического радиуса электрона a= e 2/4πε 0 Mс 2(3×10 –15м). Отсюда k= h/ε 0μ 0 с 2= h. Строго соответствующая величина и направление магнитного поля Bи закон E= hfполучаются и при непосредственном рассмотрении ориентированных магнитных частиц в стержнях бипирамидального атома, имеющего форму противотанкового ежа (Рис. 108).

Атом играет роль магнитной ловушки электронов, захватывающей и длительно удерживающей их на орбите. Когда падающий свет, — электромагнитное поле, меняющееся с частотой f, попадает в резонанс с частотой обращения электрона, то заставляет его сойти с устойчивой орбиты и покинуть атом, а, затем, — металл (Рис. 149). Отрыв светом электронов от атома давно открыт во внутреннем фотоэффекте. Но, если искромётная гипотеза Планка верна, то и во внешнем фотоэффекте свет будет воздействовать лишь на пойманные атомами электроны. Именно атомы будут ружьём, пращей, баллистой, стреляющей электронами, тогда как свету отведена скромная роль спускового механизма этих метательных орудий. Итак, энергия фотоэлектронов заключена в атомах, от которых они отрываются, поэтому никто ещё не обнаружил передачи светом энергии свободному электрону. Свободный электрон, как признают сторонники квантовой теории, в принципе не может поглотить энергию hfу света [134]. Вот почему, фотоэффект и комптон-эффект (§ 4.7) наблюдают только в веществе, — у электронов, связанных с атомами.

Рассмотрим подробней механизм фотоэффекта, — то, как он идёт на атомном уровне. Понять его можно лишь на базе магнитной модели атома Ритца. Ритц показал, что электроны в атоме занимают возле ядра устойчивые положения, откуда следует стабильность атома (невозможная в динамических, планетарных моделях). Если электроны и движутся вокруг ядра, то лишь — под действием магнитных, а не электрических сил. При этом, вращающийся электрон, теряя энергию на излучение, будет не падать на ядро, а отдалятся от него: в магнитном поле вся энергия электрона кинетическая, и она спадает с удалением. Когда захваченные атомом внешние электроны отрываются, на смену им приходят новые. Магнитное поле атома генерируют элементарные магнитные диполи, — электроны и позитроны, выстроенные в правильном порядке. В итоге, ядро, остов атома, напоминает песочные часы, — четырёхгранную бипирамиду (Рис. 151). Электрон движется в её средней плоскости и его кинетическая энергия Eсвязана с частотой fобращения электрона и генерируемого им излучения — законом E=hf, где h— постоянная Планка. В металле различные атомы содержат электроны колеблющиеся, вращающиеся — с самыми разными частотами (именно эти колебания образуют сплошной тепловой спектр металла, где представлены все частоты § 4.1). Вот почему, свет частоты f, попав в металле в резонанс с обращением отдельных электронов, крутящихся с той же частотой f, срывает их с орбиты, и те вылетают с сохранением своей энергии E=hf(Рис. 149). При этом, раз электроны — внешние, избыточные, а поле — магнитное, им не приходится затрачивать энергию на отрыв от атома. Ведь электрической силы со стороны атома нет.