В диалектической философии подчеркивалась причинная обусловленность как необходимости, так и случайности; говорилось о неправомерности отождествления необходимости и причинности, о различной детерминации необходимости и случайности. Давались следующие определения необходимости и случайности. Необходимость – это то, что вытекает из внутренних, существенных связей объекта, что неизбежно должно произойти именно так, а не иначе. Случайность понималась как то, что имеет причину в другом, что вытекает из внешних связей, а потому может быть, а может и не быть, может произойти в разной форме. Таким образом, случайность и необходимость рассматриваются с точки зрения их обусловленности несущественными и существенными связями, причем несущественными считались внешние, а существенными – внутренние связи.

Подобная трактовка необходимости и случайности вызывает обоснованные возражения. Здесь как-то резко противопоставляется внешнее и внутреннее. А ведь на самом деле их различие относительно. Кроме того, если рассматривать конечную замкнутую систему, то все изменения в ней вызываются внутренними факторами и, следовательно, в ней нет ничего случайного. Но это противоречит опыту, поскольку известны системы (неорганические, биологические и социальные), в которых и в условии изоляции от внешних воздействий имеются случайные явления. Получается, что случайность может иметь внутреннее основание. Итак, по ряду соображений возникает потребность в ином, чем указанное выше, определении категорий необходимости и случайности.

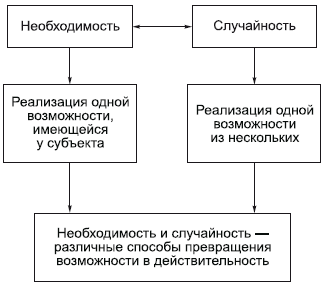

При изучении превращения возможности в действительность обнаруживается два варианта.

1. В объекте при данных условиях в определенном отношении имеется лишь одна возможность, которая может превратиться в действительность (например, падает предмет, лишенный опоры; для любого живого существа всегда есть предел продолжительности существования и т. д.). В этом варианте мы имеем дело с необходимостью. Необходимость – это реализация единственной возможности, имеющейся у объекта в определенных условиях в определенном отношении. Эта единственная возможность рано или поздно превращается в действительность.

2. В объекте при данных условиях в определенном отношении имеется несколько различных возможностей, любая из которых в принципе может превратиться в действительность, но в результате объективного выбора лишь одна превращается в действительность. Например, при бросании монеты существуют две возможности выпадения той или иной стороны, но реализуется одна. В этом варианте мы имеем дело со случайностью. Случайность – это реализация одной из нескольких возможностей, имеющихся у объекта при определенных условиях в определенном отношении.

Необходимость и случайность определяются как различие способов превращения возможности в действительность.

Метафизическое мышление противопоставляет необходимость и случайность, не усматривая между ними взаимосвязи. Однако в материальных объектах необходимость и случайность находятся в единстве. Между различными возможностями в одном объекте обнаруживается нечто сходное. Какая бы возможность ни реализовывалась, это сходное однозначно реализуется. Например, при бросании игральной кости каждое отдельное выпадение на ту или иную грань представляет собой случайность. Но во всех этих выпадениях есть сходное и притом однозначно проявляемое – выпадение именно гранью (в условиях игры кость не может выпасть на ребро или на угол). Следовательно, в случайности проявляется необходимость.

В материальных объектах нет ни «чистой» необходимости, ни «чистой» случайности. Нет ни одного явления, в котором не присутствовали бы в той или иной степени моменты случайности. Также нет таких явлений, которые считаются случайными, но в которых не было бы момента необходимости. Вспомним о статистических закономерностях. В массе однородных случайных явлений обнаруживается устойчивость, повторяемость. Особенности отдельных случайных явлений как бы взаимно нивелируются, средний результат массы случайных явлений оказывается уже не случайным.

2.10. Причинность. Взаимодействие

Для наглядности введем элементарное причинное звено: (X – Y). Здесь X – причина, Y – следствие, – способ порождения причиной следствия. Признаки причинности:

1) важнейший признак причинности – производительность, генетичность.

Причина X производит, порождает следствие Y;

2) последовательность по времени. Причина X предшествует следствию Y. «Вызывать», «порождать» можно лишь то, чего сначала не было, а потом возникло. Временной интервал между причиной и следствием может быть малым, но он всегда имеется. Из того, что причина предшествует следствию, вовсе не вытекает, что всегда что-то предшествующее является причиной последующего. Например, день предшествует ночи, что вовсе не является ее причиной;

3) однозначное отношение (принцип единообразия природы): одна и та же причина в одинаковых условиях вызывает одно и то же следствие (например, одинаковые силы, воздействуя на тела одинаковой массы, вызывают одинаковые ускорения);

4) асимметричность, необратимость. Следствие определенной причины не может быть причиной своей собственной причины (если X – причина Y, то Y не может быть причиной X);

5) несводимость содержания следствий к содержанию их причин. В результате причинного воздействия возникает нечто новое.

Элементарное причинное звено является частью причинной цепи, поскольку данная причина является следствием другой причины, а следствие – причиной другого следствия:… – X – Y – Z – … Обнаружить причинные цепи значительной протяженности нелегко, но это очень важно во многих случаях, например при анализе экологических ситуаций.

В материальном мире существует не одна какая-то причинная цепь, а их множество. Изменение объекта лишь отчасти определяется другим объектом, но также зависит и от содержания его самого. Имеется не только «внешняя», но и «внутренняя» причинность.

Реальная причинность выступает как взаимодействие «внешних» и «внутренних» причинных факторов. В материальном мире объекты взаимодействуют. Категория взаимодействия отражает процесс порождения реактивных причинных цепей. При причинном воздействии одного объекта на другой изменение второго оказывает обратное воздействие (реакцию), порождающее изменение в первом объекте (схематически изображено на с. 58).

Нужно также иметь в виду, что существуют как внешние, так и внутренние взаимодействия в объекте. Раскрытие деталей взаимодействия оказывается последним шагом в раскрытии содержания сущности объекта.

2.11. Развитие

Метафизическая абсолютизация момента устойчивости в движении приводила к отрицанию развития. В XVIII в. господствовала идея неизменности природы. Но с конца этого века в естествознании формируется идея развития (кантовская космогоническая гипотеза, эволюционная палеонтология, теория Дарвина и т. д.).

В настоящее время вряд ли встретишь человека, отрицающего развитие вообще. Но понимание его различно. В частности, остается дискуссионным вопрос о соотношении категорий движения и развития: какая из них более широкая, а может быть, они тождественны?

Анализ фактического материала показывает, что развитие не тождественно движению. Так, не всякое качественное изменение является развитием; вряд ли можно считать развитием такое качественное изменение, как таяние или замерзание воды, уничтожение леса пожаром и т. п. Развитие – некоторое особое движение, особое изменение.