Посмотрим, как рассматриваются базисные понятия в философии диалектического материализма. Здесь, прежде всего, разграничиваются понятия объективной реальности и объекта познания. В любую историческую эпоху объектом познания является «часть» объективной реальности. Если категория объективной реальности отражает факт независимости существования от сознания субъекта, то категория объекта познания означает ту «часть» объективной реальности, с которой субъект вступил в познавательное отношение. Далее, объект познания – не только явления природного мира. Объектом познания является природа, общество и само познание и сознание. Итак, объект познания в широком смысле – все то, на что направлена познавательная деятельность субъекта.

Под субъектом познания понимается носитель познавательной активности, познающие люди. Индивидуальный субъект познания – это живое телесное существо, конкретный человек с соответствующими органами чувств и способностью мыслить. Но тут нужно иметь в виду, что познающий субъект – это не изолированный от других людей индивид («гносеологический Робинзон»). Каждый конкретный индивид становится субъектом познания, поскольку он овладевает опытом человечества. Человек – продукт конкретной исторической эпохи, конкретного общества. Способность мыслить и переживать, слушать музыку, воспринимать живопись и т. п. – все это формируется в обществе; социальная природа субъекта познания определяется его местом в системе общественных отношений, принадлежностью к определенной социальной группе.

Из того, что субъектом познания является социализированная личность, иногда делают вывод, что субъектом познания являются не только отдельные личности, но и социальные группы и даже общество в целом. Это, по нашему мнению, спорный тезис. Вспоминается Фейербах, который иронически замечал, что подобно тому, как у общества нет единого желудка, у него нет и единой головы. Познает не общество в целом, а отдельные люди. Но при этом, конечно, в последующем происходит социализация знания: добытое отдельными людьми знание распространяется в обществе, принимается или отвергается, становится общественным знанием.

В структуре субъектно-объектного отношения кроме субъекта и объекта имеется третий компонент, который называют или «базисом познания», или «условиями познания». Это – материальные средства, используемые в познании (орудия, приборы, инструменты и т. д.), информация, имеющаяся в обществе, которую субъект может использовать в своей познавательной деятельности, социально-психологическая среда, условия труда и отдыха и т. п. Но и это не все.

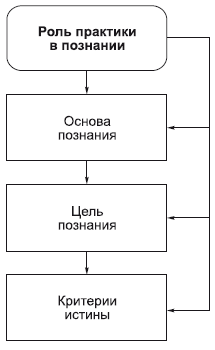

Диалектико-материалистическая философия утверждает связь познавательного процесса с практикой. Практика является основой познания.

В начале человеческой истории познавательная деятельность была непосредственно включена в практическую деятельность. Но и впоследствии, когда познание становится особым, самостоятельным видом деятельности, оно постоянно опирается на практику.

Практика создает условия познавательной деятельности, создает техническую базу познания. В практическом отношении человека к миру формируется отражательный аппарат человека, развивается чувственное познание, практические операции отображаются в логических закономерностях.

Практика – не только основа познания, она является в конечном счете целью познания. Познание человека не есть познание ради познания. Человечество познает окружающий мир, чтобы его изменить. А это возможно только благодаря практике. По мере развития практики все больший круг объектов природы и общества вовлекается в практический процесс. Окружающий человека мир все более «очеловечивается». Человек создает для себя «вторую природу» и живет в ней. При этом, изменяя мир, человек изменяется сам.

В процессе познания традиционно выделяют два уровня: чувственное познание и мышление (логическое познание); познавательные образы распадаются на два класса: чувственно-наглядные и абстрактные (понятия). С первого взгляда может показаться, что существование этих двух классов образов – следствие биологической организации познавательного аппарата человека (органы чувств и мозг). В действительности дело объясняется так: существование этих двух классов образов – следствие того, что в материальных объектах есть явление и сущность и сама биологическая организация познавательного аппарата человека обусловлена противоречивой природой материальных объектов.

4.2. Чувственное познание

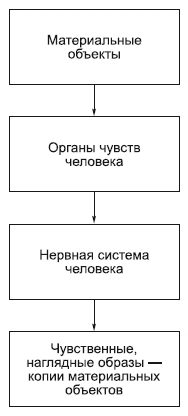

Материальные объекты со стороны их явления отражаются в ощущениях, восприятиях и представлениях. С помощью органов чувств организм отражает свойства материальных объектов, изменения в окружающей среде, регулирует свои реакции на эти изменения. Человек, лишенный органов чувств, вообще не мог бы познавать, более того, он вообще не мог бы существовать. Каждый орган чувств биологически приспособлен для реагирования на определенные внешние воздействия.

Исходная форма чувственного познания – ощущение. Ощущение – это отражение отдельного свойства объекта, результат воздействия объекта на тот или иной орган чувств. У нас имеются зрительные, слуховые, осязательные, обонятельные, вкусовые, температурные и другие ощущения. Биологическая природа человеческих органов чувств, их число и соответственно число различных опущений сформировалась в ходе эволюции наших предков. В результате этой эволюции не все объекты с их свойствами находятся в сфере возможностей наших органов чувств (например, мы не ощущаем магнитное поле Земли). Но отсюда не следует, что существуют в принципе непознаваемые объекты. Если тот или иной объект по своей природе таков, то наши органы чувств не приспособлены к его чувственному познанию, то и принципе имеется возможность найти другой объект, действие на которого первого объекта проявляется ощутимым образом. С помощью таких объектов («приборов») неограниченно расширяются возможности чувственного познания явлений.

Вторая форма чувственного познания – восприятие. Восприятие – это целостный образ объекта. Этот образ формируется на основе синтеза отдельных ощущений. Психологи выделяют ряд признаков восприятия: целостность (объект отражается как единое целое), избирательность (объект выделяется из ряда других), константность (относительная устойчивость образа), апперцепция (зависимость восприятия от психического состояния человека), осмысленность (воздействие на восприятие предыдущих знаний).

Третья, высшая форма чувственного познания – представление. Под представлением понимается наглядный образ объекта, возникающий без непосредственного контакта организма с объектом. Представление о каком-то объекте или его свойстве возникает на основе памяти, предшествующих ощущений и восприятии объекта. Представление, с одной стороны, являясь синтезом чувственных предыдущих образов, богаче их по содержанию. Но с другой стороны, в представлении происходит отвлечение, абстрагирование от некоторых конкретных аспектов отображаемых объектов.

Чувственные образы являются результатом воздействия материальных объектов на наши органы чувств. Энергия внешнего раздражителя порождает в нервной системе физиологический процесс, результатом чего является чувственный, наглядный образ. Как происходит процесс превращения энергии и структуры внешнего раздражителя в факт сознания – еще не изучено во всех деталях. Этого мало. Здесь нужно отметить, что чувственные образы – не просто результат воздействия объекта на органы чувств. В процессе отражения органы чувств активны. Это выражается в ощупывающем движении рук, в движении глаз, прослеживающих видимый контур предмета, в процессе вслушивания и т. д. Чувственный образ не возникнет без активности органов чувств: неподвижный глаз слеп, неподвижная рука не осязает.