Ценность научной теории в значительной степени измеряется ее способностью предвидеть ход событий. А предвидение может быть эффективным, если оно опирается на знание законов.

Предвидение в общественной жизни отличается от предвидения процессов природы. В астрономии, например, можно на десятилетия вперед предсказывать появление кометы, солнечные и лунные затмения и т. п. В обществе дело обстоит сложнее. Многие факторы общественной жизни не поддаются количественному выражению. Как, например, учитывать моральные факторы в деятельности людей; ведь это не явления такого же рода, как координаты и импульс кометы.

Законы общественных явлений пока еще имеют качественный характер. Мы не знаем скорости социальных процессов, знаем пока их направление. Так, мы знаем закон взаимосвязи производительных сил и производственных отношений, знаем, что несоответствие характера производственных отношений уровню развития производительных сил приведет к качественному изменению данного общества, но мы не можем указать сроков этого изменения, его конкретных форм.

10.2. Свобода и необходимость

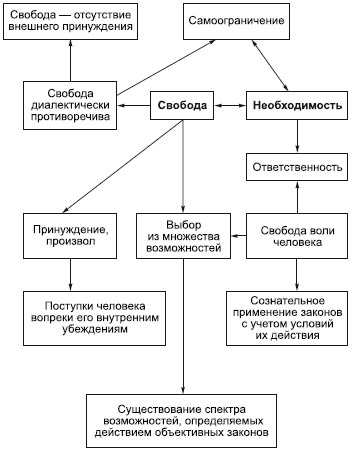

Свобода – это способность человека совершать поступки в соответствии со своими интересами, потребностями, целями. Свободе обычно противопоставляется необходимость. В буквальном смысле свободу следует противопоставлять не необходимости, а принуждению. Если свобода заключается в действиях согласно внутренним убеждениям, целям, интересам, то принуждение – это действие человека под влиянием каких-либо внешних сил, вопреки его внутренним убеждениям. А понимаемое так принуждение не тождественно необходимости.

Уже говорилось о двух подходах к проблеме общественных законов. При этом возникли два варианта. В первом случае из признания существования в мире вообще и обществе в частности объективных законов был сделан вывод о том, что свободы воли у человека нет и свободная деятельность – не более как иллюзия. В другом варианте, когда отрицается существование объективных законов, тем самым происходит абсолютизация свободы. И тот и другой вариант – крайности, не учитывают диалектику соотношения необходимости и случайности и специфики законов общества.

Важнейшим признаком свободы является выбор из множества линий поведения человека. Свобода есть там, где есть выбор цели деятельности, выбор средств, ведущих к достижению цели, выбор поступков в определенной жизненной ситуации. Но объективным основанием ситуации выбора является объективное существование спектра возможностей, определяемых действием объективных законов.

В границах допустимого законами, в области возможного, человек обладает свободой выбора, и то, что произойдет, зависит от его выбора. Когда эти границы не осознаются, может появиться иллюзия отсутствия социальных законов и полной зависимости социальных процессов от воли людей (это когда воля не выходит за границы возможного). Если же желания и цели человека наталкиваются на границы возможного, на ограничительное действие законов, у него может появиться иллюзия фатальной предопределенности социальных процессов и полного бессилия людей повлиять на них.

Ситуация выбора – это еще предпосылка свободы, свободного действия. Сам же выбор определяется рядом факторов: целевыми установками, характером практической деятельности, знаниями. Особенно хочется подчеркнуть роль знаний в выборе. Человек выбирает ту линию поведения, которая представляется ему наиболее значимой, полезной, ценной, а определить это возможно на основе знаний.

Свобода не существует как возможность человека принимать свои решения и осуществлять действия независимо от всяких внешних обстоятельств. Нужно отделить формальную, «юридическую» свободу от «фактической», реальной свободы. Формальная, «юридическая» свобода заключается в том, что разрешается совершать определенные действия, при этом абстрагируются от того, есть ли для них реальные возможности. Если так, то, согласно этой точке зрения, абстрагируясь от экономического положения людей, можно утверждать, что бедный и богатый в равной степени свободны. Но реальная жизнь не такова; как говорил Лейбниц, «тот, у кого больше средств, более свободен делать то, что он хочет».

Свобода внутренне, диалектически самопротиворечива. Свобода, с одной стороны, – это отсутствие внешнего принуждения. Но с другой стороны, свобода одного кончается там, где начинается свобода другого. Свобода возможна лишь там, где есть самоограничение. Когда этого нет, свобода превращается в произвол. А там, где произвол, там начинается несвобода. Там, где произвол, – незащищенность.

Не существует абсолютной, ни от чего не зависящей свободы. Все поступки человека, даже на первый взгляд необъяснимые, обусловлены внутренним миром человека или внешними обстоятельствами. Свобода воли выражается не в воображаемой независимости от объективных законов и условий общественного бытия, а в том, чтобы сознательно применять объективные законы, с учетом условий их действия.

Социальная природа свободы четко выявляется в сопоставлении ее с ответственностью. Свобода и ответственность – две стороны единого целого – сознательной человеческой деятельности. Принимая решение, человек способен одновременно формировать в себе чувство ответственности за свои поступки – перед обществом и перед самим собой.

Человек может поставить перед собой цели и задачи по изменению социальной действительности. Свобода эффективна, когда она может претвориться в действия. Можно вспомнить стоиков, которые говорили, что раб и в оковах может быть свободным. Но свобода в мыслях, так сказать, внутренняя свобода, не имеющая возможностей для реального выражения, – это воображаемая, химерическая свобода. Реальная свобода может изменять социальную действительность, если действия человека допускаются природными и социальными законами. И тогда получается парадоксальный вывод: свобода, действующая в истории, ведет себя как необходимость. И сама историческая необходимость слагается из свободных поступков и действий людей как их интегральный результат.

10.3. Концепции исторического процесса

В философско-социологической литературе предлагается несколько концепций исторического процесса. Уже в философии Древнего мира сложились концепции линейного и циклического характера истории. Ставился вопрос: что несет с собой история – улучшение жизни людей или умножение страданий и несчастья? Этот вопрос был связан с тем, что понимать под счастьем и несчастьем, к чему нужно стремиться и чему сопротивляться в общественной жизни.

Живший на рубеже VIII–VII вв. до н. э. поэт Гесиод с прискорбием говорил, что история прошла пять веков. Первый – золотой; люди отличались высокой моралью, были благочестивы, жили легко и беспечно. Затем наступил серебряный век – стало хуже во всех отношениях, и т. д. Наконец, наступил самый плохой, современный, железный век. Все идет к худшему; растут насилие, зло, несправедливость. Достойные люди разоряются, недостойные богатеют, честных притесняют, бесчестные находятся у кормила власти. Ге-сиод стоит на точке зрения исторического регресса.

Наряду с концепцией регресса в философии Древнего мира была концепция прогрессивного развития общества. В античной философии ее придерживались Демокрит, Платон, Аристотель. Особым вариантом этой концепции была позиция христианской философии, которая понимала историю как осуществление заранее предусмотренного Богом плана спасения человека (провиденциализм). О наличии в истории единой траектории линейного прогресса в философии Нового времени и наших дней говорили многие философы, связывая этот прогресс с развитием материального производства (К. Маркс, О. Тоффлер, Р. Арон, Д. Белл и др.).