Существуют два типа закономерностей: динамические и статистические. Динамическая закономерность – такая форма связи между явлениями, когда предыдущее состояние объекта однозначно определяет последующее. Статистическая же закономерность – определенная повторяемость в поведении не каждого отдельного объекта, а их коллектива, ансамбля однотипных явлений. Закономерность как повторяющееся отношение между явлениями относится к атрибуту явления, а не сущности. Переход к сущности, к понятию закона происходит тогда, когда ставится вопрос об основании, причине закономерности.

Закон есть объективная, существенная, необходимая, повторяющаяся связь (отношение), определяющая закономерность (повторяемость, регулярность) в сфере явлений. Под существенным здесь понимается такое отношение, которое внутренне детерминирует повторяющееся в сфере явлений. Необходимость закона заключается в том, что при наличии определенных условий он определяет порядок, структуру, связь явлений, постоянство процессов, регулярность их протекания, их повторяемость в относительно тождественных условиях.

История науки обнаруживает, что если в основе определенного множества явлений лежит закон (закон первого порядка), то за этим законом лежит более глубокий закон (второго порядка) и т. д. Материальный объект фактически подчиняется не одному, а многим законам. Каждый отдельный закон не проявляется «в чистом виде». Совокупное действие нескольких законов порождает впечатление некоторой неопределенности. Особенно это видно в такой сложной системе, как общество, где законы реализуются лишь как общее направление разнообразных процессов.

2.8. Возможность и действительность

Продолжающийся анализ сущности материального объекта заключается в выделении в нем аспектов потенциального и актуального бытия, возможности и действительности.

Понятие «действительность» употребляется в двух смыслах. В широком смысле оно по своему содержанию близко к понятиям «материя», «материальный мир» (когда говорят, например, об «окружающей нас действительности»). Но понятие действительности в этом смысле нельзя сопоставить с понятием возможности, так как материя, материальный мир существуют как таковые не в возможности, а актуально. Другой смысл понятия «действительность» – это конкретное бытие отдельного объекта в определенное время, пространственно локализованного, с определенными качественными и количественными характеристиками, в определенных условиях. Действительность в этом смысле имеет своим диалектическим партнером возможность (как возможность именно данного объекта). Будем употреблять понятие «действительность» именно в это смысле.

Основные признаки действительности – реальность (актуальность) и историчность. Действительность объекта – это все богатство его содержания, его внутренних и внешних связей в определенное время. Но действительность отдельного объекта не есть что-то застывшее и неизменное. Каждое конкретное явление когда-то возникло. Существовавшая прежде действительность перешла в настоящую действительность, настоящая действительность рано или поздно превратится в другую. Историчность действительности заключается в том, что она есть результат изменения предшествующей действительности и основание будущей действительности.

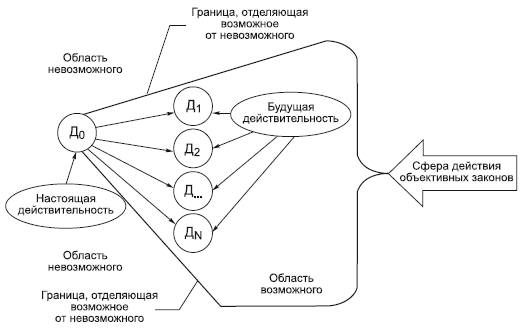

Данное содержание объекта (действительность) заключает в себе предпосылки возникновения новой действительности. Категория «возможность» отражает диалектику взаимосвязи настоящей и будущей действительности. Возможность – это будущее объекта в его настоящем, определенные тенденции, направления изменения объекта. Возможность не существует как-то отдельно от действительности, а в ней самой. Данная действительность в общем случае содержит в себе некоторое множество возможностей, характеру ее изменения присуща некоторая неопределенность. Настоящее в общем случае не может однозначно определить, какая именно из возможностей осуществится, поскольку еще не созрели условия их реализации. Каждая конкретная возможность вполне определена, но относительно неопределенной является судьба каждой отдельной возможности, будет ли она реализована или нет.

В конкретном материальном объекте не все возможно. Набор его возможностей ограничен законами объекта; закон является тем объективным критерием, который ограничивает спектр возможного, отделяя его от невозможного. Не все возможности объективно равнозначны; это обстоятельство отображается в классификации возможностей.

Различают реальные и абстрактные возможности. Под реальной понимается такая возможность, которая может превратиться в действительность на основе существующих условий, а под абстрактной – не реализуемая на основе существующих условий, хотя в принципе допускается законами объекта. Абстрактная возможность отличается от невозможности. Невозможное противоречит законам, а потому и не допускается ими. Именно потому, что существует объективный закон превращения и сохранения энергии, бесполезны попытки создать «вечный двигатель».

Каждая возможность имеет свое объективное основание – единство содержание объекта и условий его существования. С изменением содержания объекта и условий его существования основание возможности также не остается неизменным. Возможность имеет количественную характеристику, которую называют мерой возможности – вероятностью. Вероятность – это мера осуществимости некоторой возможности. Определение меры возможности, т. е. вероятности, имеет большое значение в практической деятельности.

Возможность и действительность взаимосвязаны. В их единстве определяющую роль играет действительность; возможность существует на базе определенной действительности.

Для перехода возможного в действительность необходимы два фактора: действие объективных законов и наличие определенных условий. При изменении условий изменяются вероятности тех или иных возможностей. В объекте происходит своеобразная конкуренция возможности. Законы лишь ограничивают спектр допустимых возможностей, но не реализацию строго определенной из них; последнее зависит от комплекса условий.

Процесс реализации возможностей в естественной природе протекает стихийно. В природе, преобразуемой людьми, реализация возможностей опосредована субъективным фактором. Человек может создавать такие условия, при которых реализуются одни возможности и не реализуются другие. Еще большую роль сознательная деятельность людей играет в реализации возможностей в обществе. В обществе – множество различных, а часто и противоположных возможностей, и здесь субъективный фактор играет большую роль.

Анализ способов превращения возможности в действительность приводит к понятиям необходимости и случайности.

2.9. Необходимость и случайность

В истории философии были различные концепции необходимости и случайности. Среди них наиболее распространенными оказались две.

В первой признавалось объективное содержание категории необходимости, а случайность трактовалась лишь как субъективное мнение, результат незнания причинных зависимостей явлений (Демокрит, Спиноза, Гольбах и др.). Поскольку все причинно обусловлено, постольку все необходимо. Отсюда следовало, что в мире все предопределено; в применении к обществу и человеку такая позиция приводила к фатализму.

Вторая, противоположная концепция, отказывала необходимости в объективном существовании. Мир – это хаос случайностей, стихийных сил, в нем нет ничего необходимого, закономерного. Если мир нам кажется логичным, то только потому, что мы сами приписываем ему логику (Шопенгауэр, Ницше и др.).