Социальный аспект личности, далее, заключается в выполняемой ею системе социальных ролей. Социальная роль – это нормативно одобренный образ поведения, ожидаемый от каждого, занимающего в обществе определенную позицию (например, молодой человек выполняет социальную роль студента). В ходе своей жизни человек выполняет множество социальных ролей, поскольку одновременно или в разное время может принадлежать разным коллективам, в каждом из которых выполняет определенную роль. Из множества ролей личность может выбрать для себя главную, так называемую интернализованную роль. Если эта роль выполняется длительное время, она оказывает заметное влияние на личностные качества (так, например, учителя и офицера можно узнать и вне школы и места службы).

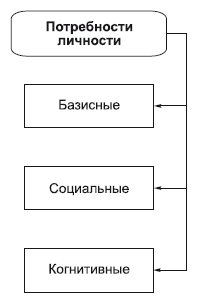

Сочетание специфических биологических, психологических и социальных особенностей делает человека как личность уникальным. Эта уникальность отображается понятием «Я». У каждой личности, каждого «Я» есть своя композиция потребностей. Обычно выделяют три группы потребностей:

• базисные, биологические (в пище, воде и т. д.);

• социальные (потребность принадлежать к определенной группе, занимать в ней определенное место, пользоваться вниманием, быть объектом уважения и т. д.);

• когнитивные (потребность в познании окружающего мира и самого себя).

Те или иные потребности занимают свое место в шкале ценностей личности. Жизненный путь личности существенно зависит от того, как сочетаются эти потребности и ценности у личности. Если, скажем, на первом плане удовлетворение биологических потребностей, то это может привести к деградации личности (еда переходит в обжорство; все более частое употребление спиртных напитков приводит к алкоголизму и т. д.). Человек может по-разному видеть смысл своей жизни. Для одних это – личный успех, для других – забота о других, для третьих – охрана природы и т. д.

Сегодня часто звучат призывы к «душевности», «духовности». А ведь душевность связана с альтруизмом, потребностью быть полезным «для других»; «духовность» – с потребностью познания, развитием эмоциональной сферы и т. д. Говорят также о необходимости формирования «всесторонне развитой личности». Но как ее понимать? С давних времен складывалось представление о такой личности; в ее характеристику включают ряд параметров:

• сила и здоровье;

• прилежание, овладение практическими умениями и навыками;

• ум, мудрость, понимание жизни;

• доброта, нравственность, высокая степень гуманности;

• красота, развитость вкуса, эстетических чувств. В лапидарной форме это выглядит так: сильный – прилежный – мудрый – добрый – красивый (так называемый гуманистический канон).

3.8. Личность и общество

Начиная рассуждение о взаимоотношениях личности и общества, нужно иметь в виду, что исторически всегда существовали конкретные общества с конкретными типами личностей. Но в этих конкретных обществах и конкретных типах личностей были некоторые общие черты, что и позволяет в общем виде ставить вопрос о взаимоотношениях личности и общества. Далее, не следует представлять дело таким образом, что сначала существовали отдельные люди, а потом они объединились в общество. Еще Аристотель писал, что человек изначально – «общественное животное».

Общество представляет собой устойчивую систему взаимоотношений между людьми. Общество как система взаимоотношений между людьми оказывает воздействие на отдельные личности как его элементы. Социологи указывают на два способа воздействия общества на личность:

• специально организованное воздействие на личность через воспитание, пропаганду и т. д.;

• воздействие на личность через перестройку ее микросреды, условий жизнедеятельности.

Человек есть продукт времени и обстоятельств, в которых он живет. Взгляды, идеи в общем случае определяются обществом; человек думает так, как его принуждает думать «дух времени». С изменением общественного строя меняется положение личности, ее интересы и потребности.

Взаимоотношения личности и общества – это, прежде всего, взаимоотношение интересов. В общественных интересах выражается то, в чем заинтересовано общество в целом (развитие экономики, средств коммуникации, охраны окружающей среды и т. д.). К общественным интересам относятся и интересы социальных групп данного общества. Личные интересы выражают потребности отдельного человека, связанные с обеспечением его материальных нужд и духовных запросов.

Существуют различные концепции относительно соотношения общественных и личных интересов. Одна из них отдает приоритет интересам личности. Эта концепция конкретизировалась, например, в требовании свободы частного предпринимательства, невмешательства государства в дела предпринимателей. Концепция приоритета интересов личности иногда перерастает в концепцию абсолютной свободы личности. Но если посмотреть на реальное положение дел, ведь человек не может быть независимым от окружающей среды, как социальной, так и природной. К тому же если бы один индивид мог стать абсолютно свободным, это означало бы несвободу других. Хотя абсолютной свободы личности не может быть, однако люди кровно заинтересованы в возрастании степени свободы, освобождения от угнетения, эксплуатации, насилия.

Другая концепция утверждает приоритет общественных интересов перед личными (например, концепция «естественной морали» Ф. Бэкона).

И наконец, третья концепция утверждает необходимость сочетания общественных и личных интересов в некое гармоническое единство. При этом, конечно, нужно учитывать, что полного совпадения личных и общественных потребностей и интересов достичь невозможно. Интересы людей здесь нужно рассматривать в соотношении с главными особенностями образа жизни их социальной среды.

В нашей стране официально пропагандировалась идея гармоничного сочетания общественных и личных интересов; идеалом образа жизни считались взаимопомощь и взаимная ответственность, возрастание социально-политической активности людей и т. п. Но на самом деле личности фактически не имели возможностей для всестороннего развития, к индивидуальности человека относились с подозрением, даже термин «индивидуализм» обычно трактовался как «буржуазный индивидуализм». Интересы государства были поставлены на первое место, а ведь на самом деле за «общенародными», государственными интересами скрывались интересы определенной социальной группы – руководящего звена партийно-государственной бюрократии.

Основоположники диалектико-материалистической философии утверждали концепцию гуманизма. Гуманизм в широком смысле означает утверждение права человека на свободу, счастье, развитие своих способностей, равенство, социальную справедливость. Благо человека является критерием оценки любых социальных действий и институтов.

Сегодня перед нами две задачи. Первая – восстановить истинный смысл общественных интересов, не отождествляя их с государственными и интересами некоторых отдельных групп. Вторая – развитие личности, ее инициативности, оригинальности и т. д. Реализация этих задач – нелегкое дело, предполагающее такую демократизацию общества, от которой мы еще достаточно далеко.

При анализе проблемы взаимоотношения личности и общества обращается внимание на явление, называемое отчуждением.

3.9. Проблема отчуждения