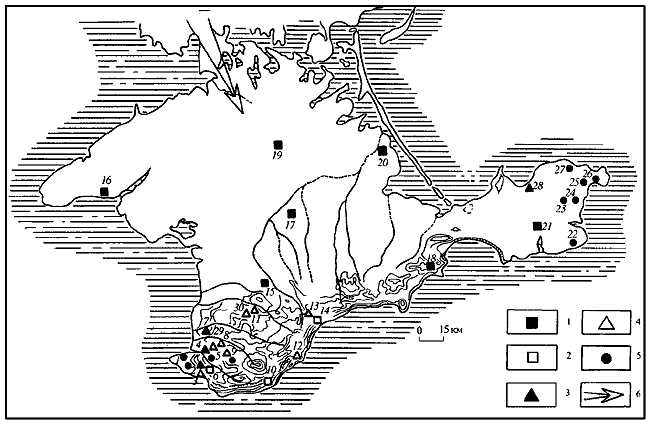

Рис. 2. Крым в V — первой половине VI в. Составлена А.И. Айбабиным.

1 — Херсон; 2 — усадьбы на Гераклейском полуострове; 3 — Балаклава (Гавань Символ); 4 — Инкерман; 5 — Загайтанская Скала; 6 — Черная речка; 7 — Тенистое; 8 — Красный Мак; 9 — Мангуп; 10 — Харакс; 11 — Бакла; 12 — Гурзуф; 13 — Лучистое; 14 — Чатыр Даг; 15 — находка гуннского котла на Неаполе Скифском; 16 — Беляус; 17 — Чикаренко; 18 — г. Коклюк близ Феодосии; 19 — совхоз им. Калинина; 20 — Изобильное; 21 — Марфовка; 22 — Китей; 23 — Илурат; 24 — Тиритака; 25 — Боспор; 26 — Мирмекии; 27 — Зенонов Херсонес; 28 — Заморское; 29 — Сахарная Головка; 30 — Скалистое.

Условные обозначения: 1 — погребения кочевников V — первой половины VI в.; 2 — могильники германцев с кремацией второй половины III — первой половины V в.; 3 — некрополи алан, возникшие в 256 г.; 4 — некрополи, возникшие на рубеже IV–V и в V в.; 5 — города городища и поселения; 6 — направление вторжения гуннов на полуостров.

Боспорское царство.

(А.И. Айбабин)

В первой половине III в. Боспорское царство находилось под опекой Рима (Цветаева Г.А., 1979, с. 7, 9, 19–20; Айбабин А.И., 1999, с. 26, 29). Как явствует из сочинения Иордана, близ границ Боспорского царства у берегов Меотиды, на землях, где с I в. кочевали аланы (Кулаковский Ю.А., 1899, с. 14, 15), обосновались германские племена готы и герулы. По его словам, готы «в поисках удобнейших областей и подходящих мест» первоначально расселились «в Скифской земле, у Мэотийского болота» (Иордан, 1960, с. 72, 73). Место обитания герулов упомянуто в рассказе о победе над ними правившего во второй половине IV в. короля Германариха: «вышеуказанное племя жило близ Мэотийского болота, в топких местах, которое греки называют „ele“, и поэтому именовалось елурами» (Иордан, 1960, с. 89).

По свидетельству письменных источников, пришедшие в 250-е годы со стороны крымской степи германцы впервые напали на город Боспор (Айбабин А.И., 1999, с. 32, 33, 36). Очевидно, ослабленная поражением правящая династия согласилась на соправителя. В 253 г. на Боспоре с Рискупоридом правил Фарсанз (Голенко К.В., 1970, с. 93, примеч. 38, Фролова Н.А., 1980, с. 65–67). Вскоре Рискупорид V восстановил единоличное правление. На его статере в 254 г. чеканят изображение венка победителя (Фролова Н.А., 1980, с. 70, табл. 1, 20, 21). По словам же Зосима, бораны, готы, карпы и уругонды при Валериане (253–259) с помощью боспорцев переправились в Азию (Zosimus, 1982, 1, 31). Результаты раскопок Т.И. Макаровой в 1964 г. в Керчи позволяют уточнить дату первого похода. Она зачистила слой большого пожара, уничтожившего производственный комплекс. По монетам из слоя пожара его можно приурочить к 256 г. и согласиться с выводом Т.И. Макаровой о его связи с нападением германцев (Голенко К.В., 1970, с. 88, Фролова Н.А., 1980, с. 69, Макарова Т.И., 1991, с. 139–140).

Через год готы и бораны вновь захватили боспорские корабли с экипажами и совершили повторный рейд, уже более успешный, на римские крепости в Восточном Причерноморье (Zosimus, 1982, 1, 32). Малые города и поселения Европейского Боспора германцев не интересовали. Судя по находкам, жизнь не прерывалась в Мирмекии (27)[1], Тиритаке (25) (Gajdukevič V.F., 1971, s. 513), Илурате (24), Семеновке (30), Заморском (29), Китее (34), на поселении Зенонов Херсонес (28) и других. Обстановка на Боспоре стабилизировалась только к 261 г., когда возобновили денежную эмиссию (Фролова Н.А., 1980, с. 70).

В 268 г. с берегов Меотиды начался самый большой морской поход германцев, в котором участвовали примеотидские готы и герулы (Zosime, 1971, Liv I, LXII, p 38–39). По свидетельству Аммиана Марцеллина (Ammianus Marcellinus, 1972, 31, 5, 15), германцы, направляясь к сборному пункту в устье Тиры, прорвались на кораблях через пролив Боспор. Вероятно, к Тире их флот проплыл вдоль Южного Берега Крыма и оставленного римлянами Херсонеса. Перерезав морские коммуникации, германцы нанесли сильный урон экономике Боспора. Опасаясь германцев, боспорцы зарывали денежные клады (Кругликова И.Т., 1966, с. 187–188). Его правители до 275 г. (Фролова Н.А., 1980, с. 73) приостановили эмиссию денег. Из-за прекращения рыболовства во второй половине III в. в Мирмекии и Тиритаке ликвидировали крупные комплексы по переработке рыбы и перестроили одну из цистерн под жилище (Гайдукевич В.Ф., 1952, с. 208–211; 1958, с. 68–69).

В 276 г. через Меотиду вновь переправились «боспорские скифы» (Zosime, 1971, Liv I, LXIII, p 54), названные в житии святого Афеногена готами (Maraval Р., 1990, p. 6, 13, 16, 17, 31, 35), и напали на провинции Понт, Каппадокию, Галатию и Киликию. Отражавшими нападение римскими войсками руководил император Тацит, получивший в результате успешных действий титул победителя готов (Schwarcz A., 1992, s. 56, 57; Хайрединова Э.Л., 1994/1995, с. 522–523).

Вероятно, разгром измотанных римлянами германцев завершил боспорский царь Тейран (Gajdukevič V.F., 1971, s. 474). Его монеты регулярно чеканились в 574 и 575 гг. боспорской эры, соответственно в 277–278 гг. (Фролова Н.А., 1991, с. 103). Очевидно, в честь этого события в столице царства был сооружен памятник. В надписи на его мраморной базе сообщается о победе царя Тиберия Юлия Тейрана над не названными врагами (Ростовцев М.И., 1913, с. 29; КБН, 1965, № 36, с. 38–41).

Кратковременные вторжения германцев и их союзников в Европейскую часть Боспорского царства не привели к сколь-либо заметному изменению этнического состава ее населения, но вызвали значительные его перемещения. Анализ ономастического материала боспорских надписей второй половины III–IV вв. позволяет предположить, что после германских погромов часть алан из Танаиса и греков из Горгиппии переселились в столицу царства и Феодосию (Даньшин Д.И., 1990, с. 53–56).

Новые аланские могильники (Заморское и др.) появились и на Керченском полуострове. Рядовые боспорцы хоронили в погребальных сооружениях традиционных типов. Выложенные и перекрытые плитами земляные могилы характерны для греческого населения региона с эллинистического периода (Гайдукевич В.Ф., 1959, с. 207). Подбойные могилы использовали сарматы (Цветаева Г.А., 1951, с. 73, 74). В склепах с лежанками с начала н. э. погребали представители всех этнических групп. С конца II в. с проникавшими на Боспор аланами там распространились Т-образные в плане склепы (Гайдукевич В.Ф., 1959, с. 217, 219, 225–237). Многочисленные однотипные склепы открыты на городском некрополе Пантикапея-Боспора, расположенном на северном склоне г. Митридат. Он протянулся широкой полосой на несколько километров от современной Госпитальной улицы в западном направлении до вала (Ростовцев М.И., 1914, с. 509, Цветаева Г.А., 1951, с. 79, рис. 3). Богатые захоронения, раскопанные в Керчи в 1837, 1841, 1910 и 1918 гг., обычно приписывают Рискупориду III, а также другим представителям правящего рода (Reinach S., 1892, p. 40–41, 43; Шкорпил В.В., 1910, с. 33, рис. 13; Rostovtzeff M.I., 1923, p. 115–125). По деталям обряда они близки аланским. Два из них совершены под курганными насыпями. Первое (1837 г.) зачищено в мраморном саркофаге. На черепе лежала золотая маска возможно, исполненная по слепку, снятому с лица умершего, и венок. В саркофаге нашли золотые серьги и браслеты с гранатовыми вставками двучленные подвязные фибулы третьей серии (Амброз А.К., 1966, с. 54, третья серия), железные меч и нож, сбруйные ремни с удилами и серебряными бляхами серебряные и бронзовые сосуды. На двух бляхах изображены тамгообразные знаки. На одной стороне серебряного блюда выгравированы лавровый венок и монограмма Каракаллы Αντβ (его личное имя Марк Аврелий Антонин), а на другой — пуансоном исполнена надпись царя Рискупорида. Полагают что блюдо подарил Рискупориду III император Каракалла (Rostovtzeff M.I., 1923, s. 119). В насыпи кургана 1841 г. обнаружен скелет коня В старом античном склепе в деревянном обитом свинцом гробу лежал скелет с золотым венком на черепе, а рядом — меч, кинжал, копье, нож, два оттиска с монет 222–227 гг. Рискупорида III и сбруйные ремни с серебряными бляхами (Rostovtzeff M.I., 1923, p. 117, 118). А.К. Амброз по фибулам, деталям сбруи и пряжкам датировал оба комплекса не ранее второй половины III в. (Амброз А.К., 1989, с. 25) Очевидно, в них похоронены не Рискупорид III, умерший в 226/7 г., и член его семьи, а быть может, Рискупорид V и какой-то его родственник. Комплексом считают и большую коллекцию, приобретенную Лувром у богатой керченской семьи Месаксуди. Однако все вещи землекопы извлекли якобы из одной могилы, но без какой-либо фиксации (Rostovtzeff M.I., 1923, s. 99-109, fig. 1–7).