Клубных драчунов согнали уже в небольшую лощинку; те выбегали на другую ее сторону и теперь, видно было по всему, не собирались сдавать ее без боя — а сил уже не было, кончились силы и запал, одна лишь злость еще играла, но и та уже усталая. Стояли по обеим сторонам, дышали тяжело, утирали сопли и кровь, какой-то неугомон из своих кричал:

— Ну что, ишшо добавить аль хватит?! Ишь моду взяли, сволочи, надуривать!.. А то добавим!

— А ты ну-к давай, сунься, — отвечали с той стороны, зло глядели. — Сунься, а мы поглядим… Мы вам сделаем в клубе!

— «Сде-елаем…» Что, сделали сейчас?! Теперь без спросу на горы не приходите — наши горы!

— Ваши?!

— Наши!

— А фигу не хочешь?! Самих не допустим, дай срок!

— Калошу-то зачем, гады?! — высоким плачущим голосом кричал оттуда Володька. — Умоетесь еще у меня!..

— А штоб знал, как…

Володькину мать он помнит, бессловесная была и работящая, одна троих растила, никому не жаловалась. Она и за калошу-то его, наверное, не очень ругала: что с них взять, с детей своих; непутевые, а свои, поругаешь если, побьешь — кто приголубит, пожалеет?

Ледолом

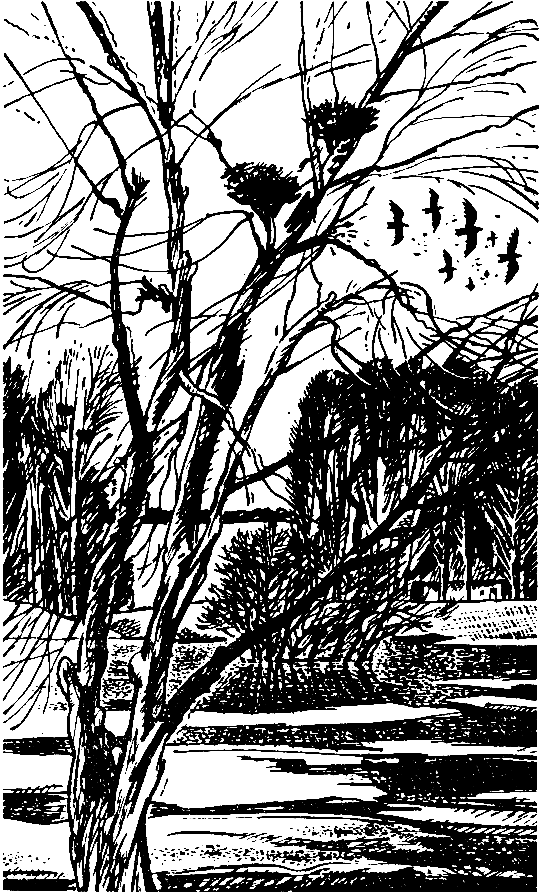

Все стронула весна, всех, никого не обошла. Готовилась и Дёма. Двух дней не прошло, как прорубленную мужиками в плотине узкую, в полметра, щель поразмыло, разнесло в ворота — хоть ледяной, но теплее самой мерзлоты поток сделал свое дело. Ушли из-подо льда зимние застоявшиеся воды, и он осел, и скоро лег на самое дно и на крутые берега, весь теперь полопавшийся, расколотый на тяжкие громадные пластины, изготовившийся к сплаву по другой, талой воде, которой предстояло еще набежать с окрестностей, со степных верховьев лощин и притоков. Неузнаваемой, удивительной стала река — будто огромная, с плавными поворотами дорога, врезанная в здешние земли, с плоским ровным полотном, снежно-ледяным, побелевшим без воды, и ледяными же откосами внутрь, зовущая в низовья и верховья свои весенние, в приречья вытаявшие, в обласканный теплом белый свет. Будто глубже стала речная долина, уютней; странно преломился ненужный теперь навозный зимник через Дему, уцелился своим куцым остатком, вползая по стенке противоположной, в небо, в бездорожье голубое — а дальше, по ту сторону, продолжения его уже нет, все растаяло, остатки одни соломы на старой траве.

Кое-где между неровными обрывами и грузно оползшим, к берегу приваленным льдом темно зияли большие, шалашом, щели — хоть залезай туда, под лед, — и несло из них погребным холодом, стылой тиной… глубиною неведомой, темной тянуло, хотя знали они свою речку, ямы и перекаты ее вроде б наизусть. Но то летом, в теплую межень, когда все привечает и будто радо человеку, избавляющему от бессловесности и одиночества; совсем другое дело сейчас, река спросонок сердита, слепа, не пришла еще в себя, всякое может случиться.

С опаской ходили, заглядывали в расщелины и под крутояры, подручными палками тыкали в чистые, на изломе сверкающие торцы льдин, вздыбившихся и с терпением неживого застывших так, копались иногда в оголившемся черноземе обрывов, в нем попадались тонкие сладкие корешки гусиной лапки, — и набрели у глубокого узкого ерика на очередной вход туда, под лед…

Источенный теплом столбчатый лед, по краям непрочный уже, с блеском рушащийся от удара, косо и с угрозой скрытой нависал над подбережьем, другой своею стороной упершись в дно, была тут всегда одна из неглубоких быстрых проток Демы, теперь пустая, и белела там, внизу, плотная промытая галька, обозначившая недавний стрежень потока.

Переглянулись, заманчиво и страшновато было — и необходимо, что-то не хватало, не хватило бы потом им от той весны, не побывай они там… Сама, может, радость жизни, неполная без этого, толкала их туда, для чего-то надо было обязательно побывать там, изведать; и сначала один, самый отчаянный, а за ним другие стали поочередно спускаться под берег, на ползущую под сапогами скользкую глину, с боязнью глядя, со страхом на тяжелый, казалось, готовый рухнуть козырек.

Неясный, неверный какой-то свет проходил сквозь мутно просвечивающийся кое-где лед, а больше через лопины в нем и вход этот, — преломляясь и дробясь, многократно отражаясь, все наполняя бледным дрожащим сиянием изломов и волнистого гладкого испода в каплях повисших, дрожащих, первый раз он видел лед снизу. Наверху время к полудню, равномерно разлитое везде над сушью тепло, воробьиный гам в благодатных солнечных кустах, голых, далеко еще до листвы, — а здесь еще будто раннее утро светающее, предрассветный синий туманчик стоит над илистым, оставленным водою дном, зыбко и таинственно все, и в тишине этой подледной звучит не умолкая многая разноречивая капель да рушится иногда с гулким шорохом и звоном подтаявшая ледышка…

Тайная работа шла там, не переставая, углубленная в себя; ковала мелко и ковала что-то, частила капель; крепилась еще, но мало-помалу грузнела льдина, отдавая накопленные зимою холода, исходя водицею; весь на реке лед, покинутый водой, отданный на расправу теплым потокам, изнемогал, осаживался с кряхтеньем, далеко слышным по реке, и радость эта их, подстегнутая страхом, тоже, верно, была частью торжествующей той большой работы, которая творилась в мире и самый мир творила, тоже помогала, как и воробьиная наверху, травяная и всякая другая радость — только была человеческая.

Темные теплые ночи довершили начатое. Прибыло сверху воды, лед, теперь уже вытаявший, грязноватый, подняло опять, у берегов открылись мутноводные неспокойные полыньи, самая пора настала рыбачить сачками. Мужики, парни, кто не поленился посидеть долгими зимними вечерами за вязаньем сеток, целыми днями пропадали теперь на реке, возвращаясь с полными ведерками первой весенней рыбки, чаще мелкой, но едовой — съешь на копейку, расплюешь на рупь… Из ребятни кто подряжался за долю носить и собирать добычу, это с чужими, кто за братьями старшими и отцами ходил, счастливый, каждый раз чуда ожидавший, всякий раз, когда сачок с натугою, преодолевая подледное течение, уходил в лениво крутившую у берега полую воду, захватывая побольше там, внизу, и потом показывался, выбираемый отцом за пятиметровый березовый рожон… Блещущая вся холодным огнем сетка взлетала в воздух, переворачивалась и встряхивалась, осыпая дождем из малявок и брызг, отец усмехался: «Ну, видно, опять детский сад загреб…» А он раза два уже залезал от излишнего интереса в тину; отец, недовольный, протягивал ему конец черенка, а потом тем же концом и поддавал малость: «Тебе сколько говорить?! Смыгнешь вот туда — что я матери скажу?..» В самом деле, соглашался он про себя, что он ей тогда скажет? Ничего не скажет. И опять лез, только уж с оглядкой на отца — и на мать, ждущую их дома, тоже. А солнце меж тем уже на закате, краснеется, устало за непривычно долгий после зимы день, густые весенние теплые тени протянулись от ветел на том берегу, там орут, все никак успокоиться не могут после прилета взбудораженные тощие грачи.

Первая, главная подвижка льда случилась только через сутки, и ночью, как — никто не видел, реки не любят, чтобы это видели. Вместо ровного, в зернистом спаянном снежке и только ближе к середине болезненно взбухшего льда они, наутро первыми прибежавшие навестить, увидели сплошное крошево из льдин плоских и глыб, грязно-серое и беспорядочное, лишь кое-где оставались небольшие, обшарпанные все и забросанные осколками снежные поля. Не было зимника (ага, вон уж он где, у поворота, скудные остатки одни желтоватые, мусорные), не видно и проруби, вокруг которой наморожена была снежная высокая стенка от ветра, в ней их матери полоскали своими вечно простуженными, с холоду зашедшимися руками простиранное бельишко, — даже и следа от нее не осталось, сломало и затерло. Река заметно поднялась, напружилась, в иных местах, где пониже, даже и с берегами сровнялась, высокому нынче быть половодью.