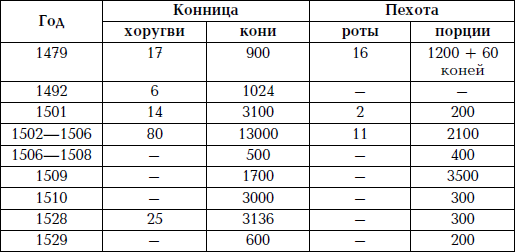

В дальнейшем эта практика получила свое продолжение, хотя нанимаемые ежегодно контингенты наемников никогда не были многочисленны, о чем свидетельствуют данные следующей таблицы.

Таблица 8

Численность коронной «оброны поточной» на южной границе Польши в конце XV – начале XVI в.287

Дело было в том, что содержание наемных рот обходилось недешево и опустошало королевскую казну, и без того не слишком полную. Длительное военное напряжение создавало серьезные проблемы, как это было в начале XVI в., когда тяжелая война с Москвой полностью истощила коронную казну. После смерти короля Александра в 1506 г. долг польской короны составлял 170 000 злотых и преемник покойного Сигизмунд I был вынужден резко сократить численность «оброны поточной»288. Сейм крайне неохотно выделял короне средства на содержание постоянного войска, и подвигнуть его на введение чрезвычайных военных налогов могла только действительная опасность. Так было, к примеру, после того, как в 1526 г. венгры были разбиты турками под Мохачем и сейм, встревоженный возможностью масштабного турецкого вторжения, постановил для содержания наемных войск взять с каждого лана по 16 грошей. Однако уже на следующий год стало ясно, что турки пока не планируют наступление на север, а в 1533 г. с Портой и вовсе был заключен «вечный мир», который действовал почти целое столетие. Естественно, что в этих условиях добиться от сейма значительных средств на содержание постоянной наемной армии было невозможно и в отсутствие серьезной военной угрозы, даже при благоприятной экономической конъюнктуре, коронная казна не располагала средствами для того, чтобы содержать более или менее значительную по численности постоянную армию. В итоге войска «оброны поточной» временами сокращались до минимума – так, в 1536 г. службу на границе несли всего лишь 7 пехотных рот с числом ставок 500 и 22 конных хоругви (1595 коней), а в 1540 г. – 7 рот с 500 ставками и 28 хоругвей с 2490 конями289. Этих сил вкупе с частными армиями магнатов в принципе хватало для того, чтобы отражать набеги небольших татарских отрядов.

Большего же на то время ожидать было невозможно. Нельзя было требовать от польско-литовского общества того, чего не было ни в Испании, ни во Франции или Священной Римской империи. Военная революция стоила недешево, а польская корона была весьма ограничена в средствах. Получить дополнительные деньги можно было только с согласия сейма, однако последний крайне неохотно шел на установление новых налогов на содержание наемной армии и вообще на какие-либо перемены в этой сфере. Так, в 1477 г. Я. Остророг предложил реформировать армию Польского королевства, сделав службу в армии достоянием всех свободных людей, определив характер ее имущественным цензом. Города же должны были нести техническую службу, поставлять артиллерию, порох и готовить обозы. Однако сейм провалил эту реформу, так же как попытки Александра Ягеллончика и Сигизмунда Старого в начале XVI в. мобилизовать хлопов (зависимых крестьян) на военную службу и восстановить городскую милицию. Не получил поддержки и проект реформы примаса Я. Лаского (1513–1515 гг.), предложившего отменить посполитое рушение, заменив его постоянным налогом со шляхты для найма наемников290. Однако это было практически невозможно. Как отмечали современные польские историки, на рубеже XV–XVI вв. в Польше сложилось политическое равновесие между королем, магнатерией и шляхтой, которое препятствовало введению каких-либо принципиальных новшеств в сфере управления государством291. Яркий пример тому – решение Радомского сейма 1505 г., который ввел принцип «nihil novi» («ничего нового»). Этот принцип был закреплен в своде законов 1506 г., составленном по инициативе коронного канцлера Я. Лаского. Теперь без согласия шляхты корона не имела права вводить какие-либо новшества, способные каким-либо образом ущемить ее интересы.

В итоге польская корона, вынужденно довольствуясь достигнутым, пыталась решать серьезные внешнеполитические задачи весьма немногочисленными силами. При этом, указывали польские историки, «…ни с финансовой, ни с военной точки зрения Речь Посполитая была не в состоянии сделать необходимое усилие, чтобы воплотить в жизнь возможности, которые открыла перед ней династическая политика Ягеллонов». Это представляется тем более странным, учитывая, что государство Ягеллонов имело все необходимые людские, финансовые и материальные ресурсы для того, чтобы стать настоящей империей. Однако этого не произошло. Почему? Польские авторы полагают, что первопричина находится в той самой политической системе, которая формировалась в Польско-литовском государстве в это время и которая была неспособна вести широкомасштабную экспансию посредством военной силы292. Создание мощной армии, способной стать надежным инструментом этой экспансии, неизбежно должно было привести к усилению королевской власти и нарушению того баланса, что сложился в отношениях между нею, шляхтой и в особенности аристократией. Готова ли была последняя пойти на это? Дальнейшее развитие событий дало однозначный ответ на этот вопрос.

§ 2. Завершение первого этапа военной революции в Речи Посполитой. Реформы Стефана Батория и Владислава IV

Анализ особенностей развития военного дела в Польше и Литве в позднем Средневековье показывает, что Речь Посполитая, безусловно, вступила, хоть и с небольшим запозданием против ведущих держав Западной Европы, на первый этап военной революции и успешно продвигалась по пути накопления количественных изменений в военном деле и создания усовершенствованной с учетом последних новинок тактики и военных технологий традиционной военной машины. Еще раз подчеркнем, что, по нашему мнению, преобладание в структуре польско-литовской армии того времени конницы вовсе не означало серьезного отставания Речи Посполитой от, к примеру, Франции или Испании. Польско-литовская военная элита подходила к восприятию западноевропейского военного опыта весьма избирательно, с учетом местных реалий, характера ТВД и потенциального противника и в итоге заложила основы собственной, весьма оригинальной модели развития военной революции. Однако при всех успехах, достигнутых поляками в усвоении и применении на практике последних военных новинок из Западной Европы, не стоит забывать о том, что большую часть 1-й половины XVI в. Польша вела боевые действия, как бы сейчас сказали, «малой интенсивности». Наиболее опасным ее противником были крымские и буджакские татары, регулярно совершавшие набеги на южные области Польского королевства. Серьезных войн, требовавших значительных усилий и затрат, корона (в отличие от Литвы) после 1522 г. и вплоть до 60-х гг. XVI в. не вела и проверить действенность созданной военной машины в большой войне не было возможности. Польская знать и шляхта не видели необходимости что-либо серьезно изменять и далее накачивать военные мускулы. Нужна была хорошая «встряска», мощный толчок, который подвиг бы правящую элиту Польши и Литвы к переменам, в том числе и в военной сфере.

Эта встряска пришлась на середину XVI в. Ситуация вокруг Польско-литовского государства, в особенности Великого княжества Литовского, резко обострилась. Молодой и честолюбивый московский государь Иван IV возложил на себя царский венец и недвусмысленно заявил о своих претензиях на гегемонию в Восточной Европе, а для начала попытался закрепиться на берегах Балтики, в Ливонии. В Крыму к власти пришел не менее честолюбивый хан Девлет-Гирей I. Несмотря на заключенный мир с Османской империей, турецкая угроза не сходила с горизонта, и пусть сам Сулейман I не собирался вторгаться в пределы Польско-литовского государства, однако его вассалы, волошский воевода Стефаница и его брат Ильяш, белгородский санджакбей, были не прочь отомстить за обертынскую неудачу и пограбить владения Сигизмунда II. Дипломатические попытки разрядить неблагоприятную ситуацию, не допустить возникновения большой войны не имели успеха, особенно в отношении с Россией. Сигизмунд и паны-рада Великого княжества Литовского категорически отказывались признать за Иваном царский титул, что не могло не вызвать сильнейшего неудовольствия в Москве. Война была неизбежна, и она не заставила себя долго ждать. В 1558 г. посланные Иваном IV войска вторглись в Ливонию и подвергли ее опустошению. Началась Ливонская война, в свою очередь, вызвавшая 1-ю Северную войну 1563–1570 гг. Эти войны привели не только к перекройке карты Восточной и Северо-Восточной Европы, но и к серьезным переменам в устройстве вооруженных сил Польско-литовского государства.