Впрочем, вполне возможно, что основанием «либерализма» кардиналов Барберини и Каэтано служила их убежденность в том, что никакие научные теории не могут претендовать на отражение реальности в силу тезиса о божественном всемогуществе (о чем подробнее пойдет речь в следующем разделе). Допустим, что в будущем появятся новые доводы в пользу теории Коперника. Однако для последователей «волюнтаристской» теологии это мало что меняет, поскольку никакая научная теория не способна раскрыть божественный замысел, а потому не может претендовать на истинность. Иными словами, никакие научные построения ничего не доказывают и не выявляют никаких причинно-следственных связей. Кроме того, если все «доказательства» физической истинности гелиоцентрической теории могут быть отброшены a priori на философских и теологических основаниях, а также по соображениям здравого смысла, то о чем тогда вообще беспокоиться?!

О Маффео Барберини, ставшем в 1623 году папой под именем Урбана VIII, речь пойдет далее. Что же касается Бонифацио Каэтано485, то это был весьма образованный прелат, живо интересовавшийся астрономией и астрологией. В начале 1616 года (а возможно, и ранее) он обратился к доминиканцу Томмазо Кампанелле, находившемуся тогда в неаполитанской тюрьме, прося того высказать свое мнение по поводу взглядов Коперника и Галилея на строение Вселенной. Как вспоминал позднее сам Кампанелла (в письме Урбану VIII от 10 июня 1628 года): «Я написал “Apologeticus pro Copernico et Galilaeo” по просьбе кардинала Бонифацио Каэтано, когда в инквизиции спорили о том, является ли их (то есть Коперника и Галилея. – И.Д.) мнение еретическим»486. На вопрос Каэтано Кампанелла ответил небольшим трактатом, который был издан в 1622 году во Франкфурте протестантским издателем Тобиасом Адами. По-видимому, Адами и дал этому сочинению название «Apologia pro Galileo». Я не буду здесь детально рассматривать взгляды и аргументацию Кампанеллы, замечу только, что в Apologia он защищал не столько гелиоцентризм, к которому этот почитатель Телезио вряд ли относился с симпатией и тем более с пониманием, сколько интеллектуальную свободу вообще и право ученого высказывать свои взгляды в частности.

Возвращаясь к Каэтано, следует отметить, что само желание кардинала разобраться в научной стороне дела и получить информацию о предмете спора говорит, как выразился Фантоли, «об интеллектуальной честности Каэтано»487. Видимо, не случайно, что именно Каэтано было поручено внести необходимые исправления в текст «De Revolutionibis». Однако исполнить это поручение кардинал не успел, он скончался 29 июня 1617 года.

Что касается Беллармино, то тот, видимо, согласился с доводами Барберини и Каэтано. Во всяком случае, в тексте декрета, как, кстати, и в увещании Галилея, термин «еретическая» по отношению к теории Коперника не фигурировал. Формулировка декрета («ложное и целиком противное Священному Писанию пифагорейское учение») явилась результатом компромисса между теми кардиналами, которые (вместе с Павлом V) поддерживали квалификацию коперниканского учения, данную «отцами-теологами», и теми, кто не считал это учение еретическим.

Уместно привести еще одно свидетельство, относящееся к рассматриваемым событиям. 8 июня 1624 года Галилей писал князю Чези:

Вчера [кардинал] Цоллерн отбыл в Германию488. Он сказал мне, что накануне имел разговор с его святейшеством о Копернике и упомянул, что все еретики (имеются в виду протестанты, то есть Цоллерн решил сыграть на межконфессиональных распрях, мол, раз те гелиоцентризм принимают, то как бы Римской курии не попасть в неловкое положение, если это учение окажется-таки истинным. – И.Д.) придерживаются этого (то есть коперниканского. – И.Д.) мнения и считают его наиболее достоверным (что, конечно, было неправдой, но когда добиваешься чего-либо от святейших мира сего, правду по– следним сообщать необязательно. – И.Д.) и что нам поэтому надлежит в любых наших определениях по этому вопросу проявлять сугубую осторожность. На это святейший отец (быстро сообразивший, куда клонит кардинал. – И.Д.) заметил, что Святая Церковь не осуждала эту теорию как еретическую и не намерена это делать впредь, она только указала «на известную опасность этой теории. Однако не следует бояться того, что когда-либо будет доказана ее истинность»489.

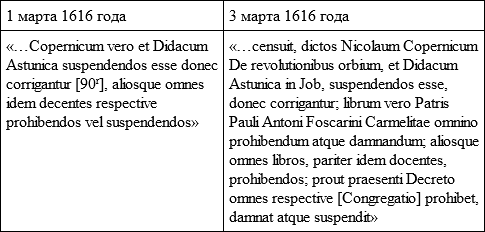

В-третьих, обращают на себя внимание также некоторые текстологические изменения, приключившиеся с декретом. Как отметила Фельдхей, «существует различие между документом зачитанным (1 марта. – И.Д.) и подписанным (3 марта. – И.Д.) …Согласно зачитанной версии, эти книги (то есть «все прочие [книги], кои учат тому же», что и трактаты Фоскарини, Коперника и де Цуньиги. – И.Д.) должны быть “соответственно полностью или на время запрещены”. Согласно же подписанной версии, они все должны быть “запрещены”»490. Полагаю, однако, что доктор Фельдхей здесь не совсем права. Сопоставим соответствующие тексты:

Как видим, в подписанном декрете suspendendos относится к книгам Коперника и де Цуньиги, а prohibendum и damnandum – к «Lettera» Фоскарини, как и в первоначальном варианте декрета, зачитанном 1 марта. Что же касается «прочих книг, кои учат тому же», то эта фраза («aliosque omnes libros, pariter idem docentes») из подписанного варианта примыкает к предыдущей, то есть речь в ней идет о сочинениях типа «Lettera» Фоскарини. А что касается прокоперниканских работ вообще, то они, согласно последней констатации – «рrout praesenti Decreto…», – могут быть как полностью запрещены, так и временно (donec carrigantur) изъяты из обращения.

Таким образом, никаких принципиальных расхождений в приведенных текстах нет, но известная неопределенность в подписанном тексте действительно имеется, поскольку слово omnes в заключительной части цитированного выше фрагмента должно, строго говоря, относиться – при том, как построена фраза – лишь к сочинениям типа опуса Фоскарини, а не к тем, авторы которых не ставили своей задачей согласовать экзегезу Писания с «пифагорейским учением». Но что в самом деле вызывает недоумение, так это версия того же декрета, появившаяся в очередном сводном Индексе, опубликованном в 1619 году (Edictum librorum qui post Indicem fel. rec. Clementis VIII prohibiti sunt). Там мы не находим никаких альтернатив типа prohibet, damnat atque suspendit, там с солдатской прямотой было заявлено, что libri omnes docentes mobilitatem Terrae et immobilitatem Solis запрещаются, то есть запрет стал всеохватным, без всяких там donec corrigatur.

Поразительно, что Галилей уже 6 марта 1616 года в письме Курцио Пиккене, госсекретарю великого герцога тосканского, проявил удивительную осведомленность о том, какие именно изменения предполагалось внести в книгу Коперника

…Из предисловия[-посвящения] Павлу III, – писал Галилей, – будут изъяты десять строк, в которых Коперник говорит о том, что его учение, как он полагает, не противоречит Писанию. Как я понимаю, они могут убрать по слову там и сям (una parola in qua e in là), где два или три раза он называет Землю звездой (sidus). Исправление этих книг поручено его высокопреосвященству кардиналу Каэтано. Другие авторы не упоминаются491.

Действительно, исправления, внесенные Франческо Инголи492, бывшим помощником кардинала Каэтано, в целом носили именно тот характер, о котором писал Галилей493. События развивались следующим образом.