Для Семевского преступление и наказание являются предпосылками или условиями рассказа, Толстой же извлекает из пучины доносов, памятных записок, протоколов допросов, приговоров и признаний программу нового литературного языка. Попрание закона, совершение актов насилия, калечение тела – это нужно Толстому, ибо только так «художественная фраза появляется как выражение системы жестов»[120] и свободный от жестов литературный язык вспоминает о своих истоках. Толстой решительно обостряет конфликтные отношения жеста, риторики и закона. Он ищет соприкосновения жеста со словом там, где слово стоит у порога смерти. Он извлекает экспрессивную речь жеста из наполненного болью изувеченного тела, он вдыхает новую жизнь в мертвый книжный язык посредством выражения высшей муки. Тем самым в качестве модели исторической литературы он устанавливает систему записи, строже и жестче которой едва ли можно что-нибудь представить, – акты юридического дискурса, в которых пытка облагорожена до пособия по литературному стилю. Так Толстой устанавливает мучительное родство насилия и жеста, позволяющее истории как res gestae быть рассказанной в gestus и над которой всегда довлеет закон, карающий слово и ломающий тело.

3.2. Глоссолалия: жестовый танец языка – органа тела [121] (Андрей Белый)

В отличие от насильственного историцизма Толстого поэтика символизма приходит к лингвистическим моделям связи руки и рта в танцевальной манере. Главным образом это относится к яфетической гипотезе, согласно которой рука формирует язык. Там, где в палеолингвистической перспективе рот оказывается продленным конечностями, в поэтологической перспективе рука притягивается обратно ко рту, чтобы акт артикуляции возник как звуковой жест. Поэтика звукового жеста разрабатывалась прежде всего в исследованиях Андрея Белого. Как и Марр, Белый исходит из этимологического родства языка – системы речи и языка – органа тела. Однако из этой этимологии Белый выводит теорию жестов языка-органа. Согласно этой теории, не рука есть язык-орган, а, наоборот, язык-орган есть рука. Локализуя жест в артикуляции и обнаруживая жестологию тела в фонологии звуков, Белый вносит заметное изменение во все модели жестологии.

Мысли о жесте пронизывают поэтику Белого, начиная с ранних сочинений и до опубликованных в конце 1920-х годов исследований по диалектике ритма. Спектр этой идеи простирается от интонационного импульса произведения до жеста ритма и далее к сюжетообразующему и семантическому жесту. Понимание жеста редко ограничивается телесным движением, но даже в «сублимированных» формах, для которых важны прежде всего динамика и эффект подвижности, можно выявить след motus corporis.

Когда Белый говорит о характерном для звукового языка экспрессивном движении руки, он стремится задействовать жестовые корни формирования речи, чтобы в кинетике motus и gestus, сопровождающей и дополняющей речь, найти потерянную динамику слова и фонетических законов артикуляции. Таким образом, его новый кинетологический подход к теории языкового жеста нигде не смыкается с моделями actio, в которых используются телодвижения, или же, например, с алфавитом глухонемых. Белый проектирует форму интраорального жеста, адресованного одновременно глазу и уху. Он локализует жест во рту, не перенося вербальную речевую способность со рта на руку, а помещая руку и ее манипуляции в полости рта. Тут язык-речь возникает из звуков как «тончайшее тело» и в своем языковом образе становится воспринимаемым в качестве подвижного тела. В отчасти христологических формулировках мимика и жестика звука скрещиваются у Белого как контуры слова, становящегося плотью: «Слово сознания должно иметь плоть. Плоть должна иметь дар речи. Слово должно стать плотью»[122]. Но эта плоть обладает прежде всего языком-органом, каковой есть рука.

Для этой поэтологии жеста характерны два момента. Первый связан с концепцией жестового характера всякого живого слова, которая была сформулирована Белым в работе «Магия слов» (1909). Второй состоит в музыкальном, ритмическом движении слова и, в частности, в учении об эвритмии, отсылающем к понятию эвритмии как «видимой речи или песни»[123] Рудольфа Штайнера. Будучи искусством обратного превращения движений языка-речи в движения тела, эвритмия делает «телодвижения действительным языком» и тем самым также видимым внешним выражением[124]. Язык без жеста непременно остается неполным, более того, незавершенным. Лишь через жест человек получает возможность полной артикуляции: «Когда смотрят на человеческую руку, то она имеет лишь один смысл, если может не только пребывать в покое, но приходить в движение, хватать, двигать, трогать и т. д. Все возможности движения, заложенные в организме, образуют ровно такой же язык, что и звуковой»[125].

Ритмическое движение слов и живой звуковой жест образуют у Белого основание теории стиха. Ее главные черты изложены в сочинении «О ритмическом жесте» (1917). Здесь обозначен отказ от ранних, ориентированных на морфологию исследований версификации в пользу физиологического учения о стихе, в котором ритм понимается как живая пульсирующая линия. Ядро этого учения выражено в подзаголовке названного сочинения: «Ритм есть жест»[126]. Эта формула, будучи здесь кратким тезисом, проясняется лишь в последующем эссе «Ритм и смысл» (1917): жест может быть рассчитан и визуализирован как линия жизни или кривая: «Ряды строф дали бы нам ряды сумм; и графическая линия, построенная на суммах, дала бы нам: жест кривой ритма»[127]. При этом всякая жестовая кривая тесно переплетена с семантикой текста, хотя и не отображает его содержания, – она «безо́бразно зрима»[128]. В этом состоит существенный момент поэтологии ритмического жеста у Белого: жест входит в «образность речи» и теснит или «оттеняет… гирлянду из образов». И хотя жестовое движение ритма может быть изображено как кинетограмма стиха, жест не получает точного образа, остается «вне-форменен» и «вне-образен».

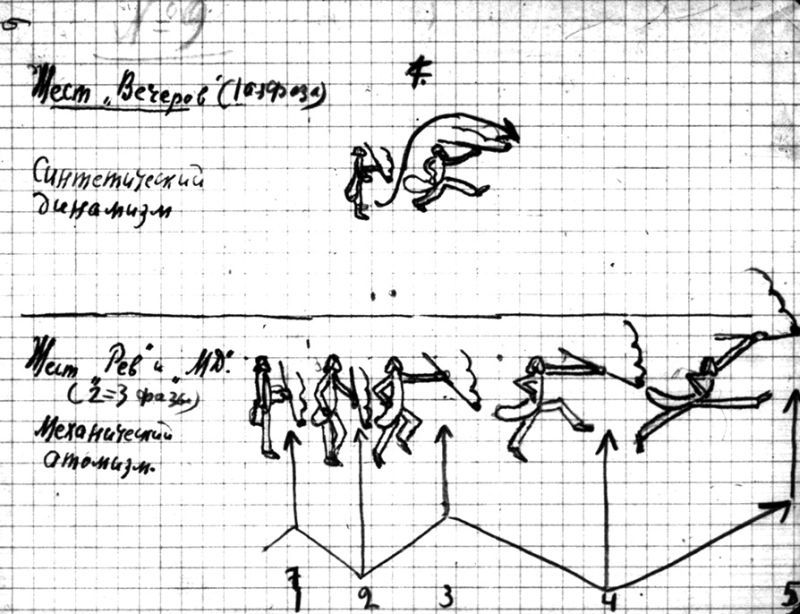

Ил. 12 a – б. Иллюстрация из книги: Белый А. Мастерство Гоголя. Набросок предыдущего рисунка из рукописи «Мастерства Гоголя» Белого

Белый до конца своей жизни расширял корпус жестово-ритмических исследований, распространив их в конце концов и на прозу, с тем чтобы раскрыть функции жеста в композиции текста и образовании сюжета. Так, в своей работе о Николае Гоголе («Мастерство Гоголя», 1934) Белый отмечает, что для второй фазы творчества Гоголя характерно «распыление жеста на атомы», так что в результате происходит разрушение риторической насыщенности и связности сюжета.

Распад – результат разложения, переполненного пентонами и ими надутого тела, разъятое в десять моментов движение идет вперебивку с диалогом; атомы жеста даны между фразами; фраза – звучащая пауза; лента калейдоскопа замедлена вдесятеро; она не сливает моменты жеста друг с другом; толчок и перерыв[129].

Взлом последовательности жестов, их фрагментация и разложение показывают ту или иную фигуру в отдельном снимке, в «фотографии жеста». Не будучи составлены друг с другом и не получая единства в «синтетической динамике», фигуры эти телесно захвачены в жестовом окаменении (см. ил. 12 а – б)[130]. Уже вне связи со специфичной для Гоголя жестологией решающее значение приобретает то, как с помощью терминологии, выработанной явно в связи с техникой монтажа Эйзенштейна, Белый трактует жест как неотъемлемую часть повествования: в качестве интегрального композиционного элемента повествования жест существенно определяет его структуру.