Подлинной целью Белого было понятие звукового жеста. Белый позаимствовал это понятие у Вундта, придав ему гораздо более широкое значение. «Психология народов» Вундта вызвала в дореволюционной России большой резонанс, также с большим интересом были восприняты и его рассуждения, касающиеся языка телодвижений. Например, Фаддей Зелинский, написавший работу о Вундте еще в 1902 году, посвятил понятию звукового жеста большой раздел во втором томе своей книги «Из жизни идей» (1911). В отношении звукового жеста Зелинский говорит прежде всего о том, что слово следует воспринимать не только в связи с его акустической природой и в ее пределах, но, наряду с его звуковой структурой, необходимо исследовать также физическую или даже физиогномическую структуру, чтобы, отталкиваясь от координированной работы мускулов рта и лица, интерпретировать звуковую речь как «прямой коррелят» языка жестов[131]. Эту мускульную координацию можно постичь только тогда, когда в слове обретает значимость не столько изолированный феномен звука, сколько звуковой жест: процесс, в котором ребенок учится координировать между собой акустическое и артикуляционное ощущение, указывает на то, что конкретная «звуковая физиономия» слова есть результат моторных иннерваций, происходящих при артикуляции[132].

С работами Евгения Поливанова понятие звукового жеста проникает еще глубже в поэтику авангарда. В 1919 году Поливанов публикует небольшую статью «По поводу „звуковых жестов“ в японском языке»[133], в которой проводится различие между естественными и символическими жестами. От них отделен третий тип – потенциально-естественный, который с помощью определенных мимических признаков прорывается из символическо-конвенционального регистра в область мотивированных телодвижений и становится в таком качестве общепонятным. Потенциально-естественный жест – это больше чем просто посредник между двумя формами телодвижений, он является переходом в область звукового жеста. Поливанов ставит вопрос о том, существуют ли звуковые сочетания, которые были бы общепонятными и которые, следовательно, можно было бы назвать по аналогии звуковыми жестами? Его исследование ограничивается все же группами ономатопоэтических слов и тем самым лингвистической категорией, которая часто привлекается как в теориях происхождения языка, так и в спекуляциях на тему языковой подражательности. Поливанов не существенно отклоняется от такого рода моделей, когда указывает, с одной стороны, на специфические эстетические качества ономатопоэтических слов с их повышенной чувствительностью к сочетанию звуков и, с другой стороны, локализует источник звукового жеста в детской речи, то есть на стадии развития речи, из которой обычно и извлекаются аналогии для глоссофилогенеза. Однако подход Поливанова значим в силу того, что он в меньшей степени пытается привязать речевые и артикуляционные явления к феноменальному опыту звучания, окраски, фактуры или моторики, но, скорее, стремится к их пониманию в качестве речевых явлений, вызванных жестами. Звуковые жесты не имитируют шум, они его трансфигурируют – нередко даже посредством силлабического удвоения. В таких редупликациях и трансфигурациях они проживают речь как звуковой опыт, в котором остается доступным для восприятия изначальный субстрат выразительного телодвижения. С транспозициями и трансфигурациями устаревшая ономатопоэтическая теория вступает в стадию, когда в артикуляции усматривается жест речевого аппарата телесной мимики, понимание же того, чем может быть мимическое выразительное движение, при этом существенно меняется.

В этой резонансной среде появляются исследования Белого, посвященные звуковому жесту. В «Глоссолалии» (1922) – «поэме о звуке» – Белый предлагает аналогию звукового жеста и жеста руки, которая основывается на близком родстве речевого и звукового образов. «Глоссолалию» называют «своеобразным русским вкладом в индоевропейские исследования», поскольку Белый привлекает современные ему теории из области индоевропеистики для того, чтобы построить этимологические и фонетические отношения родства[134]. После своего возвращения из Швейцарии Белый работает над рядом статей для «Скифов» – среди них и объемное исследование «К звуку слов», которое позднее войдет в законченную и опубликованную уже в Берлине «Глоссолалию»[135]. Ее исходный пункт – образ жестикулирующего оратора, которого мы только видим, но не слышим, ибо «наблюдая оратора, видя жесты его и не слыша вдали содержания его речи, мы можем, однако, определить содержание это по жестам, как „страх“, „восхищение“, „негодование“, мы заключаем, что речь, нам неслышная, есть „нечто восхищенное“ иль „страшное“»[136].

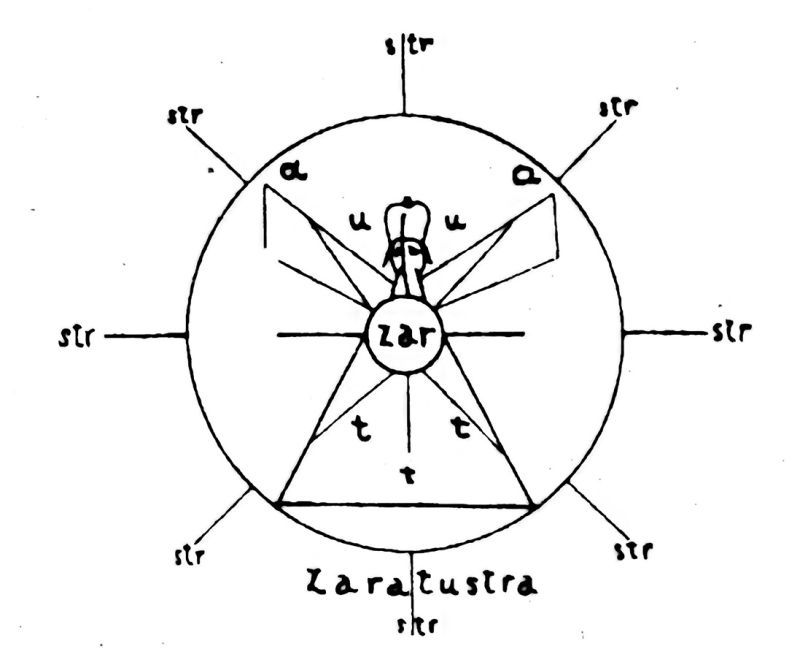

Ил. 13

Хотя этот пассаж отсылает к пантомимической власти оратора и его выразительной силе, представленным в античном учении об actio, Белого мало интересует античный топос жеста как перформативного универсального языка, чья немая очевидность может даже превзойти по точности высказанное слово. У него речь идет об обнажении картины речи, скрытой под лингвистической рационализацией и происходящей из «старого мира». В звуках «вписаны картины», которые могут быть оформлены движением, цветом, яркостью, интенсивностью, динамикой и гармонией, картины говорения, которые отсылают к потерянному жестовому и мимическому качеству звука[137]. Ибо звук был когда-то не чем иным, как «движением гортани», а оно, в свою очередь, не чем иным, как жестом:

Так же звук я беру здесь, как жест, на поверхности жизни сознания, – жест утраченного содержания; и когда утверждаю, что «Сс» – нечто световое, я знаю, что жест в общем верен, образные импровизации мои – суть модели для выражения нами утраченной мимики звуков[138].

Всякую гласную и всякую согласную Белый изучает фоно-жестологически в связи с композицией цвета, динамики и движения и предлагает обширную звуко-мимическую систему. Так, звук [а] – «белый, летящий открыто», его выражают «многообразия раскрытия рук», в [i], напротив, «синева, вышина», ему соответствует «жест воздетой руки с приподнятым пальцем», [е] – «желто-зелен», здесь «душа, рассуждая, колеблется в перекрещенности рук», в «красно-оранжевом» [о] артикулированы «объятия»[139]. Если составить звуки в слова, то из звукового образа, например из имени «Заратустра», возникает определенная фигура (ил. 13).

Выбор этой фигуры не случаен. В фрагменте 216 работы «Человеческое, слишком человеческое» (1878) Ницше указывает на соединения жеста и звуковой символики. В неосознанном, непроизвольном подражании телодвижений Ницше видит предварительную стадию последовательной абстракции кинетического миметизма. Она приводит к появлению конвенциональной символизации жестов в «языке тональных знаков», который сопровождает осознанное говорение, чтобы затем полностью сойти на нет. Однако след жестового праинстинкта остается вписанным в символический, «абсолютный» акт речи[140].

Ил. 14. «…то все происходит во рту»

Придавая телу конфигурацию языковой картины, Белый прежде всего стремится синхронизировать движения языка (органа тела) и руки в акте речи. Это хорошо видно в описании артикуляции слова «луна»: