Вторая особенность: чаще всего на вазописных сюжетах удар копья «обратным хватом» (острие копья находится со стороны мизинца держащей копье кисти), а удар меча – от уровня пояса (прокалывающий). И все это – статика, когда вазописец не отражает особенности боя, а копирует каионические изображения, которые лишь схематично передают память о неких исторических или легендарных событиях.

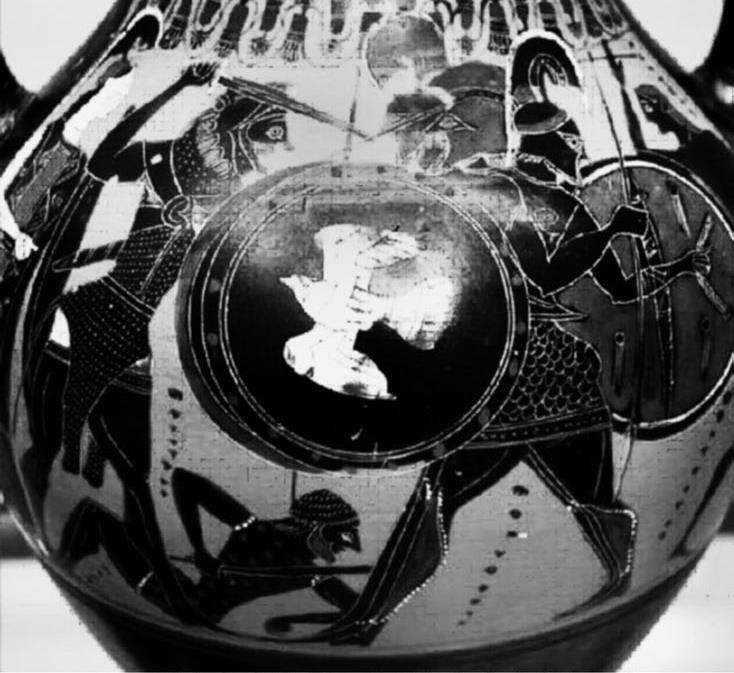

Лишь изредка мы можем различить какой-то прием боя. В данном случае на образце вазописи мы видим, как воин наступает на ногу своему противнику, заставляя его упасть на колено и развернуться к нападающему спиной.

Последний прием – из древнейших. Об этом свидетельствует одна из костяных пластинок Спарты (иллюстрация из книги Ю.В. Андреева «Архаичная Спарта»), где герой (Персей?) убивает Горгону, наступив ей на ногу.

Важно заметить, что в древнегреческих изображениях нет никаких приемов использования щита. Разве что мы можем предположить, что перед нанесением удара копьем не от уровня груди, а сверху, воин отбивает такой же удар противника, отводя его копье в сторону щитом и одновременно «раскрываясь» для своей атаки.

Один из приемов, который редко встречается в вазописи, – удар копьем под щитом в бедро противника. В данном случае удар оказывается обоюдным. Вероятно, удар под щитом по ногам противника применялся и с использованием меча.

Щиты, как мы видим, изображались довольно крупными. Можно с уверенностью сказать, что воины использовали их и для того, чтобы сбить противника с позиции, вывести из равновесия, ударив плоскостью щита, и для того, чтобы нанести удар кромкой щита, скажем, в выставленную ногу противника. Наверняка щит позволял сделать «уход вниз», сгруппировавшись под щитом и нанося удар копьем или мечом по ногам противника. Но все же главная функция таких больших щитов – защита от стрел и дротиков и прямых ударов колюще-рубящего оружия с ближней дистанции. Во времена Пелопонесской войны щиты дополнялись специальной «занавесью» в нижней части щита, чтобы прикрыть от стрел еще и ноги. Ведь искусство лучников было на очень высоком уровне – со времен, когда Ахилл был поражен в голень стрелой Париса. Такое попадание стрелой в «Илиаде» не единственное, и можно с уверенностью сказать, что подобное применение лука против тяжеловооруженных воинов было повсеместным.

На многих вазописных рисунках видно крепление рукояток щита. Видно, что щит удерживался по большей части лишь предплечьем. В лучшем случае он дополнительно подпирался плечевым суставом. Следовательно, щит неустойчив, и может быть поколеблен ударами в области, которые дальше всего от удерживающего его предплечья. Удар в верхнюю или нижнюю часть щита может «продавить» его, открыв противника для нанесения ему ущерба.

Для виртуозов боя с использованием щита наверняка были уловки, которые можно натренировать, если применять крепление щита на лямке, наброшенной на шею. Именно так носили тяжелые щиты микенские греки. При необходимости такой щит можно закинуть за спину, подставить его под удар противника и атаковать его с разворота. Элементы таких уловок были продемонстрированы в фильме «300», который в целом больше похож на комикс. Заметим, что спартанские щиты были деревянными, обтянутыми кожей. Лишь в некоторых местах щит дополнялся бронзовыми накладками (центр, кромка, область удерживающего щит предплечья). Поэтому щит был относительно легким, и им можно было манипулировать в бою.

В «Илиаде» Гомер не раз натуралистически описывает финалы поединков на поле боя. Несмотря на применение больших щитов, смертельное ранение воины часто получают в лицо. Потому что глаза за щитом во время боя спрятать невозможно. Удар копья над щитом или в верхнюю часть щита дойдет до цели, если щит не будет вовремя поднят до уровня, когда этот удар придется на центр щита. Но в этом случае открывается нижняя часть тела. И поэтому гомеровские герои часто гибнут от удара копья в живот. Можно предположить, что удары чередовались – выше щита, ниже щита. Соответственно, удар сверху мог предполагать выпрыгивание (как это показано в фильме «Троя», где Ахиллес мгновенно заканчивает поединок, в прыжке нанеся сопернику колющий удар над щитом) или уход вниз – вплоть до опускания на колено.

Греки могли практиковать «спортивные» поединки с оружием. Но, судя по всему, они не были популярны. Единственный подобный эпизод Гомер описывает во время погребальных игр памяти Патрокла. Поединок Диомеда с Аяксом останавливают, чтобы воины не нанесли друг другу тяжелых ранений. Видимо игровой поединок довольно быстро перешел в суровое соперничество.

Нет сомнений, что воинское сословие греков доводило искусство обращения с оружием до совершенства. Ведь им приходилось постоянно воевать – в качестве агрессора, обороняющейся стороны и в беспрерывных междоусобных войнах. Но и спортивные состязания, использующие боевые искусства также были на высоте – в особенности в поздний период Древней Греции, когда поклонение богам и героям в значительной мере заместилось поклонением чемпионам. Павсаний, описывая Элладу II в., своими глазами видел обилие изваяний героев спортивных состязаний. Это говорит о том, что их достижения ценились наравне с воинскими подвигами. Различные виды единоборств были достаточно популярны, чтобы предполагать, что все тонкости техники в рамках установленных правил состязаний были освоены.

К сожалению, до нас не дошли подробные описания древнегреческих единоборств. Мы можем лишь догадываться, что они исчезли вместе с огромным рукописным материалом, вместе с Александрийской библиотекой и многими другими центрами, где хранилось наследие Древней Греции. Уверенность неофитов новых времен, что наследие предков не имеет никакого значения, приводит к таким утратам, которые принуждает человечество заново открывать то, что в древние времена было понято и применено к жизни.

Заключение

История Спарты нам известна лишь фрагментарно. Даже античные авторы пользовались интерпретациями и устными преданиями. В значительной степени источники предвзяты и содержат множество выдумок и домыслов. Это требует расшифровки истории Спарты с привлечением мифологии, данных археологии, анализа достоверности тех или иных текстов и прочих ухищрений.

Самым значительным методологическим шагом при изучении древней Спарты должно стать понимание многообщинности ее населения. Как только мы осознаем, что в Спарте было несколько совместно существующих культов, что диархия была в следствии договора между общинами, многое становится на свои места, а источники разгадываются сами собой.

Вторым методологическим подходом должно быть понимание значительного пласта антиспартанских настроений, которые накладывали отпечаток на античные тексты.