В отличие от Павсания, Эриксимах обращается к природе тела: в здоровом теле здоровый Эрот. Ибо здоровое и больное непохожи, а значит, стремятся к непохожему. А дело врачевателя – «угождать хорошему и здоровому началу» и противодействовать безобразному. Врачевателю необходимо различать среди вожделений тела прекрасные и дурные, создавая нужные вожделения там, где они должны быть, и удаляя ненужные. Но этого мало. Эриксимах видит подчиненность Эроту также гимнастики, земледелия и музыки. «Музыкальное искусство есть знание любовных начал, касающихся строя и ритма». И здесь, как утверждает оратор, необходима умеренность, и тогда удастся избежать двойственности любви, о которой говорил Павсаний. Потому что всюду присутствуют оба Эрота, и их нужно принимать во внимание. Когда противоположными началами (например, теплом и холодом, сухостью и влажностью) овладевает «умеренная любовь», то они сливаются друг с другом гармонично и это приносит людям, животным и растениям пользу. И это видно на примере климата. Если же погода попадает под власть Эрота-насильника, он все губит и портит. Также и «всякое нечестие возникает обычно тогда, когда не чтут умеренного Эрота, не угождают ему, не отводят ему во всем первого места, а оказывают все эти почести другому Эроту, идет ли речь о родителях – живых ли, умерших ли – или о богах». Гадания и жертвоприношения позволяют «следить за любящими и врачевать их», гадание – «творец дружбы между богами и людьми, потому что оно знает, какие любовные вожделения людей благочестивы и освящены обычаем».

Эриксимах находит-таки единственного полезного Эрота, «который у нас и у богов ведет ко благу, к рассудительности и справедливости, – этот Эрот обладает могуществом поистине величайшим и приносит нам всяческое блаженство, позволяя нам дружески общаться между собой и даже с богами, которые совершеннее нас».

Получается, что Эриксимах приходит к монотеизму: все в мире определяется Эротом – двумя его разновидностями. Все плохое определяется «плохим Эротом», все хорошее – «хорошим Эротом». Тогда всякий смысл в прочих богах исчезает: они все зависимы от Эрота.

Сатиризм (Аристофан)

Путаная речь Эриксимаха как нельзя лучше предваряет речь Аристофана, который доводит рассуждения до абсурда, фактически насмехается над философскими и мифологическими понятиями об Эроте и обо всем предмете беседы.

Прочихавшийся Аристофан сразу начинает шутить, как и положено комедиографу, но Эриксимах предупреждает его от зубоскальства. Аристофан напускает на себя серьезность и обещает постараться не стать посмешищем. Он решительно собирается объяснить мощь Эрота, потому что Эриксимах и Павсаний об этом сказали недостаточно. При этом Аристофан забывает Федра, который начал состязание в красноречии. Хотя именно Федра Аристофан и собирается опровергнуть, представив любовь не чем-то божественным, а остаточным явлением после эпохи, когда человек был целостной личностью.

Аристофан как будто придумывает на ходу некую человеческую предысторию, когда люди были трех полов: не только мужчины и женщины, но и андрогины, соединявшие в себе признаки обоих полов. Всем этим существам дается фантастическое описание: «Тело у всех было округлое, спина не отличалась от груди, рук было четыре, ног столько же, сколько рук, и у каждого на круглой шее два лица, совершенно одинаковых; голова же у двух этих лиц, глядевших в противоположные стороны, была общая, ушей имелось две пары, срамных частей две». Передвигался андрогин свободно в любую сторону, но если торопился, то шел колесом: «Занося ноги вверх и перекатываясь на восьми конечностях». И был этот «третий пол» настолько мощным, что пытался даже взойти на небо и напасть на богов. Последнее побудило Зевса к задумке, о которой Аристофан рассказывает в стиле анекдота, приводя будто бы подлинные слова Громовержца: «Я разрежу каждого из них пополам, и тогда они, во-первых, станут слабее, а во-вторых, полезней для нас, потому что число их увеличится. И ходить они будут прямо, на двух ногах. А если они и после этого не угомонятся и начнут буйствовать, я, сказал он, рассеку их пополам снова, и они запрыгают у меня на одной ножке».

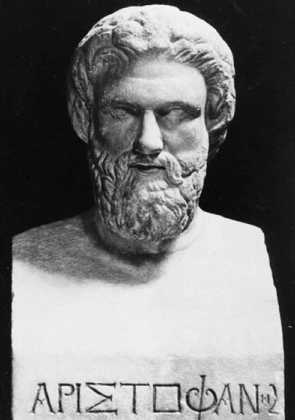

Аристофан

Дальнейшее изложение должно было бы проходить под хохот собравшихся: «Сказав это, он стал разрезать людей пополам, как разрезают перед засолкой ягоды рябины или как режут яйцо волоском. И каждому, кого он разрезал, Аполлон, по приказу Зевса, должен был повернуть в сторону разреза лицо и половину шеи, чтобы, глядя на свое увечье, человек становился скромней, а все остальное велено было залечить. И Аполлон поворачивал лица и, стянув отовсюду кожу, как стягивают мешок, к одному месту, именуемому теперь животом, завязывал получавшееся посреди живота отверстие – оно и носит ныне название пупка. Разгладив складки и придав груди четкие очертания, – для этого ему служило орудие вроде того, каким сапожники сглаживают на колодке складки кожи, – возле пупка и на животе Аполлон оставлял немного морщин, на память о прежнем состоянии. И вот когда тела были таким образом рассечены пополам, каждая половина с вожделением устремлялась к другой своей половине, они обнимались, сплетались и, страстно желая срастись, умирали от голода и вообще от бездействия, потому что ничего не хотели делать порознь. И если одна половина умирала, то оставшаяся в живых выискивала себе любую другую половину и сплеталась с ней, независимо от того, попадалась ли ей половина прежней женщины, то есть то, что мы теперь называем женщиной, или прежнего мужчины. Так они и погибали. Тут Зевс, пожалев их, придумывает другое устройство: он переставляет вперед срамные их части, которые до того были у них обращены в ту же сторону, что прежде лицо, так что семя они изливали не друг в друга, а в землю, как цикады. Переместил же он их срамные части, установив тем самым оплодотворение женщин мужчинами, для того чтобы при совокуплении мужчины с женщиной рождались дети и продолжался род, а когда мужчина сойдется с мужчиной – достигалось все же удовлетворение от соития, после чего они могли бы передохнуть, взяться за дела и позаботиться о других своих нуждах».

От всей этой истории остались «камбалоподобные части». Из двуполых андрогинов мужской кусок охоч до женщин, женский – до мужчин. Оба куска – блудодеи и распутники. Прежде женские особи, давшие теперь женские половинки, стали лесбиянками. Распиленные пополам мужские особи влекутся к мужчинам, «им нравится лежать и обниматься с мужчинами». Аристофан дает гомосексуалистам двоякую оценку: «Это самые лучшие из мальчиков и из юношей, ибо они от природы самые мужественные. Некоторые, правда, называют их бесстыдными, но это заблуждение: ведут они себя так не по своему бесстыдству, а по своей смелости, мужественности и храбрости, из пристрастия к собственному подобию. Тому есть убедительное доказательство: в зрелые годы только такие мужчины обращаются к государственной деятельности». Тем не менее, обычай принуждает их к браку и деторождению.

Что-то здесь наблюдается сходное с современностью – с «голубым лобби» во властных структурах и «климовскими» персонажами.

Приводя данный отрывок из «Пира» в книге «Очерки античной мифологии и символизма» (в несколько ином варианте перевода), выдающийся Алексей Лосев принимает эти слова за позицию Платона и не ощущает иронии, пародии, которая превращает обсуждение в издевку над Эротом, другими богами и глупыми суевериями. И над гомосексуальными отношениями также.

Завершая свою речь, Аристофан предупредил: «Если мы не будем почтительны к богам, нас рассекут еще раз, и тогда мы уподобимся не то выпуклым надгробным изображениям, которые как бы распилены вдоль носа, не то значкам взаимного гостеприимства». И просит Эриксимаха не вышучивать его речь. Действительно, Аристофан не смог выдать искрометной импровизации и стал зануден. Поэтому его размышление никого из участников пира не заинтересовало, и не было прокомментировано. Зато оно с огромным интересом воспринято в последующие века. Иным мыслителям кажется, что это и есть ключевой момент «платонизма». Платон достиг своей цели: скоморошество Аристофана обеспечило его тексту выживаемость в волнах истории, а также отвлекло подавляющее большинство читателей всех времен и народов от основных мыслей «Пира».