Другой пример – из отношений между мужчинами. Мы же не станем отрицать любовь между мужчинами-родственниками, в которой нет никакого эротизма. Как и в дружбе между мужчинами мы не признаем никакого эротизма. У греков родственные отношения, как известно, возникали вовсе не обязательно по кровному родству, но и через ритуал, который можно назвать «побратимство» или усыновление. Примерно об этом говорит и Федр, приводя в пример поступок Ахилла, который узнал, что умрет, если убьет Гектора. Но Ахилл мстит за своего друга Патрокла и принимает смерть. Боги за это отправляют его на Острова блаженных. При этом Федр утверждает, что Ахилл не был влюблен в Патрокла, поскольку был красивее и моложе его (у него «даже борода еще не росла»). В данном случае вопрос о «влюбленности» связывается, как мы видим, не с сексуальным влечением, а с отношениями кумира и поклонника. Кумир Патрокла – молод, красив, силен, отважен. При этом Ахилл чувствует ответственность «за того, кого приручил». Он любит Патрокла как своего верного друга, который старше его по возрасту.

В примерах Федра надо заметить, что присутствие Эрота ничем не подтверждено. Это лишь домысел. Федр на самом деле говорит о любви, верности, дружбе. Причем тут Эрот? Только при том, что он за все эти вопросы «отвечает» – по разумению тех, кто уже забыл все мифологические сюжеты. Ведь в приведенных Федром примерах Эрот не присутствует в явном виде. Его присутствие приходится только предполагать. Как говорится, «из общих соображений».

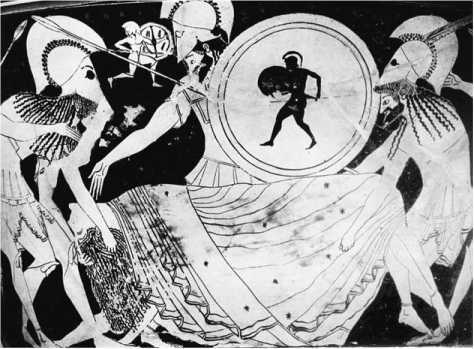

В речи Федра, который в другом платоновском диалоге («Федр») воспевал мужскую дружбу в противовес «влюбленности» в ее гомосексуальном варианте (и Сократ признает это банальностью и переводит разговор на тему о душе, красоте и ораторском искусстве), можно предположить, что Ахилл и Патрокл – партнеры в половых извращениях. В действительности подобная интерпретация (имевшая место уже в античности) не имеет под собой оснований. Патрокл был другом Ахиллу именно в том понимании дружбы, которая имела место у древних греков. Друг – это участник «дружины». Этот перевод греческого etairoi в достаточной мере отражает наличие иерархических отношений в древних мужских сообществах. В дружину молодые люди (kouroi) собираются на основе родства, под которым понимается не только кровное, но и ритуальное родство, обусловленное взаимной клятвой воинов или семейным ритуальным породнением. Именно поэтому дружба «филотэс» имеет происхождение от племенного союза – «филы». И от общего корня, означающего «любовь». Ближние друзья в дружине – не просто соплеменники (etairoi), но и слуги-сподвижники своего вождя (pherapontes).

Патрокл после бегства из Опунта, где он во время игры случайно убил своего сверстника, становится членом etairoi, будучи принят в доме отца Ахилла Пелея в статусе младшего члена семьи (независимо от возраста), что выше статуса раба, но совпадает со статусом слуги, оруженосца, телохранителя. Принятие в семью означает приобщение к родовому культу, а значит – актуальное родство со всеми вытекающими обязательствами. Друг Ахилла делит с ним кров и стол, за смерть друга полагается месть, его тело ни в коем случае не оставляют врагам. Слуга может быть даже наследником своего друга-патрона: не только его имущества, но и определенного статуса в семье. Так, Патрокл в случае смерти Ахилла должен был стать опекуном его сына.

Из сказанного можно сделать вывод, что Федр не в курсе древних обычаев, отраженных в произведениях Гомера. Его рассуждения – своего рода модернизация мифологии, а с нею – и общественных отношений, в которые вносится дух упадка афинской демократии (пир – событие на рубеже 5 и 4 вв. до н. э.) вместе с гомосексуальными аллюзиями. И в наши времена такие аллюзии становятся весьма заметными, отчего текст Платона реинтерпретируется порой до полного безобразия и становится грязным наветом на античную Грецию и платонизм.

Мораль и общество (Павсаний)

После выпавших из повествования других речей слово перешло к Павсанию. Он представил версию разложения мифа: о двух Эротах. И здесь вскрывается тот факт, что Эрот отвечает за мужскую любовь и любовь к мужчине. А женская любовь и любовь к женщине – это дело Афродиты. Павсаний связывает эти два персонажа в их двойственности: «нет Афродиты без Эрота», а раз так, то и Эротов два, как есть две Афродиты – одна дочь Урана (небесная, у нее нет матери) и дочь Дионы и Зевса (пошлая). Таким образом, двум Эротам следует разная похвала (поскольку хвалить надо всех богов, то придется хвалить и пошлых Эрота и Афродиту). Правда, хвалить пошлого Эрота у Павсания как-то не получается. Само же «раздвоение» богов – очень смелый эксперимент, позволительный только с точки зрения очень давней традиции, когда чуть ли ни в каждом полисе были боги с одинаковыми именами, но с разными эпитетами (что говорит и о различии в мифологии). Можно сказать, что это «модернистский» подход к мифу, представляющий собой чистый домысел.

Павсаний говорит: «Не всякий Эрот прекрасен и достоин похвал, а лишь тот, который побуждает прекрасно любить». Ему не хочется хвалить пошлого Эрота, даже если это положено по его божественному статусу. Он фактически меняет тему. Вместо обсуждения достоинств бога, он говорит о полезном и вредном, дурном и благом.

Согласно Павсанию, Эрот пошлый соответствует любви ничтожных людей. Такие, во-первых, любят женщин не меньше, чем юношей; во-вторых, они любят своих любимых больше ради их тела, чем ради души. Здесь можно снова уловить гомосексуальный мотив: пошло любить женщин не меньше, чем юношей (заметим, что речь идет именно о юношах, а не о мужчинах вообще). Тем не менее, возможна и иная интерпретация: презрение к «бабникам», которые ради женских прелестей готовы отказаться от мужского общества, мужской дружбы (которая у греков может называться «любовью»). Греки вообще слабо отличали любовь и дружбу. Особенно, когда дружба была закадычной.

Павсаний полагает серьезное отличие в генетике между небесной и пошлой Афродитой. Небесная связана только с мужским началом, пошлая – с женским и мужским в равной мере. Поэтому любовь небесная от Эрота – это любовь к юношам (то есть, дружба). Это любовь «старшая», она и «не дерзостна» и влечется умом, который больше присущ мужчинам. Павсаний даже полагает необходимым издать закон, запрещающий любить малолетних, которые еще не обнаруживают разума (а таковой возникает «с первым пушком» над губой). В особенности Павсаний беспокоится о проявлении пошлого Эрота в отношении малолетних, выступая тем самым против педофилии. Точно так же запрещено должно быть, с его точки зрения, любить пошлым образом свободнорожденных женщин (то есть, совращать). Может быть, с рабынями в Афинах не очень-то церемонились.

В целом подход Павсания может быть истолкован в духе этики «мужских союзов» – воинских сообществ, где мужская дружба создает опору общины, а потом и государства – всех его социальных элементов. Принижение любви между мужчиной и женщиной в данном случае связано именно с «плотским» характером взаимного влечения. Дружба между мужчиной и женщиной и теперь нечто редкостное и не вполне понятное. А любовь, с нравственной точки зрения, требует серьезных ограничений. В этом смысле Павсаний говорит вполне понятное нам, если провести более четкую грань между любовью и дружбой. Тогда и Эрот – просто лишний персонаж.

Если отвлечься от гомосексуальных трактовок, то речь Павсания преимущественно посвящена отличиям обычаев любви и дружбы в Афинах и Спарте от обычаев других греческих городов-государств и варварских племен. Он исходит именно из роли мужских союзов в государственном строительстве.

В Афинах и Спарте обычай сложен, в Элиде и Беотии и «везде, где нет привычки к мудреным речам» просто принято «уступать поклонникам», чтобы не тратить силы на ухаживания (что мы теперь назвали бы «простотой нравов»). А вот в Ионии и у варваров это считается предосудительным. Поскольку содружества и союзы, в которых есть божественно высокие помыслы (Эрот небесный), невыгодны тираниям наряду с занятиями гимнастикой и философией. Павсаний приводит пример: союз Аристогитона и Гармодия, который сверг тиранов. Хотя, «свержение» в действительности не состоялось: заговорщики были казнены. Лишь со временем молва придала им статус тираноборцев.