Театральность его живописи обусловлена как характером обучения (у А. Перезинотти) и соответственно работой в театре, так и темпераментом живописца, склонного к созданию на холсте вымышленного фантастического мира209. Это было время, когда поощрялось «вымышление», однако по строго определенным правилам, в соответствии со сложившейся традицией и «прилично обстоятельствам». Танков воспроизводит свою картину сельской жизни, находясь под обаянием «кермес» (сценок сельских увеселений) фламандского живописца XVII века Д. Тенирса-младшего. Подобное предпочтение в творческом наследии отличает его от магистральной линии ландшафтной живописи в России. Между тем с Семеном Щедриным его объединяют именно сентиментальные тенденции. Это ощутимо в стремлении воспроизвести атмосферу счастья, идиллической красоты натуры, увиденной, кстати, именно в летнее время, хотя не обязательно в полдневное. Даже в деревенских пожарах он делает акцент не на трагической стороне дела, а на привлекательно зрелищной. В то же время интерес к ночным эффектам, а к «пожарам» нужно добавить исторический пейзаж «Тайное крещение» (1782, ГТГ), свидетельствует о предрасположенности к романтическому. С классическим ландшафтом конца столетия работы Танкова роднит сочетание отзвуков героического пейзажа (дошедшего, может быть, не напрямую из Италии, как у Щедрина или М. Иванова, а посредством голландско-фламандской рома-ники) с эмоциональностью языка. Универсальная глобальность разнообразного в своих проявлениях, данного с высоты птичьего полета мира становится достоянием личного чувства, допускающего соответствующий, отнюдь не всегда высокий «штиль» в трактовке стаффажа. Зачастую при его помощи Танков создает своеобразную энциклопедию сельской жизни, и прежде всего ее праздничной стороны. То, что в «костюмном роде» изображается на разных гравюрах, здесь предстает перед зрителем на одном полотне. Отдавая должное занимательности повествования и населяя театр «праздничных действий» множеством фигурок, которые у исследователей вызывали ассоциации с марионетками, мастер не только не вдается в детализацию, но пишет настолько порой свободно, эффектно затеняя одни группы и высвечивая другие, что подробности происходящего (столь важные для жанра) иногда лишь угадываются, а толпа превращается в живую разнообразную живописную массу (Праздник в деревне, 1779). Здесь вполне можно различить результаты «непосредственной наблюдательности»: «Под навесом кабака пируют крестьяне, баба и детишки удерживают готового пуститься в пляс пьяного мужика, у ларьков и палаток толпится пестрый люд, неизвестно по какой причине на земле оказался младенец, вокруг него суетятся женщины, художник „снимает портрет“ с двух крестьянок, которые сидят обнявшись, толпа ротозеев дивится на ученого медведя…»210 Иными словами, на всем лежит печать шумного ярмарочного балагана, атмосфера которого, может быть, впервые в России дает о себе знать в налете гротескности и широте проявления «смеховой культуры», лубочного начала, которое станет объектом вдохновенной стилизации лишь в следующем столетии. Здесь же кажется, что художник знаком с фольклорной культурой, так сказать, изнутри. Свидетельством этого является не только подсмотренный у нидерландцев широкий взгляд на натуру, но и «внеакадемический» оттенок его языка, в котором явственно видны черты живописного «простодушия», которое принято нынче называть «художественным примитивом». Между тем в этом ощущается если не стилизационная умышленность, то желание выработать лексику, соответствующую облюбованным сюжетам. Несколько грубоватая, но отнюдь не натужная манера позволяла без оглядки на требования правильности изображения человеческой фигуры с увлечением составлять одну сценку за другой, уподобляя каждую из них небольшому, слегка ироничному рассказу о простом деревенском «житье-бытье».

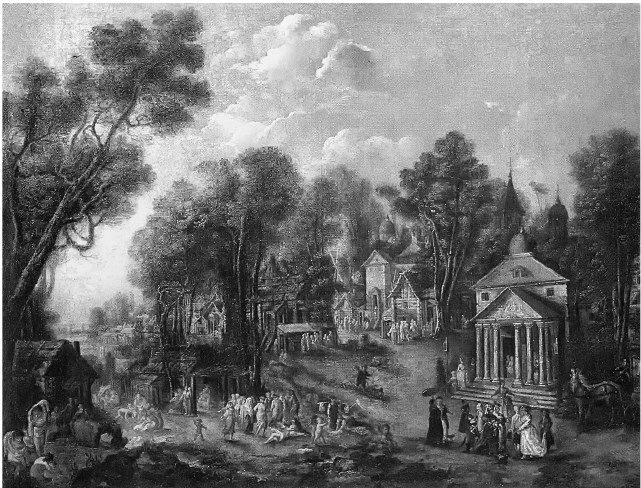

И. М. Танков. Храмовый праздник. 1784. Х., м. ГТГ

Выразительный каскад подобного рода мизансцен дан в «Храмовом празднике» (1784, ГТГ). На почетном месте пространства обширной сцены, чуть ли не на переднем плане, экспонирована церемонная встреча двух дворянских семей на фоне храма с классицистическим портиком. Слева от них, рядом уже с другой «архитектурной» постройкой, напоминающей ветхий деревянный сарай, дана картинка иного рода: самозабвенное крестьянское веселье, «жертвой» которого стала упавшая на землю девушка с соблазнительно задравшейся юбкой. Здесь же недалеко пирамидальными, как на историческом полотне, группами даны купальщицы, написанные явно с учетом фламандских идеалов красоты обнаженного тела. Снующие от одной группы к другой голые младенцы вызывают ассоциации с путти-амурами классического образца. Населен и третий план, где праздничная жизнь кипит на залитой солнцем деревенской улице. В глубине на пригорке видна ветряная мельница, лопасти которой выделяются среди деревьев сияющей крестообразной формой. Любопытно, что она помещена чуть ли не в геометрический центр композиции. Значимость же самой темы подчеркивается мотивом игрушки-вертушки в руках одетого в темное деревенского мальчишки, расположенного как раз на границе «дворянского» и «крестьянского» пространств. Причем в одной руке вертушка вращается так, что лопасти сливаются в единую окружность, а в другой – они хорошо видны, как бывает при медленном движении игрушечного «ветряка» или при полной его остановке. «Храмовый праздник» не единственный пример использования мотива мельницы в ландшафтной декорации. Ветряки хорошо видны в «пожарах», вместе с храмами господствуют над сельскими видами в картинах «В предместье города» (ГТГ) и «Пейзаж с церковью»211. Все это наводит на мысль о знакомстве И. М. Танкова с европейской эмблематической традицией, где мельница «является одновременно и образом жестокой фортуны, и атрибутом целительной Temperantia. Она не только карает сопротивляющихся Колесу Судьбы, но учит золотому правилу духовной самодисциплины, вооружающей человека в битве с роком»212. Художник словно настаивает на том, что мельница – неотъемлемая часть деревенского ландшафта, то есть Природы. А ведь известно, что «постоянно сближаясь с Матерью-Природой, порою до полной неразличимости, Фортуна включает в число своих манифестаций времена года, естественные природные циклы…»213. Как, впрочем, и природные катаклизмы, пожары и другие бедствия. Так что декларируемое в картинах неистребимое в природе человека тяготение к счастливой аркадской жизни ставится в зависимость от Колеса Фортуны, а значит, Матери-Природы и в конечном итоге – Божьего Благоволения. Недаром тема храма – одна из ведущих в характеристике Танковым сельского ландшафта. И если купальщицы под мощным «древом», выполняющим функцию кулисы в «Храмовом празднике», своей бесхитростной наготой намекают на райскую тему, то ель со сломанной макушкой в роли той же кулисы в «Празднике в деревне» явно из признаков «суеты сует». Будучи символом долгожительства214, образ ели в сопоставлении с разгульной сценой под ней и пнем свежесрубленного, еще относительно молодого хвойного «древа» явно служит своего рода предупреждением о грядущих бедах или призывом к умеренности в земных удовольствиях.

Один из крайних вариантов этой сферы человеческого бытия демонстрирует полотно «Сельский праздник» (1790-е годы, ГРМ), безусловно, считающееся произведением И. М. Танкова Я. Бруком, и с большим сомнением – авторами каталога собрания Русского музея215. И действительно, с одной стороны, вполне знаком по другим работам мастера мотив русской «кермесы», близки типажи и язык живописи. Однако сцена «гульбы» дана непривычно рядом. Она не растворяется в безмерном ландшафтном пространстве, а скорее сопоставляется с ним по формуле «сцена – фон». Причем абстрактно «сельский» вечерний пейзаж хотя и написан быстрой кистью, больше тяготеет к покою, чего никак нельзя сказать о героях бурного веселья. Однако при всей развязности поведения героев и несколько небрежной живописи, в многофигурной композиции заложен известный порядок. Есть центральная группа: танцующая пара и наигрывающий им музыкант, как две капли воды похожий на бородатого танцора. Имеются кулисы, роль которых справа выполняет крепкое «древо» с группой любопытных ребятишек у его корней, с одной стороны, и петух с курицей – с другой. Остальная публика, как и положено в это время, разбита на мизансцены. «Прочитывая» их, зритель стадия за стадией словно бы восходит к высотам (или погружается в пучину) вакхического безудержного веселья. Не все эти стадии принято было воспроизводить в отечественной художественной практике. Поэтому одну из них берет на себя куриная пара, наглядно, как, впрочем, и эмблематически, демонстрируя важную в этой картине эротическую подоплеку. Само же явно умышленное обращение к «низкому штилю» свидетельствует о прекрасном понимании автором, кто бы он ни был, природы бытового жанра, его границ и возможностей.