По требованию МГШ эти крейсера должны были нести по три ГСМ: два 2-местных для наблюдения за ходом боя и корректировки огня на дальних дистанциях и 3-местный для дальней разведки (до 300 миль). Оба 2-местных ГСМ типа 90 №2 модели 2 корабли получили в декабре 1932 года. Но ко времени готовности кораблей 3-местных самолетов в наличии еще не имелось и только в декабре 1934 года на эти крейсера передали по 3-местному разведчику типа 94 №1. В декабре 1936 года ГСМ типа 90 заменили двумя разведывательными гидросамолетами типа 95.

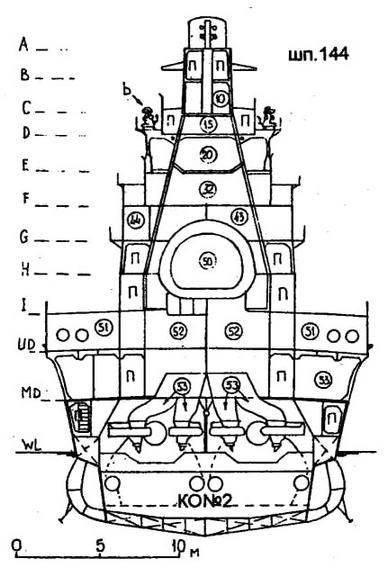

НОСОВАЯ НАДСТРОЙКА “ТАКАО” В 1935 ГОДУ

НОСОВАЯ НАДСТРОЙКА “ТАКАО” ПОСЛЕ ДОСТРОЙКИ В 1932 ГОДУ

а - наблюдательные посты b - посты управления прожекторами с - торпедные директоры типа 89

А, В - платформы УАО ГК с башенками 4,5-м дальномера типа 14 (1), директора типа 14 (2), обзорного телескопа (3), каютами отдыха персонала (4) и офицеров (5) и постом связи СУАО ГК (6); С - пост наблюдения за целью: кладовая оптических инструментов (7), каюта отдыха (8), верхний алектропост (9), кладовая приборов и каюта отдыха (10), пост связи (11), устройство слежения за целью типа 13 (12);

D - платформа управления огнем: пост управления огнем (13), кладовые устройств связи №1 с ПБ и инструментов СУАО с ЛБ (14), штабная №1 (15) и штурманская №1 (16); Е - ходовой мостик: рубка с компасами и биноклями (17), аварийный пост управления №1 (18), проход (19), пост управления боем (20), штурманская рубка (21), сигнальная платформа (22), зенитный директор типа 91 (23), 1,5-м дальномер (24); F - верхний мостик: каюты отдыха командира (25), флагмана (26) офицеров штаба (28), посты связи №2 (27) и телеграфный N*2 (29), гальян (30), проход (31), центральный пост связи (32), штурманская кладовая, каюта отдыха и нижний электропост (33), пост СУЗО и связи с зенитными орудиями (34), сигнальный прожектор (35); G - средний мостик: рулевая рубка (36), каюта штурмана (37), кладовые палубного имущества (38), телефонный пост N*3 (39), радиорубка (40), хранилище карт (41), главные склады связи (42), авиаоборудования (43) и штурманский (44), зенитный 3,5-метровый дальномер типа 14

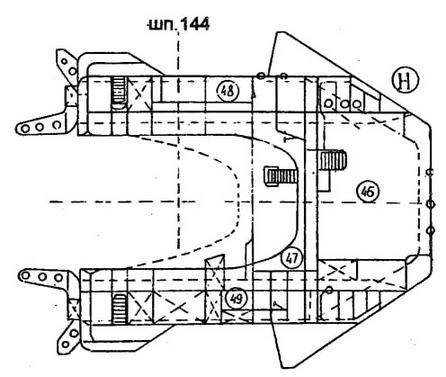

Н - нижний мостик: носовой телеграфный пост (46), кладовая и склад (47) и носовой пост БЧ связи (48), склады авиационной БЧ (49), дымоход КО №1 и №2 (50); I - палуба зенитных орудий: торпедные посты (51), мастерская (52), каюты авиаперсонала (53), вентиляторы форсированной тяги (54) - по 2 на котел

5.8. Энергетическая установка.

Механизмы крейсеров типа “Такао” во многом повторяли ЭУ типа “Миоко”, но отсутствовали электромоторы-генераторы, служившие для вращения внутренних гребных валов на крейсерском ходу и уменьшавшие сопротивление. Вместо них для той же цели установили две небольшие “индукционные” турбины, которые позволяли быстро перейти с крейсерского хода на полный (с 2 винтов на 4) в боевой ситуации. Эти турбины вращались за счет выхлопного пара ТКХ. Но ошибки при переходах с крейсерского хода на полный, которые приводили к резкому возрастанию скоростй'вращения валов и многочисленным авариям, заставили в 1938-9 годах эти турбины снять.

5.8.1. Турбины.

Турбоагрегаты изготавливались теми же верфями, что и корпуса. Главные ТПХ общей мощностью 130000 л.с. на 320 об/мин. (4x32500 л.с.) были однопоточные импульсного типа Канпон. Четыре агрегата располагались в двух носовых и двух кормовых МО, разделенных продольной и поперечной переборками. Каждый агрегат имел четыре ТПХ (две ТНД по 8250 л.с. и две ТВД по 8000 л.с.), работавших через редуктор с 4 ведущими шестернями на свой вал, а также две ТЗХ (обе низкого давления и мощностью по 4500 л.с. при 180 об/мин.), расположенные в корпусах ТНД ПХ. Носовые турбоагрегаты (внешние валы) имели еще по ТКХ мощностью 3100 л.с., соединенной через редуктор с валом внешней ТВД, которая постоянно использовалась на всех режимах. Кормовые же имели кроме двух ТВД и двух ТНД по небольшой “индукционной” турбине. Роторы турбин изготавливались из прочной стали, а лопатки - из нержавеющей стали “В” (улучшенная по сравнению с нержавеющей сталью “А”, из которой изготавливали лопатки турбин на типе “Миоко”). Весили ТНД по 18 т, ТКХ по 3 т, внешние ТВД 10 т и внутренние ТВД - 9,5 т. Давление в паровом коллекторе равнялось 17,25 атм., а на выходе в конденсор 0,155 атм.

На крейсерском режиме пар проходил через ТКХ, 1-ю ступень внешней ТВД и ТНД к конденсору. Носовые агрегаты при этом обеспечивали на внешних валах мощность по 7050 л.с. (всего 14100 л.с.) при 170 об/мин. после главного редуктора, а кормовые вращались свободно или могли отсоединяться от редуктора. На других режимах пар от котлов поступал на внешние и внутренние ТВД каждого МО, а ТКХ отсоединялись от редуктора крейсерского хода и пар на них не подавался.

5.8.2. Зубчатые редукторы.

Имелось 4 главных и два крейсерских зубчатых редуктора, первые имели вес 40 т и 4 ведущих шестерни, а вторые, расположенные между ТКХ и внешней ТВД носовых МО - по одной и весили всего 2,3 т. Главные редукторы снижали скорость вращения роторов примерно с 2000 (ТНД) и 3000 об/мин (ТВД) до 320 (передаточное отношение 6,42 и 6,24 для ТНД, 9,06 и 9,43 для ТВД), а крейсерские с 5439 до 1600 (передаточное отношение 3,4).

5.8.3. Конденсоры (холодильники).

В каждом МО стояло по 2 однопоточных конденсора тип: “Унифлюкс”: один располагался под корпусом внешней ТНД другой вдоль корпуса внутренней ТНД (всего 8). Каждый имел поверхность охлаждения 762 м2, обеспечивая отношение поверхности охлаждения к мощности 0,047. Кроме главных механизмов конденсоры обслуживали воздуходувку типа Вейр производительностью 96 т/ч и 2-цилиндровый циркуляционный насос.

5.8.4. Котлы.

Двенадцать водотрубных трехколлекторных котлов типа Канпон №Ро с нефтяным отоплением и рабочим давлением 20 атм. располагались в 9 отделениях: три носовых имели по 2 котла, остальные по одному. Каждый имел 11 нефтяных форсунок №2 общей производительностью 5,5 т/ч и 4 форсунки Х®4 общей производительностью 1,2 т/ч, площадь нагревательной поверхности 970 м2, насос типа Вейр производительностью 10,5 т/ч и 2 вентилятора форсированной тяги производительностью по 1150 м3/мин. Расстояние между центрами водяных коллекторов равнялось 5,33 м, высота между центрами водяных и верхнего парового - 3,125 м. Форма дымоходов отличалась от принятой на типе “Миоко”: кормовая труба (дымоход №3) была прямой, а носовая (дымоходы №1 и 2) имела большой наклон назад из-за увеличенных размеров носовой надстройки. Как и на типе “Миоко”, на уровне верхней палубы по ДП стоял вспомогательный котел типа РО (давление 14 атм.), а его дымовая труба проходила впереди кормовой трубы. В 1936 году этот котел сняли.

5.8.5. Вспомогательные механизмы.

Число и мощность генераторов (напряжение в сети 225 В) увеличили: с 735 кВт на типе “Миоко” до 1225 кВт. Из четырех генераторов по 250 кВт с приводом от двигателей внутреннего сгорания два стояли на складской палубе в корме с правого борта, один в носу с левого борта и один на средней палубе над МО по ДП. Дизель-генератор в 225 кВт располагался на нижней палубе в носу с левого борта Каждое МО имело два питательных и два вытяжных вентилятора типа Сирокко. Имелось также четыре пожарных насоса типа Вейр, которые использовались и для перекачки воды из булей. Два из них общей производительностью 59 т/ч стояли в МО и два производительностью 155 т/ч - в КО.