ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ “ТАКАО” ПО 196-му ШПАНГОУТУ левый борт правый борт

1 - 110-см прожектор типа SU; 2 - 12-см/45 орудие в установке “В” 3 - торпедный отсек с системой быстрой перезарядки ТА; 4 - тележки с торпедами; 5 - кубрики; 6 - проход; 7 - каюты унтер-офицеров; 8 - дымоходы и каналы вентиляции КО №8 и №9; 9 - нефтяные цистерны; 10 - цистерны котельной воды; 11 - коридор для кабелей; 12 - кладовая

ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ “ТАКАО” ПО 196-му ШПАНГОУТУ левый борт правый борт

1 - пост УАО ГК с директором типа 14; 2 - телеграфный пост; 3 - самолетный ангар; 4 - торпедный отсек; 5 - мастерская; 6 - проход; 7 - 250-кВт генератор; X - холодильник (конденсор); ТНД - турбина низкого давления

5.5. Вооружение.

После достройки вооружение этих крейсеров состояло из 10 20-см орудий типа 3 года №2 (203,2-мм) в двухорудийных башнях с большим углом возвышения, 4 зенитных 12-см орудий в одиночных установках, 2 40-мм зенитных автоматов Виккерса, 2 7,7-мм пулеметов и 8 61-см торпедных труб в поворотных двухтрубных аппаратах. Характеристики орудий, установок и боезапаса даны в приложении 1.

5.5.1. Главный калибр.

Новую модель двухорудийной 20-см установки, известную как модель “Е”, разработал инженер С.Хада для ведения огня как по надводным, так и по воздушным целям. Работы над такой установкой были инспирированы появлением британской установки для 8-дюймовых орудий с углом возвышения 70°, которую создали в 1923-24 годах для крейсеров типа “Кент”. Установки модели “Е” получили “Такао”, “Агаго” и “Тёкай”, но поскольку возвышение 70° потребовало применения весьма деликатных механизмов вертикальной наводки и отдачи, а также чрезмерно усложнило конструкцию башни, вскоре стало ясно, что максимальный угол возвышения не должен превышать 55°. Такие установки улучшенной модели “Е ” с углом возвышения 55° получил последним вошедший в строй крейсер “Майя”. Дальность стрельбы по горизонтали при оптимальном возвышении 45° для установок обоих моделей составила 29400 м, т.е. всего на 500 м дальше, чем у модели “D”, стоявшей на типе “Миоко”. Зато установки модели “Е” могли вести зенитный огонь до высоты 10000 м. Внешние формы башни из-за большего угла возвышения несколько отличались от модели “D”. Защита осталась только противоосколочной — 25-мм плиты стали Дюколь со всех сторон, но внутри на расстоянии 10 см от стенок появилась тонкая стальная облицовка для теплоизоляции в жарком климате. Новые установки имели поршневой привод, обеспечивавший высокую скорость ВН: 12°/с. Мощность расположенных в энергетической отделении электромоторов подняли с 75 л.с. на типе “Миоко” до 100 л.с.

Хотя “на бумаге” орудия ГК с большим углом возвышения сулили множество преимуществ, на практике пришлось сразу столкнуться с недостатками. При стрельбе по надводным целям главный недостаток новых установок заключался в большом разбросе снарядов в залпе. На артиллерийских испытаниях 1933 года разброс на дистанции 19300 м достигал 483 м. Хотя установки модели “Е” и проектировались как универсальные, зенитный огонь главным калибром оказался мало эффективным из-за недостаточной скорострельности и скорости ГН. Кроме того, разделение постов и приборов управления огнем на низких и высоких углах возвышения усложняло переход от стрельбы по надводным целям к стрельбе по воздушным и наоборот. Очень раздражал прислугу башен и сильный шум от насосов в нижнем отделении.

Подача снарядов повторяла конструкцию башен моделей “С” и “D”, но имелось два подъемника вместо одного. Для стрельбы по надводным целям бронебойные и фугасные снаряды вручную подавались из погреба под броневой нижней палубой в перегрузочное отделение, откуда подъемник “толкающего” типа поднимал их в боевое отделение с максимальной скоростью 4 снаряда в минуту. Дальше они заряжались в орудия и досылались гидроприводом. Для стрельбы по самолетам дополнительная пара подъемников подавала фугасные снаряды из перегрузочного отделения. Расположенные в передней части центрального ствола, эти подъемники облегчали смену боезапаса и позволяли повысить скорость стрельбы, но из-за них размер центрального ствола и нижнего отделения увеличился, башня стала тяжелее. Установка взрывателей производилась вручную на лотке. Заряды также вручную подавались из погреба под складской палубой в перегрузочное отделение, где укладывались в подъемники “ковшового” типа, которые обеспечивали максимальную скорость подачи 4 полных заряда в минуту. В боевом отделении их вручную вынимали из “ковша” и укладывали в ствол. Для защиты от пламени между перегрузочным зарядным отделением и погребами имелись поворотные ставни. Кроме, того зарядные и снарядные подъемники сверху и снизу снабжались пламянепроницаемыми дверями.

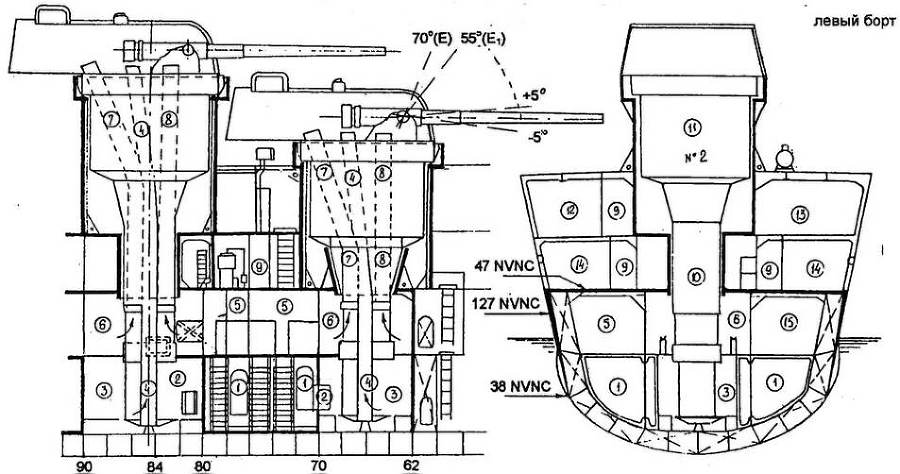

НОСОВЫЕ БАШНИ МОДЕЛИ “Е” КРЕЙСЕРА “ТАКАО” (сечения по ДП и шпангоуту 84)

1 - зарядный погреб; 2 - пламянепроницаемый барабан; 3 - перегрузочное отделение; 4 - зарядный “ковшовый” подъемник; 5 - снарядный погреб; 6 - перегрузочное отделение со снарядными каретками; 7 - “толкающий” подъемник для бронебойных и фугасных снарядов (стрельба на низких углах возвышения); 8 - “толкающий” подъемник для “зенитных” фугасных снарядов; 9- проход; 10 - центральный ствол башни; 11 - нижнее (энергетическое) отделение; 12 - кабинет начальника финслужбы; 13, 14 - офицерская кают-компания и каюты; 15 - вспомогательное помещение

КОРМОВЫЕ БАШНИ (сечение по ДП)

1 - кубрики; 2 - нефтяные цистерны; 3,4 - зарядные и снарядные погреба; 5,6 - перегрузочные снарядное и зарядное отделения; 7 - холодильник и дистилляторная установка; 8 - проход; 9 - отделение электромторов; 10 - 6-м дальномер типа 14

Боезапас на 1200 выстрелов (120 на ствол) состоял сначала из 4 снарядов типа 91: бронебойного с донным взрывателем типа 13 №4 модиф.1 и 3,11 кг взрывчатого вещества типа 91 (тринитроанизол или ТНА), “общего назначения” (“коммон”) с головным дистанционным взрывателем типа 91 и 8,17 кг ТНА и двух учебных (без взрывателя и с головным дистанционным типа 91).

5.5.2. Зенитный калибр.

Число 12-см/45 зениток типа 10 года на новых крейсерах уменьшили до четырех, поскольку ожидалось, что для целей ПВО будут использоваться и орудия главного калибра, имевшие такую же досягаемость по высоте. Зенитки в одиночных установках модели “В ” с щитами и электрогидравлическим приводом располагались по бокам от дымовых труб на зенитной палубе (шельтердеке). В 1932-42 годах эти орудия использовали 5 типов снарядов: фугасный типа 91 (1,7 кг “шимозы”) с дистанционным взрывателем типа 91, пристрелочный с дистанционным взрывателем типа 91 (замедление до 30 с), осветительный (с 30 марта 1938 года осветительный типа “А”) и учебный с таким же взрывателем оба и учебный без взрывателя.

5.5.3. Легкое зенитное вооружение.

Постоянный прогресс авиации в 20-е годы стимулировал разработку зенитного оружия средней дальности, в частности, для защиты важных объектов на надстройках. В то время японцы еще не имели подобного оружия, поэтому по бокам от задней дымовой трубы решили установить две легких зенитных автоматических пушки фирмы Виккерс калибром 40-мм, которые завозились из Англии. Эти пушки имели низкую начальную скорость снаряда (600 м/с) и эффективную дальность стрельбы (2500 м), поэтому с середины 30-х годов их стали заменять на 25-мм автоматы и 13-мм тяжелые пулемёты.

Для ближней ПВО на носовой надстройке стояли два также поступавших по импорту из Англии 7,7-мм пулемета (см.2.4.2).