В декабре 1941 года произошли два события, которые повлияли на планы немецких военных: в войну вступили Соединенные Штаты Америки, а продвижение немецких войск на Восточном фронте замедлилось. План блицкрига провалился, и теперь победа зависела от имевшихся промышленных и трудовых ресурсов. С декабря 1941 по июнь 1942 года руководители немецкой ядерной программы провели несколько совещаний с властями, чтобы принять окончательное решение о создании бомбы. Гейзенберг участвовал во всех совещаниях и неизменно заявлял одно и то же: для создания нового оружия требуется несколько лет. В числе основных препятствий он называл технические сложности, связанные с необходимостью постройки реактора и выделением обогащенного урана U235. На последней встрече министр вооружений Альберт Шпеер пришел к выводу, что до окончания войны в лучшем случае удастся построить реакторы для кораблей и подводных лодок, поэтому решил уделить основное внимание проектам Вернера фон Брауна по созданию крылатых ракет. Круг работ в рамках ядерной программы был ограничен созданием реактора. Немалую роль в принятии решения сыграла также убежденность немецких ученых и военных в том, что Германия опережает союзников в исследованиях, посвященных делению ядра, так что атомная бомба не должна оказать определяющего влияния на исход войны.

Энергия, высвобождаемая при делении ядра

Во время химической реакции происходит обмен слабо связанными электронами между атомами и молекулами. Энергия обычно измеряется в электрон-вольтах (эВ). Один электрон-вольт определяется как энергия, получаемая электроном при разности потенциалов в 1 В, и равен 1,6 • 10-19 Дж. На практике эти величины выражаются в кДж/моль (килоджоулях на моль). Напомним, что 1 моль вещества содержит 6 • 1023 атомов или молекул (так называемое число Авогадро). К примеру, при сжигании метана выделяется в среднем 800 кДж/моль энергии, что соответствует примерно 8 эВ на молекулу. Энергия, высвобождаемая при ядерных реакциях, измеряется в МэВ, то есть в миллионы раз превышает энергию, которая выделяется при химических реакциях. Используем знаменитое уравнение Эйнштейна Е = m • с² , которое выражает эквивалентность массы и энергии, и вычислим энергию, высвобождаемую при делении ядра: U236 -› Ba141 + Kr92 + 3n. В атомных единицах массы (а. е. м.) масса исходного ядра U236 равна 236,0456 а.е. м., сумма масс продуктов реакции равна 140,9144 (Ba141)+91,9262 (Kr92)+3 • 1,0087 (3 нейтрона)=235,8667 а.е. м.

Определив разность масс 236,0456-235,8667 = 0,1789 а.е.м., получим энергию, высвобождаемую в ходе реакции. Чтобы получить значение этой энергии в джоулях, нужно использовать следующие значения: 1 а.е.м. = 1,66•10-27 кг, с = 3•108 м/с. Следовательно, высвобождаемая энергия равна 2,7 • 10-11 Дж. Это значение соответствует одному из вариантов деления ядра. Если учесть все возможные варианты, получим среднее значение в 3,2 • 10-11 Дж, что эквивалентно 200 МэВ. Эта величина крайне мала (кинетическая энергия ползущей улитки в миллион раз больше), но не будем забывать, что такая энергия выделяется при делении одного ядра атома U236. Если мы умножим эту величину на число Авогадро, то получим, что при делении 236 граммов U236 выделяется примерно 2•1013 Дж энергии. Для сравнения, при взрыве тонны тротила высвобождается 4 •109 Дж энергии, то есть примерно в 5000 раз меньше.

Первая управляемая цепная реакция

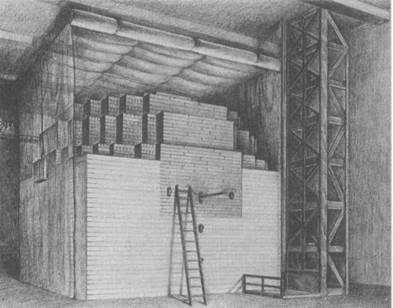

Первый экспериментальный реактор был построен под руководством Энрико Ферми в 1942 году под футбольным стадионом Чикагского университета. Авторство рисунка принадлежит Мелвину Миллеру, одному из участников эксперимента. Реактор состоял из блоков металлического урана и оксида урана, выложенных в форме куба и заключенных в графит, который играл роль замедлителя нейтронов. Снаружи реактор был обложен кирпичами. Источник нейтронов, расположенный в центре реактора, вызывал деление первых ядер урана. Нейтроны, высвобожденные при делении, регистрировались счетчиками, расположенными в разных точках реактора. Датчики производили звуковые сигналы, которые передавались оператору за пультом управления (не показан на рисунке). Растущая интенсивность звуковых сигналов указывала начало самоподдерживающейся цепной реакции. Скорость реакции можно было изменять с помощью кадмиевых стержней, которые исполняли роль поглотителя нейтронов и вставлялись в реактор через отверстия, изображенные на рисунке. Для этого оператор должен был взобраться по лестнице и поместить в реактор деревянные бруски, обернутые кадмиевой пленкой.

В глазах людей ученый стал подобен волшебнику, которому подчиняются силы природы. Однако эта волшебная сила может привести к чему-то хорошему только в случае, если ученый будет одновременно и священником и будет действовать только так, как ему указывают Бог или судьба.

Из рукописи Гейзенберга 1942 года, опубликованной в 1984 году под названием «ORDNUNG DER WlRKLICHKEIT» («ПОРЯДОК ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ»)

Проект реактора Гейзенберга, в котором чередовались слои урана и тяжелой воды, был малоэффективным. Курту Дибнеру удалось создать намного более эффективный реактор, в котором пустотелые кубы из металлического урана были погружены в тяжелую воду. С увеличением площади соприкосновения урановых кубов и тяжелой воды замедление нейтронов было более эффективным, следовательно, вероятность деления атомных ядер повышалась. Однако несогласованность действий различных групп и упрямство Гейзенберга, который настаивал на использовании своего проекта, привели к тому, что внедрение прототипа Дибнера шло медленно. Бомбардировки союзников вынудили перевести лаборатории, где велись работы над ядерным проектом, на юг Германии. Эксперименты не прекращались до последних дней войны. Может показаться удивительным подобное упорство ученых, которые продолжали работу несмотря на неизбежное поражение. Однако немецкие физики были убеждены в своем превосходстве над союзниками и считали, что наличие работающего реактора даст им преимущество во время послевоенных переговоров. Они не знали, что в конце 1942 года Энрико Ферми в Чикагском университете успешно провел первую управляемую цепную реакцию.

Визит в Копенгаген

В странах, оккупированных нацистами, в пропагандистских целях была создана сеть институтов немецкой культуры, которые подчинялись отцу фон Вайцзеккера – секретарю Министерства иностранных дел с 1938 по 1943 год. В начале лета 1941 года фон Вайцзеккер посетил Копенгаген для подготовки ряда выступлений в Институте немецкой культуры. Бор не хотел участвовать в этом мероприятии и посчитал визит фон Вайцзеккера, как и его требования о содействии, оскорблением.

15 сентября 1941 года, когда Европа склонилась под властью нацистов, Гейзенберг прибыл в Копенгаген для участия в этих конференциях. Он не понимал, что для датчан, включая друзей, был прежде всего оккупантом. Супруга Бора, Маргарет, всегда считала визит Гейзенберга проявлением враждебности. Сам Бор, хотя и поддерживал с Гейзенбергом самые теплые отношения, считал точно так же. В те несколько дней, которые Гейзенберг провел в Копенгагене, они несколько раз встречались публично и еще один раз – без свидетелей. Бор и Гейзенберг опасались слежки гестапо, поэтому их беседа с глазу на глаз прошла в парке возле института, как в былые годы. Достоверных сведений о содержании этой беседы не сохранилось, а версии самих участников разговора расходились. Нет никаких сомнений в том, что Бор очень рассердился на Гейзенберга и никогда не простил ему этого визита. После войны ученые сохранили дружеские отношения, но они были уже не такими, как раньше.