Вернувшись в Копенгаген, Фриш сообщил о полученных результатах Бору в тот самый момент, когда тот отправлялся в поездку по США. В конце января 1939 года новость об открытии деления ядра распространилась по всему миру, и физики в различных лабораториях начали проводить многочисленные эксперименты, стремясь подтвердить последние результаты. Стало понятно, что при каждом делении ядра выделяется разное число нейтронов (в среднем 2,4), которые, в свою очередь, могут спровоцировать деление новых ядер урана. Этот процесс может вызвать цепную реакцию, способную высвободить за очень короткое время огромную энергию. Так, при полном делении килограмма урана выделяется столько же энергии, что и при взрыве примерно 10 000 тонн тротила. В свете грядущей войны открытие приобрело огромную важность.

Важнейшие теоретические особенности этого явления изучил Бор совместно с американским физиком Джоном Уилером. Статья с результатами была опубликована в июне. Исследование шло очень быстро, и это соответствовало всеобщему интересу к новому явлению. Попытаемся описать суть вопроса. Деление изотопа U238, который встречается чаще всего (он составляет 99,3 % от всего урана в природе), происходит только при бомбардировке нейтронами с очень большой энергией. С большей вероятностью в результате облучения образуется изотоп U239. Однако деление более редкого изотопа, U235, можно вызвать даже более медленными нейтронами. Так как нейтроны, испускаемые при делении ядра, обладают разной энергией, если мы представим, что они вызывают деление соседнего атома U235, наиболее быстрые нейтроны нужно будет «затормозить», чтобы они не были поглощены атомами U238.

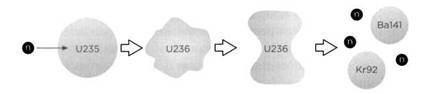

Пути деления ядер

Когда к ядру атома U235 присоединяется нейтрон, образуется нестабильный изотоп U236, который совершает колебания, пока не распадается на два более мелких ядра и несколько нейтронов. Число возможных способов деления ядра исчисляется сотнями. При наиболее вероятном варианте развития событий (примерно в 85% случаев) в результате деления образуются пары изотопов бария (Z = 56) и криптона (Z = 36), цезия (Z = 55) и рубидия (Z = 37), ксенона (Z = 54) и стронция (Z = 38), йода (Z = 53) и иттербия (Z = 39), теллура (Z = 52) и циркония (Z = 40). Каждой паре изотопов, в свою очередь, соответствуют несколько десятков возможных вариантов в зависимости от распределения нейтронов между ними. Практически все полученные ядра будут нестабильными ввиду избытка нейтронов и начнут распадаться. При распаде они испускают альфа- или бета-излучение, а также гамма-лучи, с которыми также высвобождается излишек энергии.

Для этого необходим замедлитель – некое вещество, которое будет замедлять нейтроны, не поглощая их. Замедлитель позволяет контролировать цепную реакцию и использовать высвобождаемую энергию – именно это происходит в ядерных реакторах. Однако если обогатить уран, то есть повысить содержание изотопов U235, то произойдет деление большего числа ядер. При делении чистого урана U235 замедлитель не потребуется вовсе, так как все высвобожденные нейтроны будут участвовать в делении новых и новых ядер. Кроме того, существует минимальная масса U235, называемая критической массой, при которой начинается самоподдерживающаяся цепная реакция. Критическая масса указывает, какое количество U235 необходимо для изготовления бомбы. В 1939 году ее значение было неизвестно, а оценки варьировались от нескольких килограммов до нескольких тонн. Так как выделение U235 – сложный и дорогостоящий процесс, который нельзя провести с помощью химических реакций, многие физики считали, что атомную бомбу создать на практике невозможно.

Урановый проект

Летом 1939 года Гейзенберг посетил США, где обсудил с коллегами и последнюю новость – открытие деления ядра. Вероятность создания новой бомбы волновала всех. Друзья Гейзенберга уговаривали его остаться в США, воспользовавшись приглашением от одного из университетов, однако ученый ответил, что его место в Германии. Некоторые поняли это как желание сотрудничать с нацистским режимом.

К началу войны Германия была единственной страной, где велись исследования, посвященные возможности использовать ядерную энергию в военных целях. В начале сентября 1939 года была запущена программа, получившая неформальное название «Урановый проект». Ее целью был анализ практических возможностей использования деления атомного ядра для изготовления бомбы и двигателя для флота. Как это ни удивительно, в немецкой программе отсутствовал какой-либо общий план действий. Десять-двенадцать лабораторий, работавших над проектом, подчинялись разным организациям, их деятельность плохо координировалась, лабораториям приходилось соперничать за ресурсы. Вероятно, немецкие военные рассматривали атомную бомбу как побочный проект и надеялись, что победу им принесет концепция блицкрига, то есть молниеносной войны.

В конце сентября Гейзенберг был направлен на «Урановый проект», где встретился с Гейгером, Боте, Дебаем, Хартеком, Ганом и Вайцзеккером. Его первым заданием стала подготовка доклада о делении ядра и возможностях его практического использования. Документ состоял из двух частей, которые были закончены в декабре 1939 и феврале 1940 года соответственно, и содержал теоретические основы немецкой ядерной программы. Гейзенберг писал об «урановой машине», имея в виду как ядерный реактор, так и атомную бомбу. Создание реактора было необходимым шагом – это позволило бы убедиться в возможности цепной реакции, провести необходимые исследования и начать подготовку ядерного оружия.

Наверное, мы, люди, когда-нибудь осознаем, что можем полностью уничтожить Землю, стать творцами «последнего дня» или чего-то очень похожего.

Гейзенберг в письме к историку Герману Хаймпелю, октябрь 1941 года

Гейзенберг изучал возможные проекты «машины», позволявшие уловить максимально возможное число нейтронов и обеспечить поддержание цепной реакции.

Прототипы содержали чередующиеся слои металлического урана и замедлителя, которые имели форму сферы или цилиндра. Изучив результаты измерений, полученные Вальтером Боте, Гейзенберг отказался от использования графита в качестве замедлителя и предложил заменить его тяжелой водой, в которой вместо атомов водорода содержатся атомы его изотопа, дейтерия.

Союзники пошли по другому пути, так как получить графит, даже высокой степени очистки, проще, чем тяжелую воду. Единственная в мире фабрика по ее производству находилась в норвежском городе Веморк. Месячная норма выпуска составляла примерно 300 литров. Немцы получили доступ к тяжелой воде лишь после оккупации Норвегии в апреле 1940 года, однако производство прерывалось в результате атак норвежского Сопротивления и бомбардировок союзников. В 1943 году фабрика была полностью разрушена. Вскоре после подготовки доклада Гейзенберг возглавил работу над прототипом, которая велась в Лейпциге, а также был привлечен в качестве консультанта к постройке прототипа в Берлине.

С самого начала стало понятно, что обогащение урана U235 – крайне трудная задача. Требовалось отделить изотопы U238 и U235 на основе очень малой разницы масс, для чего применялся метод газовой диффузии, ультрацентрифуга или масс-спектрограф. Однако количество изотопа U235, полученное в ходе лабораторных опытов, было в тысячи и даже миллионы раз меньше, чем требовалось. По оценкам Гейзенберга, критическая масса U235 составляла от 20 кг («размером с ананас») до нескольких тонн.

Вскоре немецкие и американские физики одновременно обнаружили альтернативу U235. Когда неустойчивый изотоп U238 захватывает нейтрон, то превращается в изотоп U239. При распаде этого изотопа образуется элемент с Z = 93 – сегодня он называется нептуний-239 (Np239). Карл Фридрих фон Вайцзеккер подготовил секретный доклад, в котором указал, что этот элемент также можно использовать для изготовления бомбы. Важное отличие Np239 от U235 заключалось в том, что нептуний можно было получить химическими методами. Np239 распадается за несколько дней, а результатом распада является элемент с Z = 94, известный сегодня как плутоний Pu239. Он также нестабилен, однако его период полураспада составляет примерно 25 000 лет, так что получение и хранение элемента не представляет особых трудностей и позволяет при необходимости применять в военных целях гражданские атомные реакторы. В конце августа 1941 года немецкие ученые увидели, что перед ними, как позднее вспоминал Гейзенберг, «открылся путь, ведущий к атомной бомбе». Но чтобы следовать этим путем, требовался работающий ядерный реактор, а построить его никак не удавалось.