– Вы были человеком, который не принимал участия в системной диссидентской деятельности, вы были просто писателем, а КГБ с таким остервенением набросился на человека, который, в общем, писал только тексты. В чем была причина?

– Ну, тоже, знаете, тексты стали широко известны, их стали читать на радио, и это самое главное для них было. Знаете, когда включают радио сквозь глушилку и по «Радио Свобода» читают одну книгу Тимофеева, по «Голосу Америки» читают другую книгу Тимофеева, а там ведь читали каждый день просто – в определенный час, по полчаса или по 40 минут, и книги явно антисоветские… Ну, это для них явно, я-то не считаю, что сами книги уж такие антисоветские, скорее это социология такая политическая. А что-то и Бёллетристика, «Ловушка», скажем. Ну что вы – оставить такого человека на свободе было невозможно! Но они и так уже поздно чухнулись, потому что в самиздате стали ходить мои работы году в 1980-м, наверное, или в 1981-м, и на Западе первые издания, а меня арестовали только в 1985-м. Пять лет все-таки достаточно большой срок. Мой следователь придурялся: «О, мы вас долго вычисляли, искали…» Но это все бредятина, конечно! Ничего не вычисляли, не искали…

– Обычно в таких случаях КГБ прибегал сначала к превентивным мерам – к вызову на беседу, предупреждению, а потом уже к аресту, если человек не менял свою линию поведения. С вами же никаких контактов до ареста не было?

– Нет, ничего не было. Мне кажется, что они держали меня на крючке. Есть у меня некоторые соображения, каким образом они получали информацию о моей жизни, о моих намерениях. Это связано с некоторыми моими знакомыми, друзьями, и мне об этом не очень хочется говорить.

– Вы вернулись в Москву после «горбачевской» амнистии и стали одним из участников того краткого периода расцвета неподцензурной печати, до появления уже независимой печати институциональной, советской и постсоветской. Этот период между 1987 и 1989 годами, который был ознаменован расцветом самиздата, был связан и с вашим журналом «Референдум», и с вашим участием в журнале Сергея Григорьянца «Гласность»…

– Это как раз я совсем недавно и довольно подробно описал в том, что я сделал год назад: повесть в документах «Последний диссидент». Там описаны мотивы и этих общественных движений, и движений моих личных. Возникла ситуация, когда это стало возможно. Наверное, мне Бог дал такой общественный темперамент, что я чувствую всегда, что надо было бы сейчас делать в смысле достижения некоторой общественной гармонии. Гармонии не в положительном смысле, а в смысле исторической музыки момента: что надо делать для того, чтобы этот исторический момент был гармоничен. Вот в то время надо было говорить. Ну, говорить надо во все времена, но в то время была возможность и была необходимость говорить. После многих лет неразрешенного, после многих лет запрета возникла возможность широкого обращения. Сейчас никто не поймет этих слов, потому что сейчас хоть кричи. Вот очень точно в свое время Александр Исаевич Солженицын сказал о разнице в смысле говорения между Советским Союзом и Западом. Он сказал, что в России, в Советском Союзе вязкая среда, каждое движение, каждое слово, как вязкое тесто, тянется, не дает широкого движения. А на Западе хоть пропеллером крутись – и никто тебя не увидит и не услышит. Вот сейчас хоть пропеллером крутись – услышат тебя десять человек. В сетях, конечно, разойдется, но эффекта не имеет или имеет значительно меньше, чем те же тексты, которые ходили в самиздате в считанных экземплярах, потом передавались на радио…

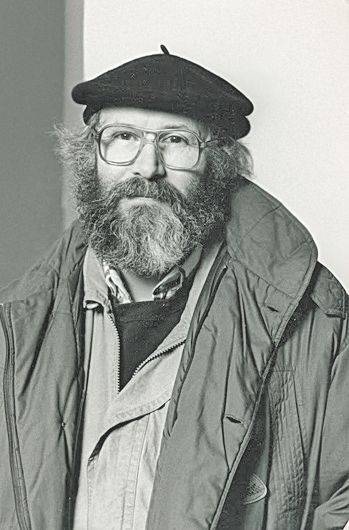

Лев Тимофеев, Москва, 1989

© Из архива Льва Тимофеева

С тех времен, когда я взял в руки томик «Архипелага», на меня ничто не произвело такого впечатления, ничто не имело такого влияния на мое сознание. Я думаю, что вот это ощущение необходимости говорения – оно и возникло в начале горбачевской перестройки, когда была декларирована гласность, а гласности не было. Но я всегда считался профессиональным литератором, и если моя профессия – писать, и возникает возможность писать, и возникает возможность говорить – ну, вот надо было это сделать. Хотя никто не отменял ни статей Уголовного кодекса, ни опасности КГБ, который ходил за нами как приклеенный, и все эти прослушки, проглядки – все это работало на полную мощность, но это не важно было. Начиная это дело, мы прекрасно… по крайней мере, когда мы с Григорьянцем начинали, мы прекрасно понимали, что если мы выпустим три номера, то это вообще колоссально. Да хоть один, а три – это вообще классно! А если пять, так это победа просто! Пока не загадывали, что и «Гласность» будет таким успешным проектом. И потом, начиная «Референдум», я тоже думал, что вот выпущу три-пять номеров – и это прецедент, этого не было никогда, прецедент важный. И то, что потом удалось 37 номеров «Референдума» выпустить и что потом тиражи были в тысячи экземпляров, – это говорит о том, что мы в правильном направлении начали это делать. А «Референдум» я прекратил, когда вообще был расцвет свободной печати, скажем так. Просто я никогда не собирался издавать свой широкомасштабный журнал, это просто была попытка воспользоваться ситуацией, попытка реализовать свободу слова. А когда эта свобода слова уже была реализована, я занялся другими делами.

– Вопрос, связанный с отношением диссидентов, условно говоря, к области «политического». Многие виднейшие деятели диссидентского движения определяют его не как политическое движение, а как движение этическое. С этим связано и то, что очень мало представителей диссидентства как-то реализовались в политической жизни постсоветской России. Какова была ваша позиция в этом противостоянии политики и этики и каково было отношение к деятельному участию в госструктурах новой России?

– Я не знаю, мне это никогда не было интересно. Знаете, для меня важна и тогда, и сейчас прежде всего декларация неучастия. В значительной степени то, что я писал, это… как сказать… Вот я начал писать, скажем, «Технологию черного рынка» совсем не потому, что я хотел изменить систему. Я хотел – и меня это тревожило, мучило – я хотел предъявить доминирующую тогда ложь, я хотел сказать, что это не так, как вы говорите, на самом деле это неправда – то, что вы говорите, а правда вот это. Вот она, правда! Это я всегда видел своей задачей, когда садился писать такого рода вещи. У Бёллетристики немножко иная задача, а это публицистика. Но когда человек занимает такую позицию, это совершенно не значит, что он говорит: дайте мне бразды правления, и я покажу, как надо. У меня только один раз в жизни был такой случай. Когда-то я написал, еще в своей журналистской молодой практике, какой-то очерк для «Нового мира», что ли, с неприглядными картинами сельской жизни, а я тогда проживал в Шацком районе Рязанской губернии, у меня дом даже там был в то время, ну, такая развалюха деревенская, и меня попросили зайти к секретарю райкома. И секретарь райкома, симпатичный, на первый взгляд, мужик, сказал: «Ну вот вы пишете, а где взять председателей? Вот вы пойдете председателем?» Я говорю: «А чего… Давайте!» Он: «Пишите заявление!» И я написал заявление: «Прошу назначить меня директором совхоза» (или «председателем колхоза», не помню). Это, конечно, никакого продолжения не имело, но это единственный момент был, когда я посягнул на административную должность. Неинтересно это мне, неинтересно было. Знаете, когда человек в жизни понимает, что его дело – писать, у него как-то определенный взгляд на мир. Я думаю, что для многих диссидентов это было так. По крайней мере, мы одно время очень дружили с Ларисой Иосифовной Богораз, в последние годы ее жизни; вот какая там административная или политическая задача? Это был человек с обостренным чувством справедливости, она не могла мириться с ложью! Обостренное чувство правды даже, а не справедливости. Потому что справедливость – это понятие не весьма четкое. А если ты понимаешь, что есть ложь, что есть демагогия, что есть корыстные, пропагандистские формулы, то просто душа восстает против этого, хочется сказать: вранье все это! И – не хочу я в этом участвовать – это тоже очень важно. Знаете, декларация неучастия – это очень важная декларация!