Утешает следующее: даже те, кто всерьез верит вздору, вряд ли бы согласились вернуться в брежневское болото. Большинство наших сограждан стали собственниками недвижимости, а уже одно это сильно влияет на мотивацию.

Значительную часть пожилых людей раздирают противоречивые чувства. Устройство жизни стало заметно сложнее, и это мало кому нравится. Слишком для многих память о советских временах милосердно расцвечена красками их молодой жизни, а день сегодняшний они видят сквозь мрачные очки старости. Кто-то лазил по водосточной трубе в женское общежитие, а теперь не может вспомнить зачем.

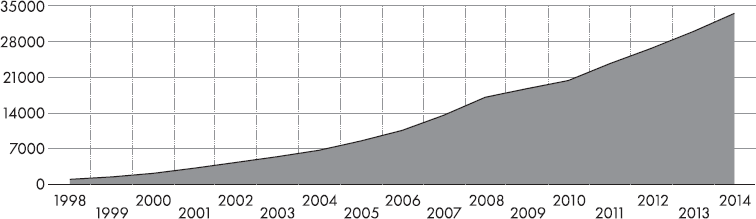

С 1999 года средняя зарплата выросла в 14 раз (с 2 329 руб. до 32 611), средняя пенсия – в 18 (с 702 руб. до 12 464), но запросы людей растут куда быстрее. Реальные доходы не поспевают за реальными соблазнами, ожидания не сбываются или сбываются с невыносимым запозданием, досуга все меньше, а трудоголиков все больше. Всеобщего равенства в бедности, о котором подсознательно скучают многие пенсионеры, давно нет и, надеемся, не будет.

Средняя заработная плата в России, руб.

Наша новая жизнь отнюдь не была нам гарантирована, мы могли провалиться, как Молдавия, Грузия или Армения. В конце 90-х в российских газетах можно было наткнуться, например, на такие, полные отчаяния строки (подлинные): «Нынешняя власть за какие-нибудь 5–6 лет, ограбив народ и разорив страну, еще и наделала таких огромных долгов, что народу России не выплатить их за весь XXI век. За эти долги придется отдать иностранцам рудные, угольные, нефтяные, газовые и другие недра страны. Выход из этой ситуации может быть лишь один – полный отказ от уплаты иностранных долгов, которые от имени России сделали нынешние правители-временщики. Но отказаться от этих долгов (как в 1917 году отказались от царских) могли бы только большевики, а их давно уже нет…» Кто сейчас помнит о подобных ламентациях? На государстве сколько-нибудь ощутимые долги не висят уже давно, но что-то не было никаких благодарственных молебнов по поводу чудесного избавления от опасности потери недр. Похоже, никто и не вспомнил, что такая опасность была (если была). Что же касается долгов частного бизнеса, который привык кредитоваться за рубежом из-за более низких, чем дома, процентов, эти долги – явление достаточно рядовое, да и государство не раз помогало бизнесу, слишком погрязшему в долгах такого рода.

Главная из заслуг Владимира Путина на президентском посту – повышение управляемости трудноуправляемой страны. Мы часто слышим и читаем, что все зло нашей внутренней жизни – от «властной вертикали» (или «диктатуры», это слово встречается не только в пламенной публицистике, но даже у аналитиков), которую выстроил «путинский режим». Если бы! «Властная вертикаль» прискорбно мало властна. Сигнал, спускаясь по пресловутой вертикали вниз, сплошь и рядом гаснет либо искажается в соответствии с личным интересом «исполнителей», но вылетают они за это со своих должностей пока, увы, слишком редко. И даже с этой оговоркой нельзя не видеть: управляемость страны повысилась.

Но стать стопроцентно надежной ей пока крайне трудно. Поясним эту мысль. Хорошим тоном у оппозиции считается обличать «раздутую бюрократию» современной России. Между тем, численность работников федеральных органов исполнительной власти составляла у нас в 2008 году 500 425 чел., а в 2013-402 887 чел. («Ведомости», 03.06.2013), сократившись за пять лет почти на сто тысяч или на 19,5 %. Чиновников данного уровня у нас в два с лишним раза меньше, чем во Франции (при том, что по населению Франция в два с четвертью раза меньше России), и вчетверо – чем в США. Из расчета на тысячу жителей численность чиновничьего корпуса в современной России составляет около одной пятой госслужащих Французской Республики. Одно это заставляет предположить, что Россия «недоуправляема». К тому же в нашем государственном аппарате много незаполненных вакансий.

Иногда можно прочесть даже, что в 15 республиках СССР, вместе взятых, плюс в союзных органах власти было вдвое меньше чиновников, чем в современной России. О том, что это нелепость, говорит простое сравнение: в 1988 году в столице СССР насчитывалось 124 министерства и госкомитета СССР и РСФСР, а ныне рубрика «Правительство РФ и федеральные органы при правительстве» насчитывает 56 позиций, из них 30 – министерства и госкомитеты. Иначе и не могло быть: Россия, хоть и не до конца, но отказалась от системы отраслевых министерств – одного из самых живучих порождений советских времен.[2]

(А что касается «режима» – быстро же наши публицисты подзабыли, что такое «режим»!)

Если российские 90-е можно сравнить с капитальным ремонтом без отселения жильцов, то годы нового века – это уже переход к отделочным работам. Но евроремонт дело долгое. Путину-президенту достались вместе с достижениями (огромными!) 90-х годов 3500 региональных законов, противоречащих Конституции РФ, постинфарктная экономика (следствие дефолта 1998 года), война в Чечне, олигархат с претензиями на участие в управлении страной, из рук вон плохая собираемость налогов, 40 % населения за чертой бедности, проблемы моногородов, проблемы армии, высокая преступность, безработица, уже упомянутый исполинский внешний госдолг, невыплаты зарплат и пенсий (мизерных), теневая экономика, почти равная открытой, – и это не исчерпывающий список! У Путина вырвалось как-то: «У нас кругом Чечня». Весь свой первый срок он занимался в основном «пожаротушением». Да и во второй ему не раз пришлось заниматься тем же. Но когда в 2008 году он покидал свой президентский пост, Россия была уже просто другой страной. И становится все более «другой».

Насколько? Судить об этом можно было уже тогда (а теперь, семь лет спустя, тем более) по количеству бытовой техники и электроники в домах, по обилию и разнообразию услуг, по тому, как люди одеты. Две трети семей имеют легковые автомобили, причем каждая седьмая из них – еще и не один (всего в 2014 году на 53 млн домохозяйств приходилось 40,2 млн автомобилей в частной собственности).

Число построенных квартир (тысячи)

Средняя площадь жилья на одного человека в России (кв. м на конец года)

Многие уже забыли, каким важным подарком для миллионов жителей России стала отмена налога на приобретение автомобилей. Это ускорило автомобилизацию страны, и без того стремительную.

К закату коммунизма мы пришли с городами, удручающе похожими друг на друга. Лучшая часть городской среды в России – то, что показывают туристам и гостям, – построена в основном в XIX—начале XX века. В советское время наша городская среда гораздо больше пострадала, чем обогатилась; достойных построек добавилось мало, а вот оскорбительных для взгляда – сколько угодно; зато без счета было уничтожено, и не только церквей. А что можно было показать гостю в советском моногороде?

Но сегодня картина меняется прямо на наших глазах.

В 1985 году в РСФСР было 2,132 млрд м2 жилплощади, 14,9 м2 на человека, а в России 2013-го – соответственно 3,416 млрд и 23,4 м2, более чем полуторный прирост; при том, что огромное загородное строительство, повторим еще раз, остается почти неучтенным, с его учетом мы, возможно, уже впереди Италии с ее 24,5 квадратными метрами на человека. Кстати, Москва заметно отстает: среднестатистический москвич располагает 18,7 квадратными метрами жилья.

И можно ли было представить в советское время авиарейсы Новосибирск – Франкфурт, Волгоград – Барселона, Уфа – Римини, Пермь – Пальма де Майорка?

Глава 2

Оглянемся назад