Но прежде чем мы по колени погрузимся в серое вещество зомби, давайте сделаем шаг назад и посмотрим на скромный полуторакилограммовый шматок ткани, расположенный у нас между ушами.

Нейронаука без сканеров мозга

В этой главе и в последующих мы попытаемся связать черты поведения зомби с различными участками мозга, применяя классический криминологический неврологический подход.

Что мы имеем в виду?

Классическая неврология была первым научным методом изучения мозга, прежде чем у нас появились большие машины, способные делать изображения происходящего внутри черепа живого человека. Неврология в основном пыталась понять, почему что-то идет не так в мозге человека, что вызывает определенные симптомы, но по пути узнала много о работе здорового мозга. Неврология возникла в середине XIX века, и врачам тогда приходилось разбираться, как работает мозг, просто наблюдая за поведением людей и животных. Это тонкое искусство, которое требует делать предположения о мозге, тщательно разбирая поведение испытуемого. Но все началось не с возникновения неврологии в XIX веке. По сути, такого рода исследование проходило на протяжении столетий.

В самом деле, в то время как мы склонны думать о нейронауке (эмпирической науке о здоровом мозге, в противоположность неврологии, которая остается отраслью медицины, занимающейся расстройствами мозга) как о «современном» научном начинании, первое экспериментальное исследование, связавшее мозг и нервы с поведением, было проведено римским врачом Галеном[4] где-то между 190 и 150 гг. до н. э.

Не забывайте, что мы говорим о времени за 2000 лет до визуализации мозга, задолго до того, как доктор Хаус мог просто послать пациентов на МРТ, чтобы посмотреть, насколько здоров их мозг. Тогда врачам и ученым нужно было делать много, имея очень мало информации. Им приходилось выкручиваться. Это значит, что они многое пробовали и что-то срабатывало, а что-то нет. Но порой они узнавали новое, и это падало в копилку к тем крохам, что были известны о мозге.

Например, в знаменитом эксперименте на живой свинье Гален пытался найти нервы, участвующие в контроле дыхания, когда случайно перерезал возвратный гортанный нерв, который контролирует мышцы гортани (голосовые связки). Живая свинья моментально перестала визжать, но продолжала двигаться и дышать. Он обнаружил нерв, который отвечает за голосовые связки, так, как совершались многие научные открытия, – абсолютно случайно.

Гален также был врачом римских гладиаторов, парней, крайне склонных к травмам. В процессе лечения этих зачастую жестоко покалеченных мужчин он наблюдал, как ранения позвоночника влияли на поведение, в частности вызывали паралич ниже уровня раны. Он продолжил работу, экспериментируя на животных, и заметил, что разрез спинного мозга у ствола головного мозга убивал животное. Эти наблюдения дали нам первые знания о том, как ответвления спинного мозга контролируют конечности.

К сожалению, после Галена был долгий перерыв в накоплении знаний о мозге, пока Просвещение не возродило идею научного метода. В начале XIX века Мари-Жан-Пьер Флуранс[5] проводил эксперименты, похожие на галеновские, только в основном на кроликах и голубях. Он вырезал у подопытных животных разные участки мозга, чтобы понять их связь с поведением. Он обнаружил, что в зависимости от удаленной зоны животные теряли способность координировать сокращение мышц, контролировать дыхание или исполнять определенные когнитивные функции. Эти результаты обеспечили ранний, но ценный вклад в понимание того, как мозг поддерживает в нас жизнь.

Начиная с Промышленной революции и вплоть до изобретения медицинским сообществом первых технологий визуализации мозга в 40–50-х гг. XX века эти классические наблюдения составляли основу неврологической литературы, и это было все, что имелось у врачей.

Теперь представьте, что на дворе 1916 г. и вы – военный врач. У вас есть солдат, который выжил при взрыве и получил контузию. Он вырубился на какое-то время, но потом очнулся, и теперь он в сознании, но ему трудно писать и держать в руках вилку во время еды.

Как вы диагностируете его поведение? Помните, у вас нет инструментов визуализации мозга. Вы не можете получить изображение мозга пациента и сказать: «Мне жаль, но, похоже, у вас поврежден мозжечок, поэтому вам трудно писать, но вот что мы можем сделать».

В работе, чтобы поставить диагноз, вам необходимо опираться на предшествующие исследования, в основном проделанные на животных, как те, что проводил Флуранс на кроликах и голубях. Поэтому, если вы хотите понять, какая область мозга повреждена у солдата, после чего он забыл, как пользоваться обыденными предметами вроде зубной щетки, вам нужно объединить свой любознательный исследовательский ум с обширным знанием из предшествующей неврологической литературы, и все это – с куда более скудной технологией, что мы имеем сейчас. Мы находимся в том же положении, когда пытаемся понять, что случилось с мозгом зомби. Так как мы не можем заполучить настоящего зомби и засунуть его в прибор МРТ, нам придется вернуться к классическому методу диагностики с помощью наблюдения. Нашим первым шагом в этой задаче диагностики мозга зомби будет изучение базовой схемы мозга и различных его частей. Это поможет нам, когда мы попытаемся разобраться, что пошло не так в мозге зомби.

Широкая биологическая сеть передачи данных

Мозг – это орган, который управляет всем произвольным поведением. Это он вытаскивает вас из постели утром. Он позволяет вам наблюдать закат, нюхать розу, пробовать шоколад, бить по футбольному мячу или бросать боевой топор в голову приближающегося зомби.

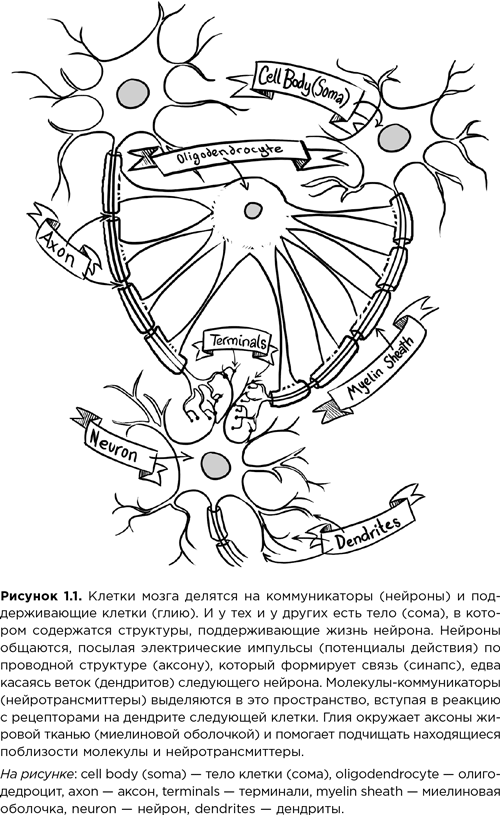

По сути, мозг – всего лишь набор миллиардов крошечных клеток, называемых нейронами и глией. Нейроны работают как маленькие операторы ввода-вывода, как транзисторы в компьютерах, но чуть более сложные. У них наверху есть маленькие ветки, которые называются дендритами и позволяют им слушать другие нейроны. Информация из этих ответвлений проходит через главную часть клетки, называемой телом или сомой. Это то, что дает серому веществу, ткани мозга, которая содержит нейроны, ее имя[6]. Ткань с плотными телами клеток выглядит слегка темнее, чем без них. Информация от дендритов интегрируется в тело клетки, и принимается решение «стрелять». Это не настоящая стрельба, а начало электрохимического сигнала, который передается от нейрона по длинному усику, – аксону. Аксоны иногда называют белым веществом, потому что на вид они белые. По сути, аксоны можно считать биологическими проводами компьютера, которым является наш мозг. На конце у каждого аксона есть маленькие ответвления, терминали аксона, которые связываются с дендритами других клеток. Если дендриты – это ветви дерева, то аксон – его ствол, а терминали – корни.

Каждый нейрон общается с другими нейронами, порождая электрический заряд, который приводит к тому, что клетка аксона выстреливает химические вещества в маленькую щель между терминалями и дендритами другой клетки. Эта щель называется синаптической. Химические вещества (известные как нейротрансмиттеры и нейромодуляторы) меняют напряжение следующей клетки, подводя ее к состоянию, при котором она выстрелит свой потенциал действия. Этот процесс передачи – фундаментальный вычислительный процесс мозга: клетка решает стрелять (или не стрелять) на основе сигналов, которые посылает ей (или не посылает) связанная с ней клетка. Мы обсудим это подробнее в следующей главе.

Но как же другие клетки, о которых мы обмолвились, глия? Долгое время нейроученые думали, что они что-то вроде команды поддержки для нейронов. Они подчищают грязь, которая возникает, когда нейроны выстреливают повсюду нейротрансмиттерами. Еще они поддерживают здоровье нейронов и взаимодействие между клетками. Хотя модель команды поддержки пока подтверждается, становится все очевиднее, что глия – это нечто поважнее. Каждый год все больше исследований показывают, что глия тоже делает вычисления. Однако в чем они заключаются и как это связано с поведением, еще остается великой тайной.