112 Миниатюра кодекса Григория Богослова № 510 ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Конечные события евангельской истории в памятниках иконографии Глава 1

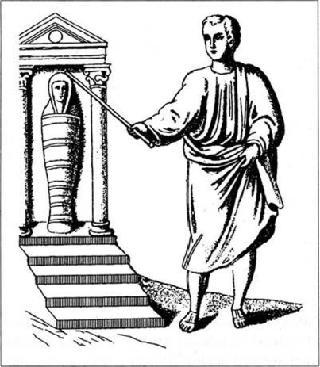

ВОСКРЕШЕНИЕ ЛАЗАРЯ Самое видное место в истории евангельской иконографии по широте и разнообразию иконографического материала занимают изображения, относящиеся к последним дням земной жизни Христа. Начало их положено было в период древнехристианский, но из этого первоначального зерна развилось в Византии ветвистое и многолиственное дерево. Все важнейшие события этой истории, рассказанные в Евангелии, и многие комментарии на них отразились в иконографии, как в зеркале. В свою очередь византийский цикл иконографии Страстей Христовых был расширен в России с появлением у нас сборников лицевых Страстей, композиции которых перешли и на иконы и в стенописи. Оставляя в стороне те мелкие композиции, которые являются в памятниках спорадически и не имеют иконографической важности, рассмотрим важнейшие изображения, в которых, кроме художественного замысла, остались следы усилий человеческой мысли — обнять в возможной широте крупные события, относящиеся к искупительной жертве. Три группы событий входят в эту часть Евангелия: а) события, предшествовавшие страданиям Христовым, б) сами страдания и в) события последующие: воскресение Христа, Его вознесение на небо и сошествие Св. Духа на апостолов. В первой группе первое видное, с иконографической точки зрения, место принадлежит воскрешению Лазаря. Воскрешение Лазаря (Ин. XI, 17–44) как факт, подтверждающий возможность и действительность общего воскресения[1668], дорогой и утешительный для христианского сознания, перешло в область искусства в древнехристианский период; но прошло немало времени, прежде чем евангельский рассказ нашел здесь свое подробное выражение. Евангелие сообщает о встрече Спасителя сестрой Лазаря Марфой, между тем как Мария в то время оставалась дома среди друзей, затем о встрече Его Марией, припавшей к Его ногам, о Его речи и слезах, о пещере с положенным на ней камнем, о воскрешении, причем описывает внешний вид воскрешенного Лазаря. Как же воспользовались этим материалом древнехристианские художники? Они остановились сперва лишь на самом существенном акте воскрешения, устранив все остальное, а затем постепенно стали вводить в композицию и другие подробности, пока наконец в византийских памятниках рассказ Евангелия не получил полной законченности, а в русских позднейших — превращен был в калейдоскоп с яркими блестками апокрифического характера. Первую ступень в истории сюжета представляют простейшие изображения в живописи катакомб. Число их простирается свыше двадцати[1669] в катакомбах: Калиста III в., в кубикуле Цецилии (четыре), в катакомбах на Via Latina, Маркеллина и Петра (пять), Агнесы (три), Фразона и Сатурнина (три), Домитиллы, Прискиллы, Гермеса (два) и в неаполитанских катакомбах Яннуария[1670]. Типические черты изображения по этим памятникам состоят в следующем (рис. 113). Христос в обычном типе юноши держит в правой руке жезл и касается им спеленутой мумии, стоящей в гробнице. В одном случае гробница имеет вид пещеры (катак. Гермеса, рис. 114), в большинстве же случаев она представляет собой форму римских колумбариев, в которых помещались урны с прахом умерших: здание небольшое, довольно высоко поднятое над поверхностью почвы, снабженное лестницей, фасадом, украшенным двумя колоннами или просто столбами, с антаблеманом и пофронтонным покрытием. Подобную форму имели и некоторые иудейские мавзолеи, с дорийскими и ионийскими колоннами, например так называемые гробницы Авессалома[1671], Захарии[1672], в долине Иосафатовой[1673] и др.; однако поставить в генетическую связь с н ими гробницу Лазаря мы не можем: древность этих гробниц дело темное; в их архитектурных формах заметны элементы греческие и египетские. Но на саркофагах гробница Лазаря с римскими колоннами, несомненно, отражает греко-римскую погребальную практику. Лазарь представляет совершенное подобие небольшой мумии: лицо его открыто, но голова и все тело покрыты саваном, перетянутым пеленами. Незначительные размеры изображения Лазаря заставляли некоторых предполагать, не имели ли художники в виду сравнение Лазаря, возрожденного к новой жизни, с младенцем[1674]; но если мы знаем, что этот прием уменьшения фигур находил в древнехристианском искусстве постоянное применение при изображении чудес исцелений и воскрешений, то и в настоящем случае может обойтись без символической подкладки. Фигура Лазаря, как замечено, имеет вид египетской мумии. Были ли знакомы христианские художники с египетскими мумиями, как полагал Мюнтер[1675], или нет, во всяком случае они знали соответствующую форму погребений иудеев[1676] и руководствовались в данном случае прямым указанием евангельского текста: «и вышел умерший обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лицо его обвязано было платком.  113 Фреска из катакомб Маркеллина и Петра Иисус говорит им: развяжите его, пусть идет» (Ин. XI, 44). Лазарь обыкновенно стоит в дверях колумбария: быть может, это положение придавалось ему по соображениям чисто техническим или же художники хотели представить Лазаря уже воскрешенным и выходящим из фоба. Решающее значение в этом случае могли бы иметь открытые или закрытые глаза Лазаря; но уяснить эту подробность на памятниках, переживших более чем целое тысячелетие-и поврежденных, невозможно. Изображения на стеклянных сосудах (fondi d’oro) подходят к тому же типу катакомбной живописи[1677]. В скульптуре саркофагов изредка повторяются без перемен формы катакомбной живописи; иногда Спаситель обращает к Лазарю свою десницу без жезла; изредка Лазарь представлен без горизонтальных перевязок; в подавляющем же большинстве случаев к типическим формам живописи присоединяется здесь изображение сестры Лазаря, припадающей к ногам Христа (рис. 103 на стр. 320), и эту единственную прибавку мы признаем типическим признаком изображения на саркофагах[1678]. Наиболее крупное отступление в изображении на известном саркофаге Юния Басса[1679], где фигура Спасителя заменена фигурой агнца, касающегося жезлом мумии, и где указанная особенность саркофагов не могла найти себе места. В мозаиках катакомб Прота и Гиацинта[1680] Спаситель юный простирает руку к спеленутой мумии; возле Него стоит сестра Лазаря, простирая к Нему руки, — поза необычайная для древнехристианского изображения чуда, но известная нам по другим древнехристианским и византийским композициям[1681]. В равеннских мозаиках Аполлинария Нового[1682] Христос юный, сопровождаемый апостолом, обращается с жестом к мумии, изображенной внутри колумбария, — черты обычные в древнехристианском искусстве; но здесь сделан шаг к более реальному изображению обстановки чуда: Лазарь стоит в саркофаге; то же в мозаиках Марии у Яслей[1683], причем две сестры Лазаря лежат у ног Христа — позы неестественные, без сомнения, искаженные копировальщиком.

вернуться Epiph. Haer., LXVI. Migne s. gr., t. XLII, coi. 88; И. Златоуст. Беседы на Ев. Иоанна. По изд. 1665 г., л. 468–469. Троп. «Общее воскресение прежде Твоея страсти уверяя…» В богослужебных песнопениях праздника (Триод постн.: «во вторн. вай вечера стихира господина Феодора, стих, самогл. в пяток веч., стих, и кан. в субб. утра») воскрешение Лазаря является то прообразом общего воскресения, то трехдневного воскресения Самого Иисуса Христа. вернуться Число 16, показанное проф. Краузом (R. Е, И, 286), неточно. вернуться Aringhi, 1.1, p. 565 (Agincourt, XII. 12), 575; t. II, p. 87, 111,121,183,205,269. 299,331; De Rossi. R. S., t II, tav. XIV, XXV; t. III, tav. VII, VIII; Garrucci, IX, 1; XII, 2; XXV; XXXI, 1; XXXIII, 4; XL, 1; XU, 2; XLVII, 2; LI, 1; LIU, 1; LVII, 1–2; LXI; LXV; LXVII, 2; LXIX, 2; LXX, 1; LXXIII, 2; LXXVI, 1; LXXX, 2; LXXXIII, 2; XCI; Munter Η., II, Taf. XI № 72, 73, 75; Bulletino, 1879, tav. 1–2; Kraus, R. S. 320, Fig. 53; Rcusens. Elem. d’arch6ol., II, p. 85; Grilwitzcr. Die bildl.; Darstell., S. 45, 13; Geyer. Kirchengesch. 1 Liefer, S. 67. P. де Флери (pl. LXVI), между прочим, щэедлагает изображение из катакомб Прота и Гиацинта, подходящее к типу изображения на саркофагах: Pohl. Lefort passim. Две ст арые копии из катак. Домитиллы у Вильперта: Die Katacombengemalde und IIIre alten Copicn, Taf. XX. вернуться Munk. Palestine tab. 29; Saulcy. Hist, de I’art judai'que, p. 230–231. вернуться Munk. tab. 35, cf. 23. 28,32, 34,36. Свед. о мавзолеях; проф. Олесницкий. Св. земля, т. I; Кейль. Руков. к библ. археол., II, 130,132; Saalschutz. Archaol. der Hebraer, I, Кар. 30; II, Кар. 48, 56; Hasenclever. Der altchr. Graberschmuck, S. 20. ff; Vigouroux. Le nouveau testament et les decouvertes areheoL modemes, p. 401–402. вернуться Aringhi, II, 539–541; Martigny, p. 416; Еп. Христофор, 93. вернуться Образцы иудейского погребения в этой форме указал Маргиньи (р. 416). вернуться Aringhi, II, р. 403; Boldeiti, Osservazioni, p, 194; Buonarotti. Osservazioni sopra ale. framm. di vasi, tav. VII, 1–3; Garrucci, CLXXI, 2, 3; CLXXVII, 1, 5, 6–8. = Martigny, p. 416. CLXXVIII, 3–5; Garrucci. Vetri ornati, tav. I. VIII, IX; Kraus. R. E, I, 614, Fig. 220 (из собр. Базилевского). вернуться Саркофаги: Aringhi, 1,313,323,325,335,423,427,613,615,621; II, 159; Munter, II H, Taf. XI, 71; Ciampini, II, tab. III; G. Millin. Voyage dans le midi de la France. Atlas, pi. LXVI,8; Cahier. Caracteristiques des saints, t. II, p. 741; De Rossi. R. S, t. III, tav. XL; Bulletino, 1865, p. 69- 1876, tav. IV–V; Garrucci, CCCI, 3; CCCVII, 1; CCCXI, 3; CCCXII, 3; CCCXIIl, 2–4; CCCXIV, 6; CCCXVni, 4; CCCXXXI1,4; CCCXLVIII, 1; CCCLVIII, 3; CCCLIX, 2; CCCLX, I; CCCLXI, 1; CCCLXIV, 1–3; CCCLXVII, 1, 3; CCCLXVIII, 2; CCCLXIX, 4; CCCLXXII, 3; CCCLXXVI, 3; CCCLXXVII, 1; CCCLXXIX, 2–4; CCCLXXX, 2–4; CCCLXXXI, 1; CCCLXXXII, 2; CD, 7; CDLV (оклад миланск Ев.); R. de Fleury, pl. LXVII, 1–2; LXVIII, 2; Smith and Cheetham, II, p. 950, 1868; Martigny, p. 717; Kraus. R. E, II, 720, Fig. 426. R S. Taf. VII = Allard, pl XIX; Bayet. Precis d’hisi. de I’art, p. 113, fig 33; Reusens, I, p. 111; Odorici, tav. VI-E (аворий). Ficker passim Melanges d’archeol. et d’hist 1885, pl. V (сарк Клавдиана). Ср. God. Thesaur, III, p. 222–223, tab. XXIV и др. табл. в конце: Христос подходит с крестом в руке к Лазарю. вернуться Отдельно это изображение у Мюнтера, XI, 74. вернуться Ibid., CCXLIX, 1; R de Fleury, pl. LXVIII, I. |